バルブって

ボールバルブとかグローブバルブとか、色々種類があるみたいだけど、

それぞれどんな構造でどんな役割があるのかわからない

バルブって、動かし方とかサイズとか接続方法ってどうなってるの??

皆さんは、上にある過去の私のように、

「バルブって具体的にどんな部品なの??」

という状態になっていないでしょうか?

バルブは、配管内の流体をコントロールするという、とても重要な役割を持った配管部品です。

もし配管にバルブがなければ、流体をコントロールすることができないため、設備を正常に動かすことができなくなってしまいます。

本記事ではそんなバルブが具体的にどんな部品なのか理解できるよう、バルブの種類、動かし方、サイズ、接続方法について皆さんが知っておくべき範囲に絞って分かりやすく解説します。

この記事で分かること

- 知っておくべきバルブの種類とそれぞれの役割が分かる

- バルブの動かし方、接続方法、サイズといった知っておくべき基礎知識が分かる

そして、

- バルブが具体的にどんな部品であるのかが分かる

その結果、

- 「この人は分かってるな」と社内外の技術者から信頼され、対等な議論ができるようになる。

(本記事さえ読めば、技術者との会話にも困らないレベルのバルブに関する基礎知識が身につきます!)

文系出身で現在プラントエンジニアリング業界で働く武将が、自身の経験を踏まえてわかりやすく解説しますので、ぜひ一緒に学んでいきましょう!!

バルブの概要

まず、バルブとはいったいどういった配管部品なのか簡単に説明します。

バルブをざっくり説明すると

「配管内の流体をコントロールする(止めたり、量や圧力を調整する)配管部品」

といえます。

ただし、バルブにはたくさんの種類があり、その種類ごとに役割が異なります。バルブによっては、「流体を止める」「流体の量や圧力を調整する」以外の役割を持つバルブも存在します。

そこで、ここからは皆さんが最低限知っておくべきバルブの種類とその役割を解説していきますので、しっかり覚えていきましょう!

知っておくべきバルブの種類

最低限覚えておくべきバルブは以下になります。

- ボールバルブ(ボール弁ともいう)

- ゲートバルブ(ゲート弁、仕切弁ともいう)

- バタフライバルブ(バタフライ弁ともいう)

- グローブバルブ(グローブ弁、玉形弁ともいう)

- 逆止弁(チャッキ弁ともいう)

- 安全弁

- ストレーナー

- 電磁弁(ソレノイドバルブともいう)

ボールバルブ(ボール弁)

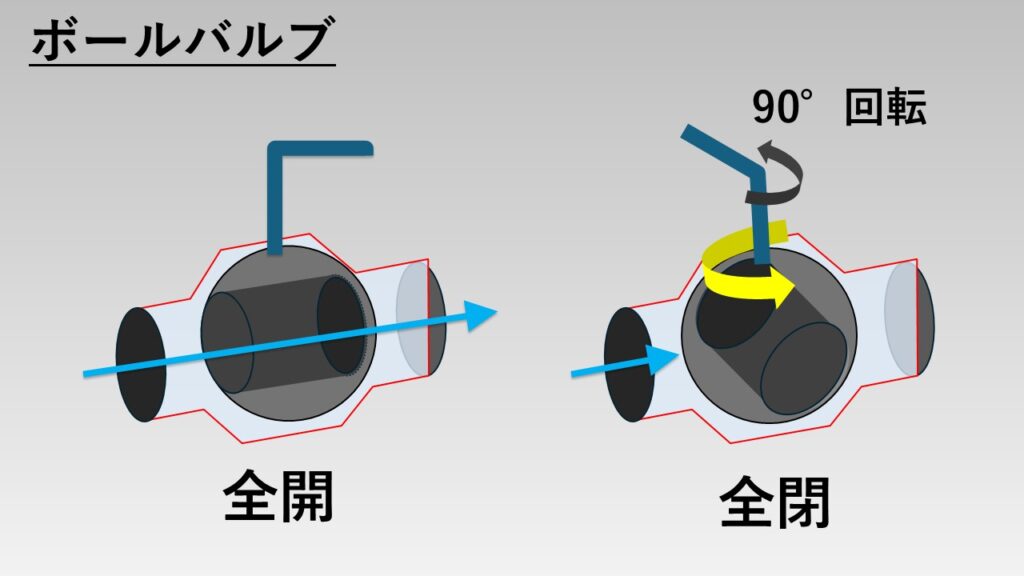

構造

- 図のように、バルブ内部に穴が開いた球体があり、その球体が90°回転する構造。

- 内部の球体が90°回転することで、流体の通路が開いたり、閉じたりする。

役割

- 「流体を完全に流す(全開)」か「流体を完全に止める(全閉)」かの2択の動作をさせたいときに使用される。

ボールバルブの中にも種類があります!

ボールバルブは、バルブ内の流体の通路の広さによって「フルボア」「スタンダードボア」「レデューストボア」の3種類に分けられます。

「フルボア」は流体の通路が広く、「レデューストボア」は流体の通路が狭く、「スタンダードボア」はその中間の広さといった感じです。

「スタンダードボア」や「レデューストボア」は、「フルボア」に比べて価格が安価ですが、流体の通路が狭いため、流体の流れる量が少なくなるという特徴があります。

そのため、流体が流れる量を減らしたくない場所には、価格は高価ですが、「フルボアのボールバルブ」が使用されます。

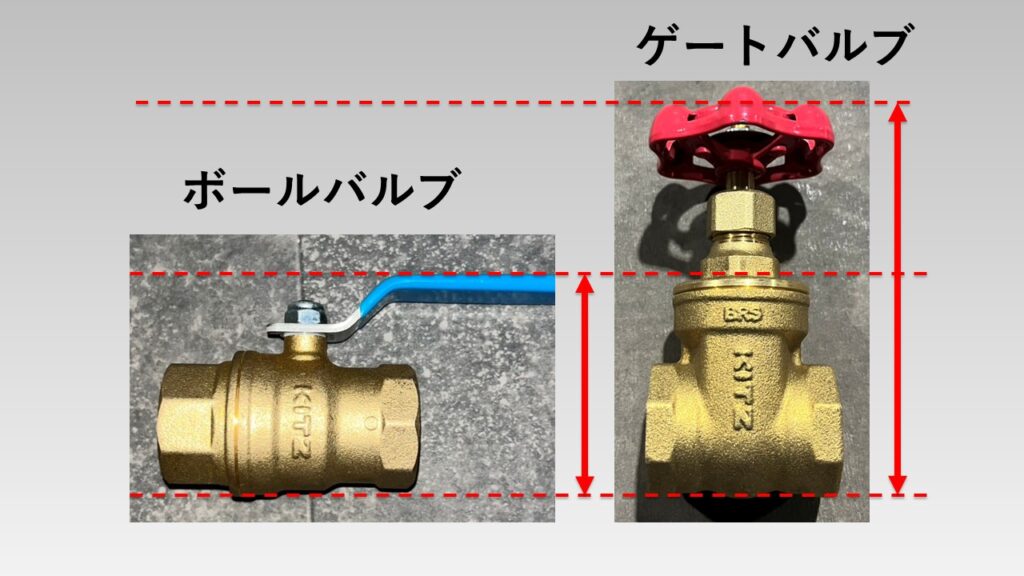

ゲートバルブ(ゲート弁、仕切弁)

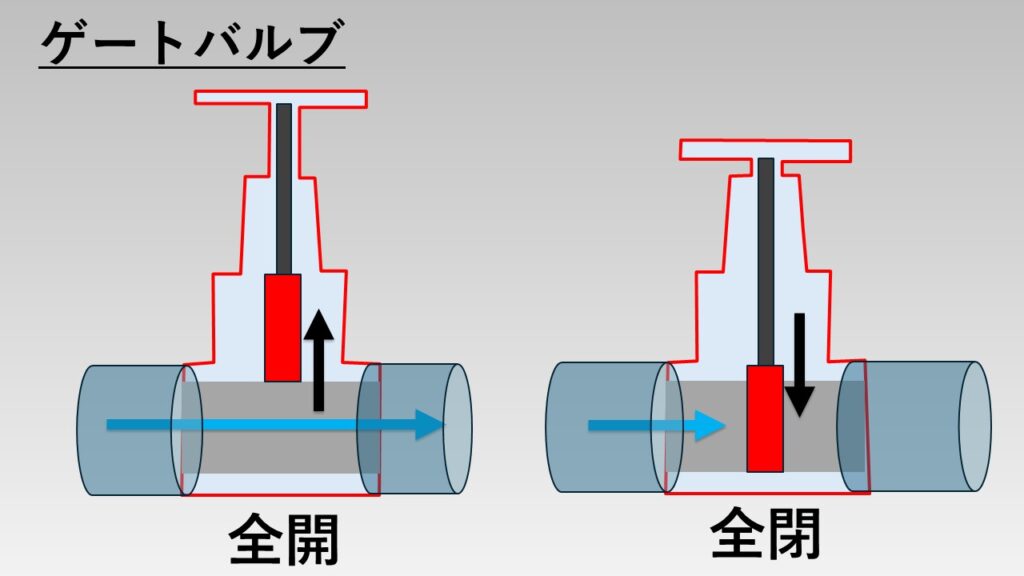

構造

- 図のように、バルブ内の流体の通路に板状の弁体を差し込んだり、抜いたりする構造。

- 板を差し込むことで流体が流れなくなり、板を抜くことで流体が流れるようになる。

役割

- ボールバルブと同様に、「流体を完全に流す(全開)」か「流体を完全に止める(全閉)」かの2択の動作をさせたいときに使用される。

ボールバルブとゲートバルブの使い分け

どちらも「全開」、「全閉」の2択の動作で使用されるバルブのため、どう使い分けたらいいかよくわかりませんよね。

しかし、両者にも違いはあるため、以下のような観点で使い分けられています。

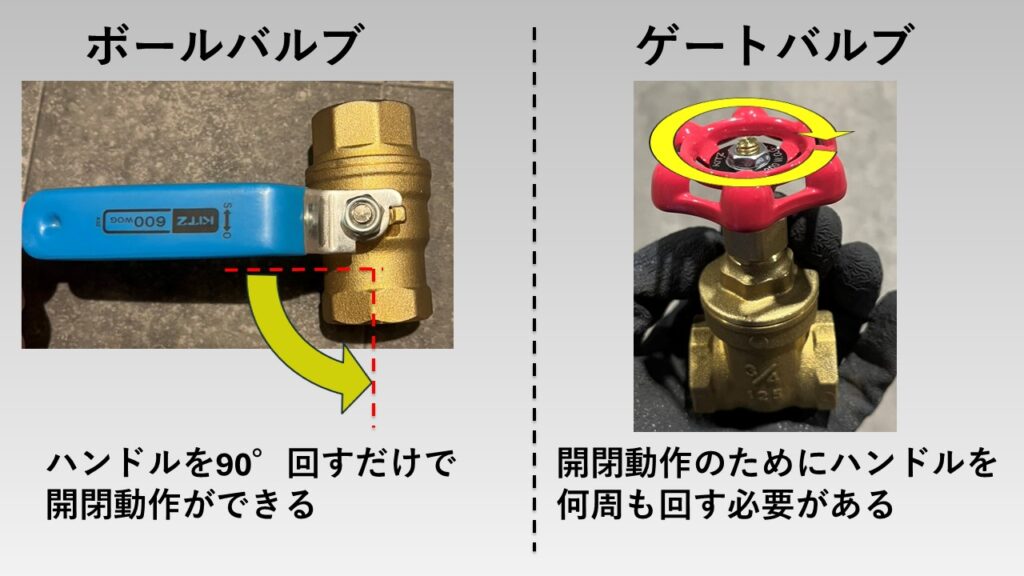

操作性

- ボールバルブはハンドルを90°回転させるのみで開閉動作が行える

- ゲートバルブはハンドルを何回転もさせないと開閉動作が行えない

→頻繁に開閉を切り替える場所や、緊急時に迅速に開閉を行う必要がある場所にはボールバルブが選定されることが多い

設置スペース

- ゲートバルブは弁体を上に引き上げるため、背が高い形状になっている

- ボールバルブはゲートバルブに比べて背が低く、コンパクト

→スペースが狭く、コンパクトさが求められる場所にボールバルブが選定されることが多い

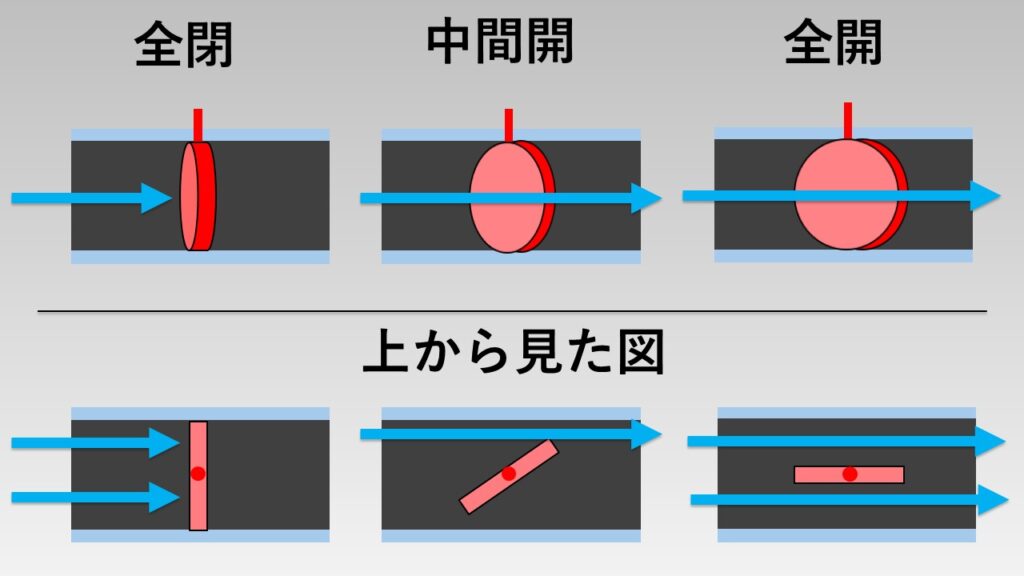

バタフライバルブ(バタフライ弁)

構造

- 図のように、バルブ内に円形の板があり、90°回転する構造

- 円形が板が90°回転することで、流体の通路が開いたり、閉じたりする。

役割

- 「流体を完全に流す(全開)」か「流体を完全に止める(全閉)」か、中途半端に開く「中間開」の動作をさせたいときに使用される。

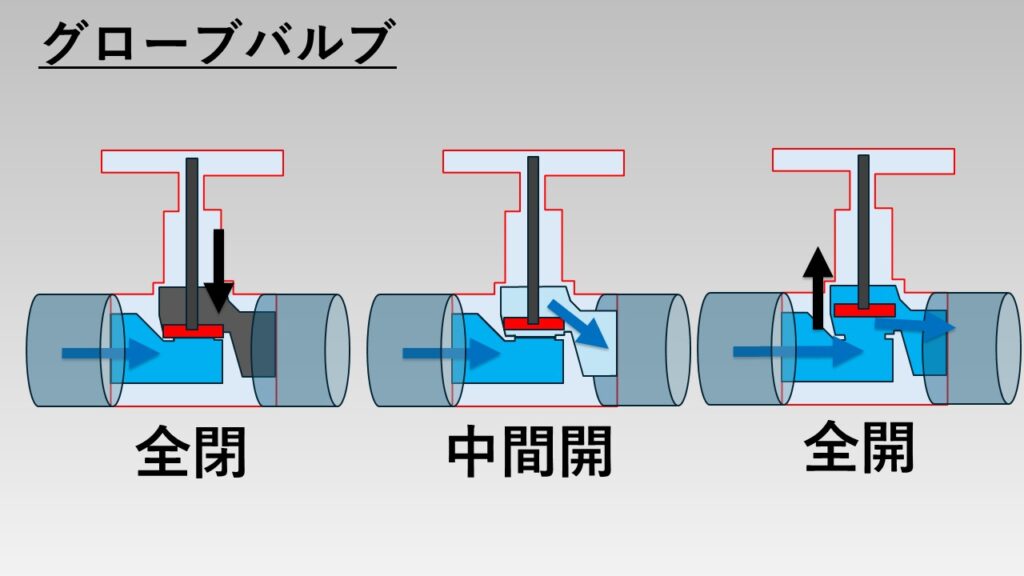

グローブバルブ(グローブ弁、玉形弁)

構造

- 図のように、バルブ内の流体の通路に弁体を押し付けたり、離したりする構造

- 弁体押し付けることで流体が流れなくなり、弁体を離すことで流体が流れるようになる。

役割

- バタフライバルブと同様に、「流体を完全に流す(全開)」か「流体を完全に止める(全閉)」か、中途半端に開く「中間開」の動作をさせたいときに使用される。

- 水道の蛇口はグローブバルブ

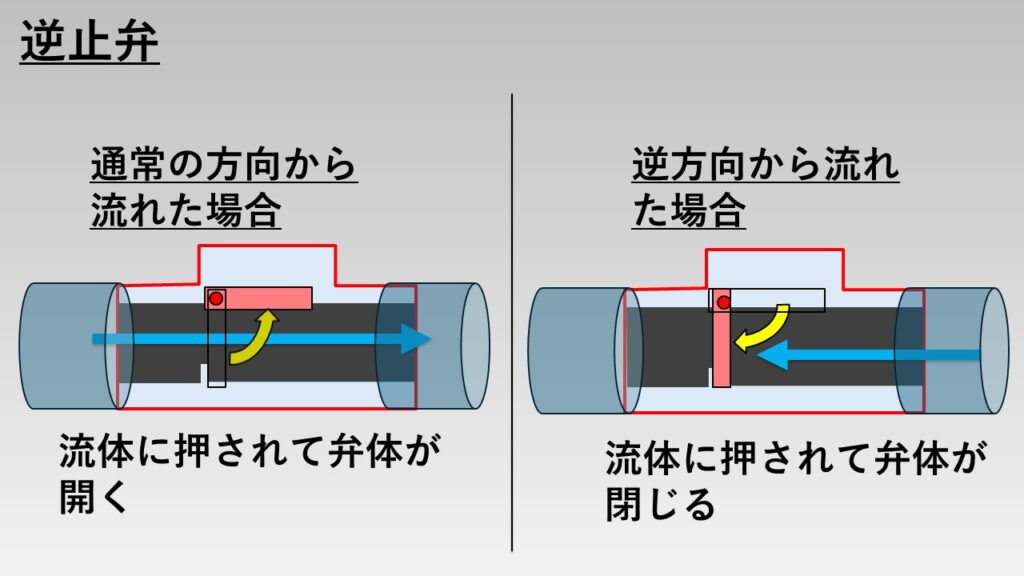

逆止弁(チャッキ弁)

構造

- 逆止弁はいろいろなタイプの構造があるが、図のタイプの構造が最もシンプルでポピュラー。

- 図のタイプの構造は、バルブの中で弁体が蝶つがいのように取りついており、流体が流れることで押されて弁体が開く仕組みになっている

- 一方、逆方向から流体が流れると弁体が押され、流体の通路をふさぐ

役割

- 配管内の流体が逆方向に流れるのを防ぎたいときに使用される。

- 逆止弁は、人が操作する必要はなく、流体が逆流したときに自動的に動作する

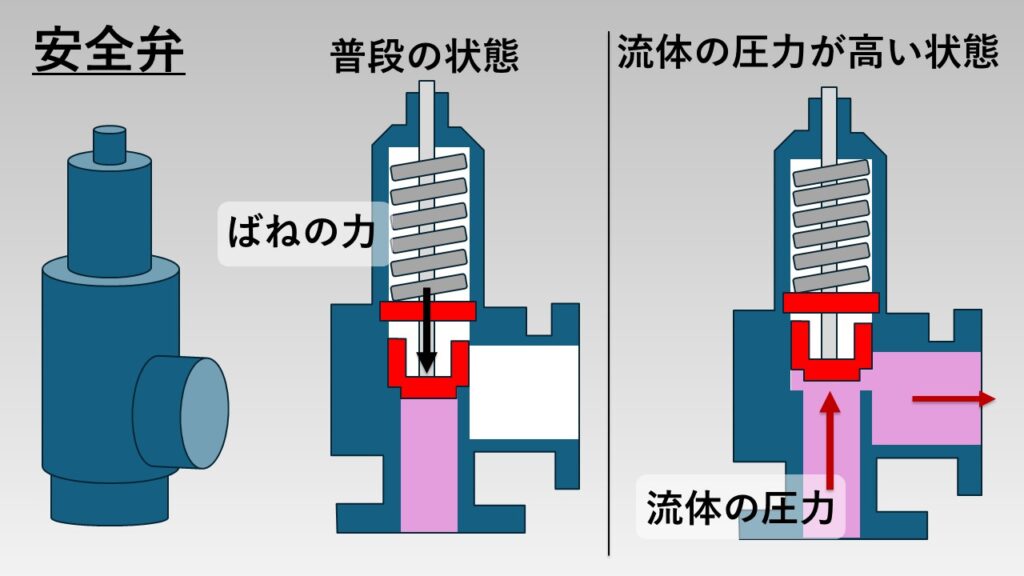

安全弁

構造

- 図のように、ばねの力で普段は弁体が下がり、流体の通路がふさがれている状態。

- しかし、流体の圧力が高くなるとばねの力が負けて、弁体が上がり、流体の通路が開く仕組み。

- ばねの強さが変わることで、安全弁が動作する圧力の設定が変わる

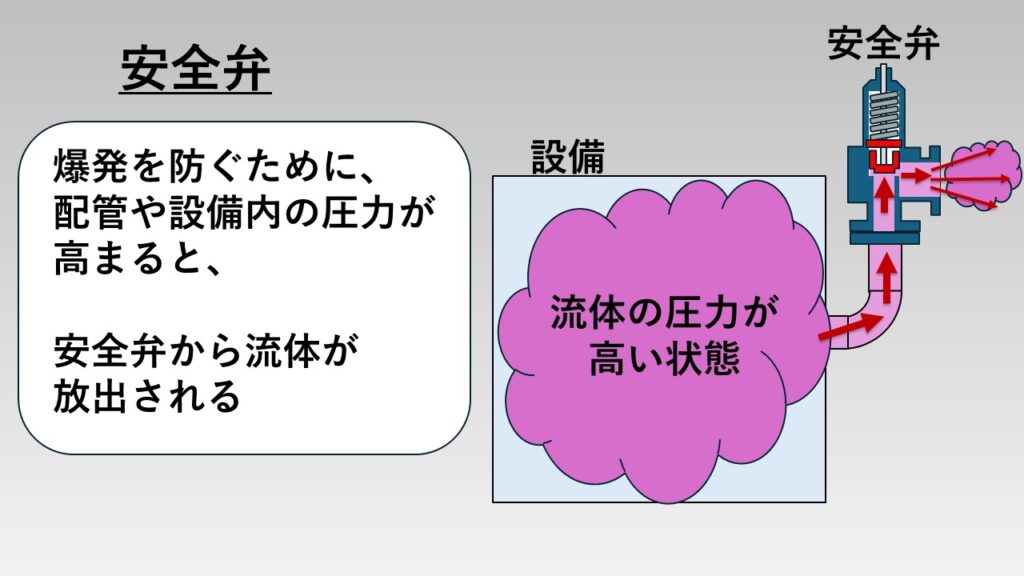

役割

- 設備や配管に安全弁を接続しておくことで、何かしらの事故で、設備や配管内の圧力が高くなった際に、自動的に流体を外に出して圧力を下げ、設備や配管が爆発するのを防ぐ役割がある。

- 安全弁は、人が操作する必要はなく、流体が決められた圧力に達すると自動的に動作する

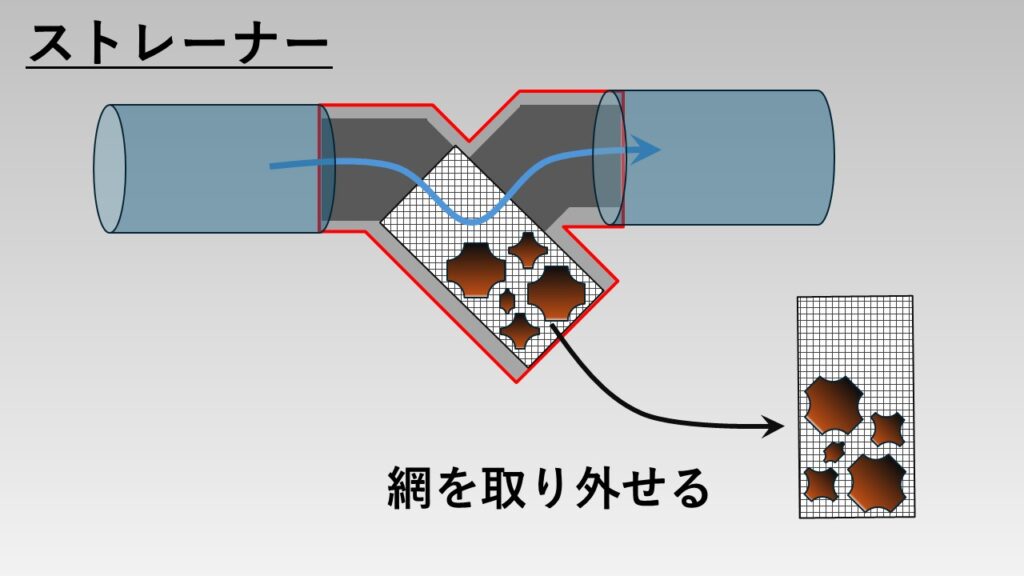

ストレーナー

構造

- 図のように、Y型の形状をしており、中に網かごが設置されている構造。

- ストレーナーを流体が通過することで、流体に混じった異物をこしとる仕組み。

- 異物を取り除けるように、網かごが取り外せる構造になっている

役割

- 配管内の流体に混じった異物を取り除くために使用される。

- 流体に異物が混じっていると、配管を詰まらせたり、設備を故障させる可能性があるため、異物の除去は重要。

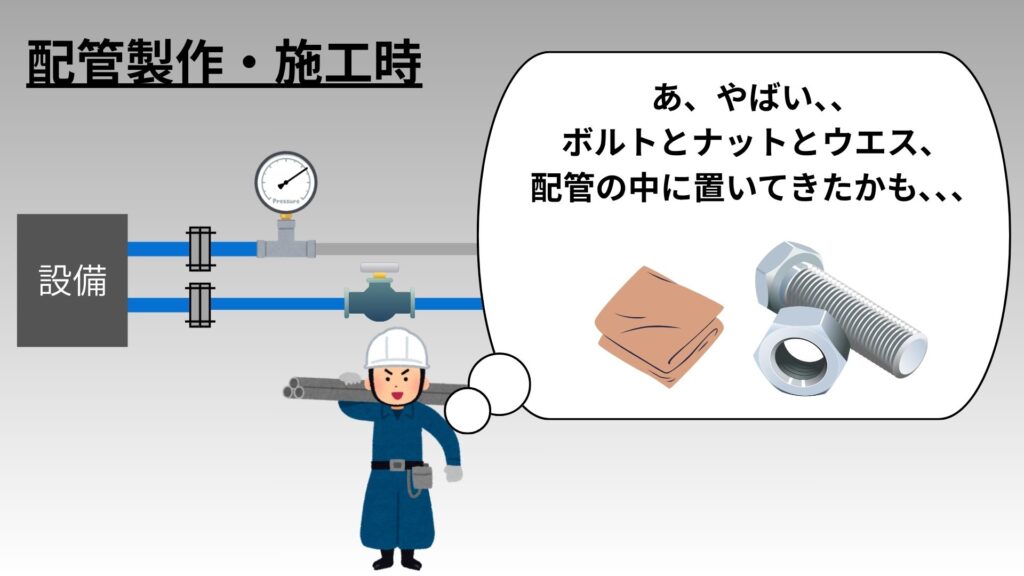

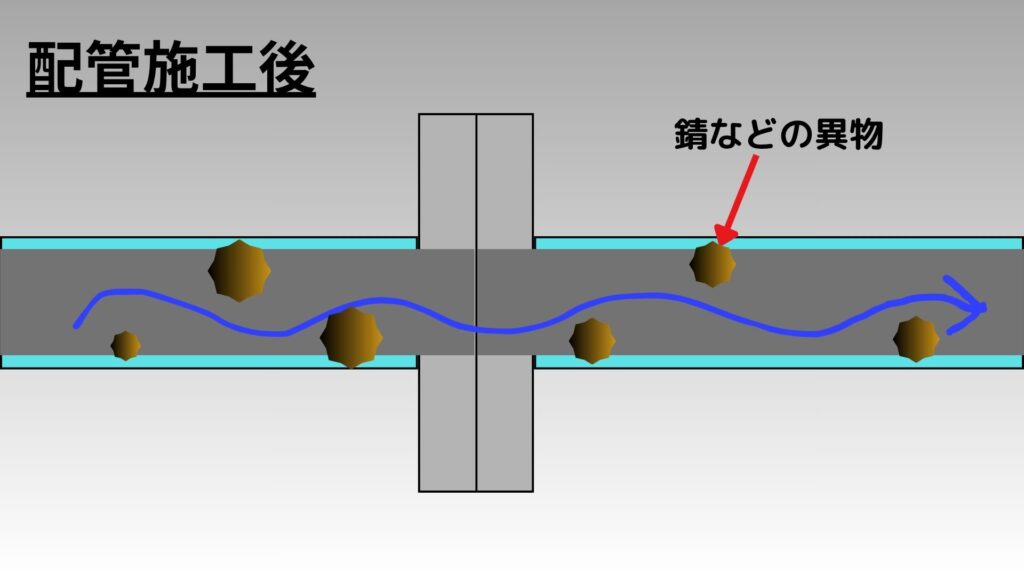

そもそもなぜ流体に異物が混じるのか?

ストレーナーを使用することで、流体に混じった異物を取り除けるということは分かっても、なぜ流体に異物が混じっているのか?は疑問に思いますよね。

実は以下の原因で流体に異物が入ってしまいます。

配管製作・施工時

- パイプを切った際に出る鉄粉や鉄くずが配管の中に残っているため

- 施工時に誤って配管内にウエス(布)やボルト、ナットを置いてきてしまうため

配管施工後

- 経年劣化により配管内部に腐食が発生し、錆のかけらが流体に乗って流れてしまうため

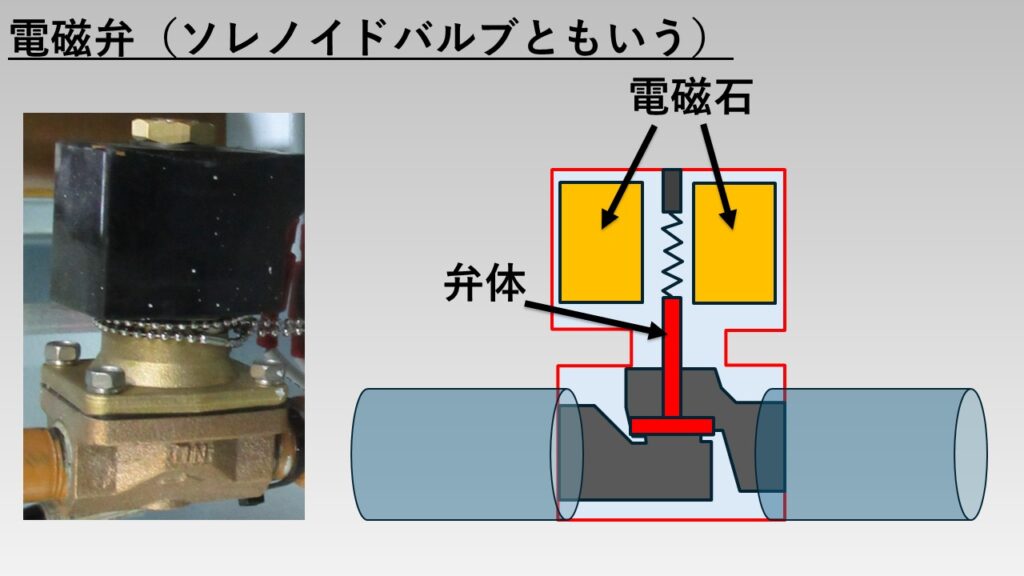

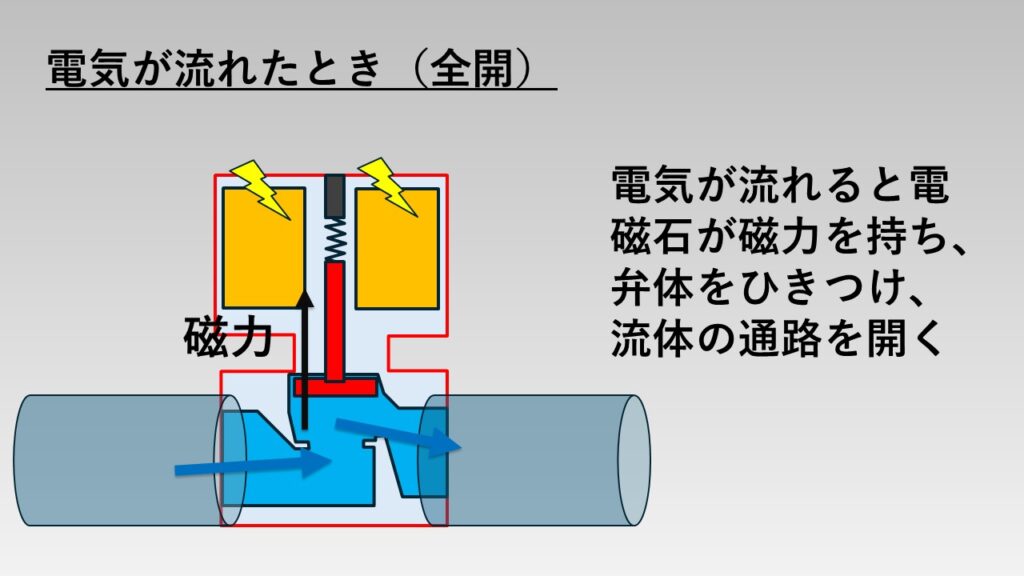

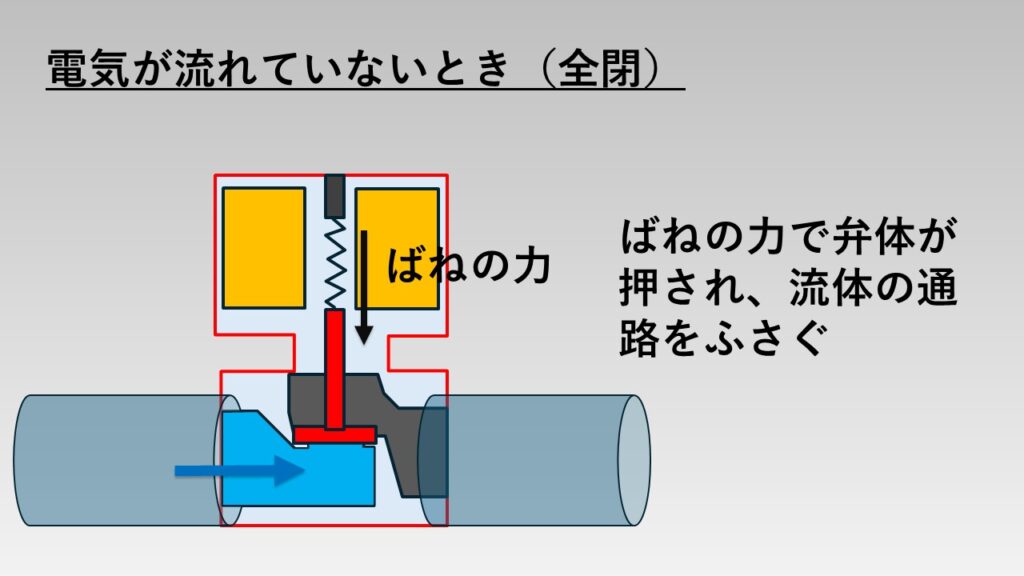

電磁弁(ソレノイドバルブ)

構造

- 図のように、電磁石と鉄製の弁体とばねがある構造

- 電磁石に電気を流すことによって磁力が発生し、弁体が引き寄せられ流体の通路が開く仕組み

- 一方、電気が流れなくなると電磁石の磁力がなくなり、ばねの力によって弁体が流体の通路をふさぐ仕組み

- 電磁弁にはいろいろなタイプの構造があり、図のような「流す」、「止める」の動作以外にも「流体の通路を切り替える」などの動作をする電磁弁も存在する

役割

- 電気信号によって、遠隔で流体の「流す」「止める」などの動作をさせたいときに使用される。

電磁弁については、重要かつ内容が深いので、別記事で電磁弁を詳しく解説します!

ここで少し休憩!

「バルブ」は「弁」とも言い換えできます!

「バルブ」という言葉は、英語の「valve」からきており、「valve」を日本語訳すると「弁」となります。

そのため、世の中の「~バルブ」といわれるものは、基本的にすべて「~弁」と言い換えることができます。逆に、「~弁」といわれるものを「~バルブ」と言い換えても問題ありません。

具体例:

「ボールバルブ」⇔「ボール弁」

「バタフライ弁」⇔「バタフライバルブ」

「手動弁」⇔「手動バルブ」 など

バルブの動かし方

ここからは、これまで紹介したバルブをどのように動かすかについて説明していきます!

バルブの動かし方は主に以下の4つの方法があります。

- 手動

- 空圧・油圧

- 流体自体の力

- 電磁力

また、順番に解説していきます!

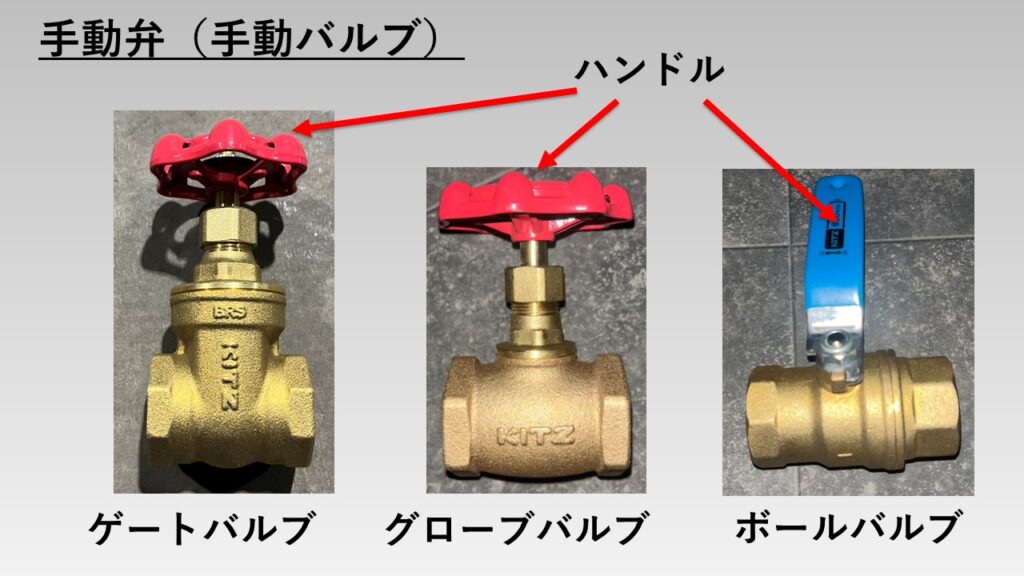

手動

文字通り、人間が手を使ってバルブを操作する動かし方です。また、手動で操作するバルブのことを手動弁(手動バルブ)といいます。

手動弁は、下図のようにハンドルがついており、人間がハンドルを握って操作します。

- 人が手で動かすため、バルブを動かすための動力源(たとえば、電気や空気圧や油圧)が不要

- 構造がシンプルなためバルブの価格が安価

- 遠隔操作できない

- 操作に時間がかかる

- (流体自体の力で動くバルブや電磁弁を除いた)ほぼすべてのバルブに手動タイプが存在する

- 例えば、ボールバルブ、ゲートバルブ、グローブバルブ、バタフライバルブなど

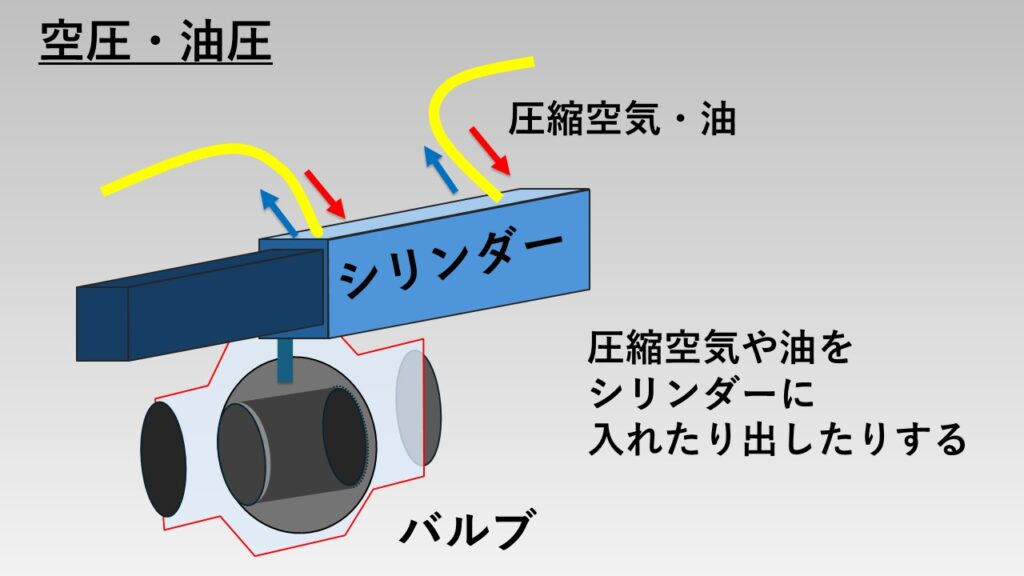

空圧・油圧

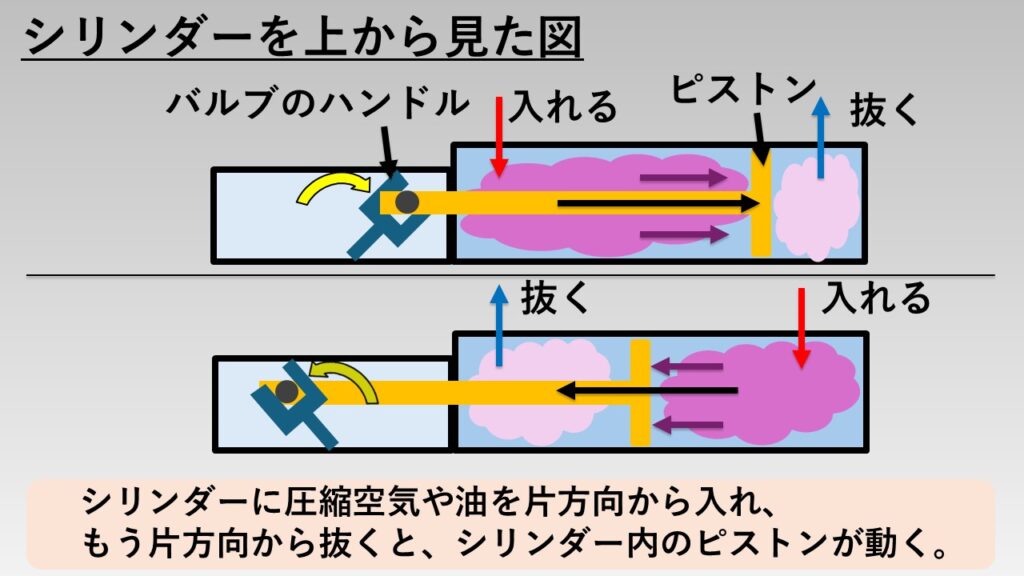

空気圧や油圧の力を使ってバルブを動かす方法です。

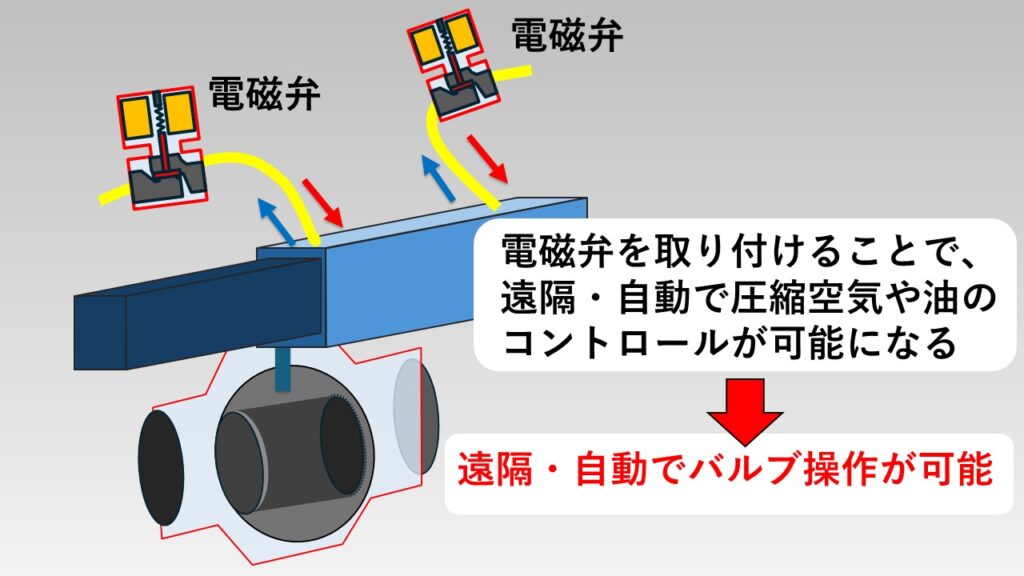

具体的には、下図のようにシリンダーと呼ばれる機器に圧縮空気(高い圧力の空気)や油を流し込み、その圧力でシリンダーが動き、バルブを動かす仕組み。

- 大きい力を生み出せるため、人の手では動かせない大きいサイズのバルブでも動かすことができる

- 電磁弁を組み合わせることで、遠隔や自動で動かすことができる

- 動作が素早い

- 圧縮空気や油を流すための配管や機器が別途必要になる

- (流体自体の力で動くバルブや電磁弁を除いた)ほぼすべてのバルブに空圧・油圧タイプが存在する

- 例えば、ボールバルブ、ゲートバルブ、グローブバルブ、バタフライバルブなど

シリンダーについては、重要かつ内容が深いので、別記事で詳しく解説します!

流体自体の力

人の手や空圧・油圧など外部の力を一切使わず、流体の流れの向きや流体自体の圧力によってバルブを動かす方法です。

先ほど紹介した逆止弁や安全弁がまさに流体自体の力で動くバルブになります。

- バルブを動かすために外部の力が不要

- 逆止弁、安全弁など

電磁力

これは、バルブの種類で紹介した「電磁弁」を動かす方法です。

電磁弁内の電磁石に電気を流すことで発生する磁力で弁体を動かします。

- バルブを動かすために外部の力が不要

- 電磁弁

バルブのサイズ

ここからは、バルブのサイズについて解説します!

バルブのサイズについては以下の2点を理解しておけば、十分です!

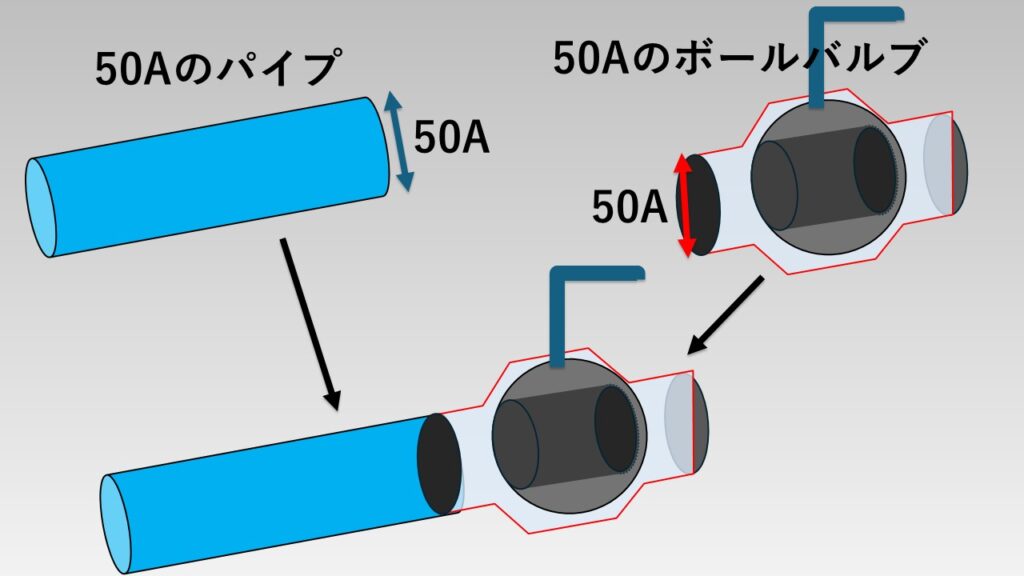

- バルブのサイズ展開は、パイプと同様に「呼び径」ごとに展開されている

- 接続する配管部品と同じ「呼び径」のバルブを使用する

またまた、順番に解説していきます!

(ちなみに、この内容は継手のサイズと同じ内容です。知っているという方は飛ばしていただいても大丈夫です!)

バルブのサイズ展開

バルブのサイズ展開は、パイプと同様に「呼び径」ごとに展開されている

おさらいですが、パイプの外径は「呼び径」として規格が定められており、

6A,8A,10A,15A,20A,25A~などのラインナップがありました。

バルブもパイプの「呼び径」に合わせたサイズ展開がされており、

同じく6A,8A,10A,15A,20A,25A~などのラインナップがあります。

パイプの規格や「呼び径」ってなんだっけという方や、そもそも知らないという方は、『必須知識』配管パイプの材質とサイズ(規格)をわかりやすく解説!をご覧ください!

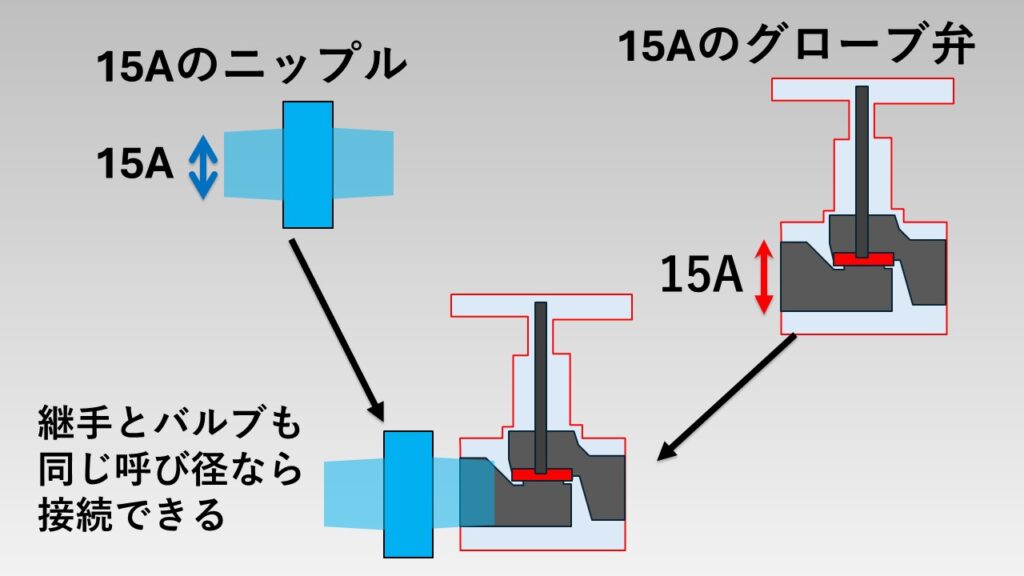

バルブのサイズの選び方

バルブのサイズ展開は、パイプと同様に「呼び径」ごとに展開されている

感覚的には当然だと思いますが、接続したい配管部品とバルブのサイズが異なる場合は、接続することはできません。

例えば、50Aのパイプにボールバルブを接続したい場合は、パイプの呼び径と同じ50Aのボールバルブを選ぶ必要があります。

同様に、15Aニップルに、グローブ弁をつけたいときは、15Aのグローブ弁を選ぶ必要があります。

つまり、バルブは接続したい配管部品と同じ呼び径にする必要があると覚えておきましょう!

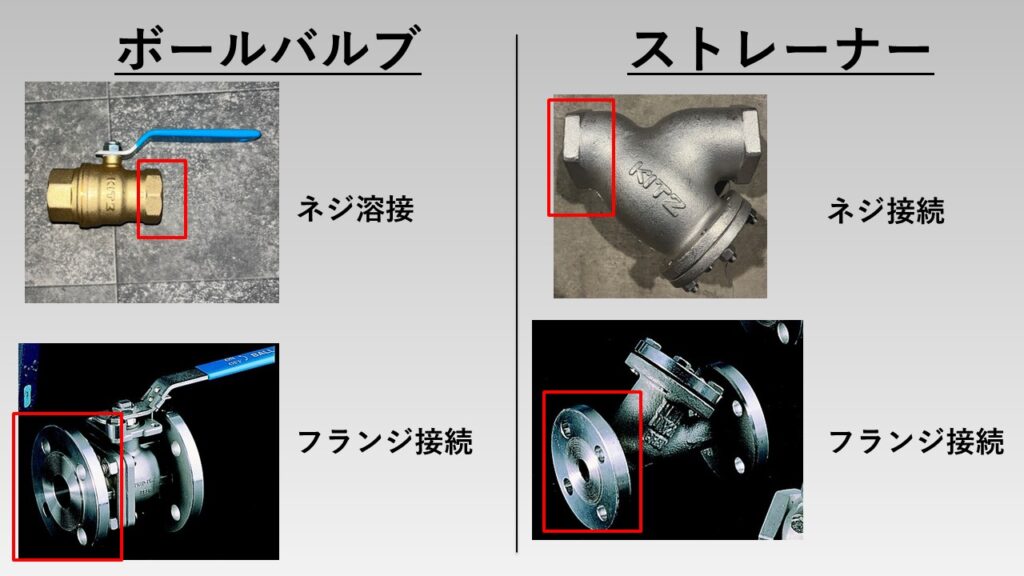

バルブの接続方法

ここからは、バルブの接続方法を説明します!

バルブの接続方法は主に以下の2つです。

- ネジ接続(管用テーパーネジ )

- フランジ接続

ネジ接続とフランジ接続がよくわからないという方は、以下の記事をご覧ください!

そして、同じバルブの種類でも、接続方法によって接続口の形状が変わります。

例として、ボールバルブとストレーナーの写真を載せます。同じ種類のバルブでも接続方法の違いによって、接続口の形状が異なることが分かると思います。

先ほどバルブのサイズは呼び径で表されるといいましたが、ネジ接続のバルブの場合、下図のように表記されることも多いです。

下図の「Rc3/4」は「3/4B(=20A)のテーパー雌ネジ」という意味ですので、なんだこれ?とならないように覚えておいてください!

テーパーねじや平行ネジやR、Rc、Gってなに?という方は、『必須知識』配管のテーパーねじと平行ねじについて解説!R、Rc、Gって何??をご覧ください!

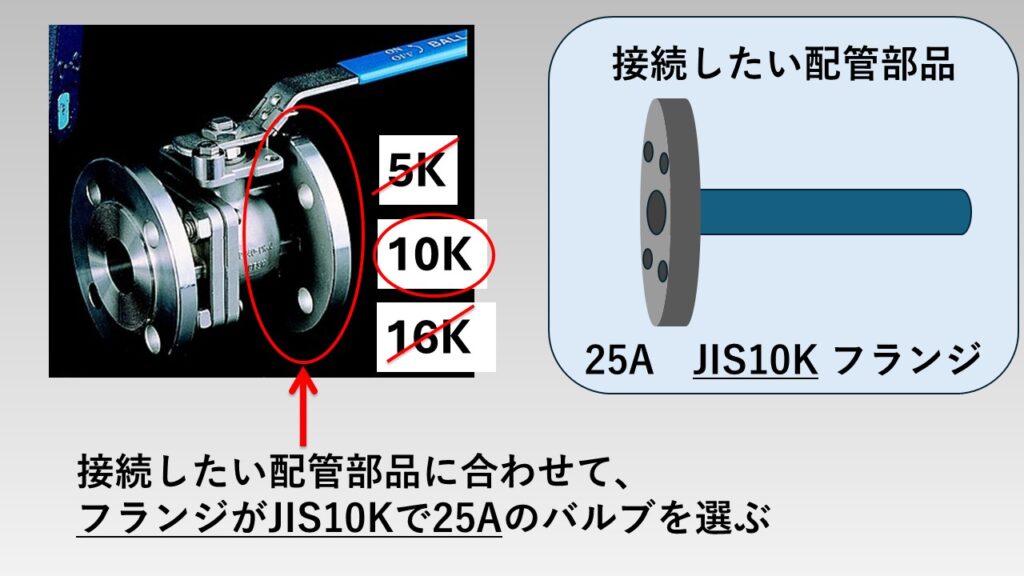

フランジ接続のバルブを選ぶときは、接続したい配管部品と同じ呼び径のバルブを選ぶだけでは十分ではありません。

バルブについたフランジの呼び圧力が接続したい配管部品と同じ呼び圧力になっているかも確認する必要があります。

バルブのカタログや図面には、フランジの呼び圧力が記載されているので、確認するようにしましょう!

「呼び圧力って何?」や「10K?」という方は、『必須知識』フランジの種類・呼び圧力・呼び径について解説!10Kフランジって何??をご覧ください!

まとめ

今回は、フランジが具体的にどんな部品なのか理解できるよう、フランジの種類、動かし方、サイズ、接続方法について皆さんが知っておくべき範囲に絞って解説しました。

〇知っておくべき継手の種類

- ボールバルブ(ボール弁ともいう)

- ゲートバルブ(ゲート弁、仕切弁ともいう)

- バタフライバルブ(バタフライ弁ともいう)

- グローブバルブ(グローブ弁、玉形弁ともいう)

- 逆止弁(チャッキ弁ともいう)

- 安全弁

- ストレーナー

- 電磁弁(ソレノイドバルブともいう)

〇バルブの動かし方

- 手動

- 空圧・油圧

- 流体自体の力

- 電磁力

〇バルブのサイズ

- バルブのサイズ展開は、パイプと同様に「呼び径」ごとに展開されている

- 接続する配管部品と同じ「呼び径」のバルブを使用する

〇継手の接続方法

- ネジ接続(管用テーパーネジ )

- フランジ接続

- 呼び圧力に注意!

上記の内容を理解しておくことで、フランジが具体的にどんな部品か分かるだけでなく、技術者との会話にも困らないレベルの継手に関する基礎知識が身についているはずです!

ただし、あくまで会話についていけるレベルの基礎知識であり、バルブはまだまだ奥が深い部品です。皆さんにはぜひ、今回の内容にとどまらず、業務を通して継手を実際に見て、触れて、どんどん理解を深めていっていただきたいです!

また、今後は電磁弁の詳細や計装機器について、配管施工についても解説していきますので、ぜひ一緒学んでいきましょう!

コメント