継手って

ニップルとかユニオンとかエルボとか、色々種類があるみたいだけど、

それぞれどんな形状でどんな役割があるのかわからない

継手って、サイズとか材質とか接続方法ってどうなってるの??

皆さんは、上にある過去の私のように、

「継手って具体的にどんな部品なの??」

という状態になっていないでしょうか?

継手は配管を構成する部品の中でも、パイプの次に基本となる部品です。そして、どんな現場でも必ず見かける、超基本的で超重要な部品です。

本記事ではそんな継手が具体的にどんな部品なのか理解できるよう、継手の種類、サイズ、接続方法、材質について皆さんが知っておくべき範囲に絞って分かりやすく解説します。

この記事で分かること

- 知っておくべき継手の種類とそれぞれの役割が分かる

- 継手の接続方法、サイズ、材質といった知っておくべき基礎知識が分かる

そして、

- 継手が具体的にどんな部品であるのかが分かる

その結果、

- 「この人は分かってるな」と社内外の技術者から信頼され、対等な議論ができるようになる。

(本記事さえ読めば、技術者との会話にも困らないレベルの継手に関する基礎知識が身につきます!)

文系出身で現在プラントエンジニアリング業界に従事する武将が、自身の経験を踏まえてわかりやすく解説しますので、ぜひ一緒に学んでいきましょう!!

継手の概要

まず、継手とはどういった配管部品なのか簡単に説明します。

継手をざっくり説明すると、

「配管同士をつなぎ合わせるための配管部品」

と言えます。

ただし、継手には上述のニップル、ユニオン、エルボというようにたくさん種類があり、種類ごとに役割が若干異なります。

ここからは、皆さんが最低限知っておくべき継手の種類とその役割を解説していきますので、しっかり覚えていきましょう!

知っておくべき継手の種類

最低限覚えておくべき継手は以下になります。

- エルボ

- チーズ(ティーともいう)

- ニップル

- ソケット

- ユニオン

- ブッシュ(ブッシングともいう)

- プラグ

- 異径〇〇(〇〇には継手の種類が入る)

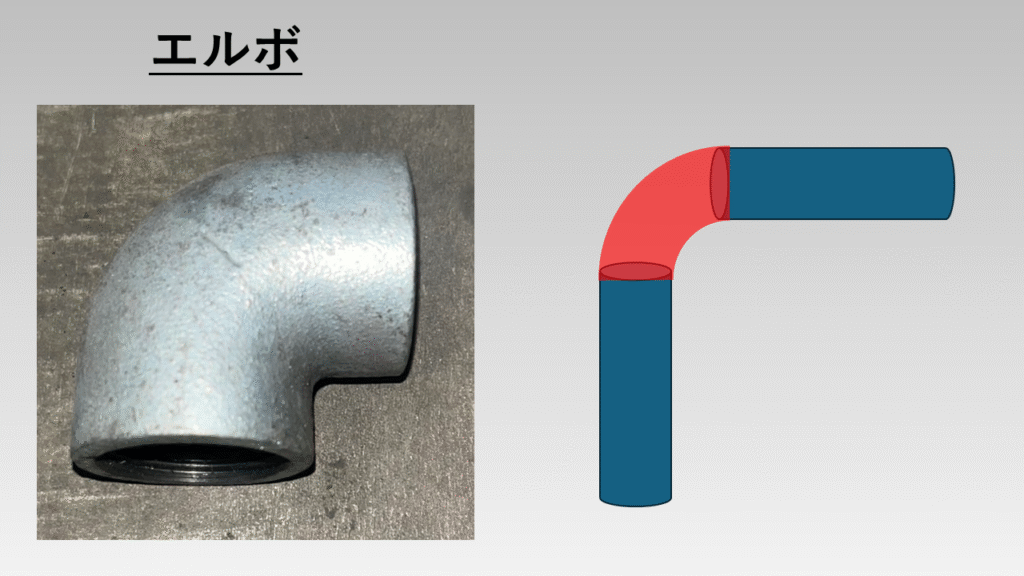

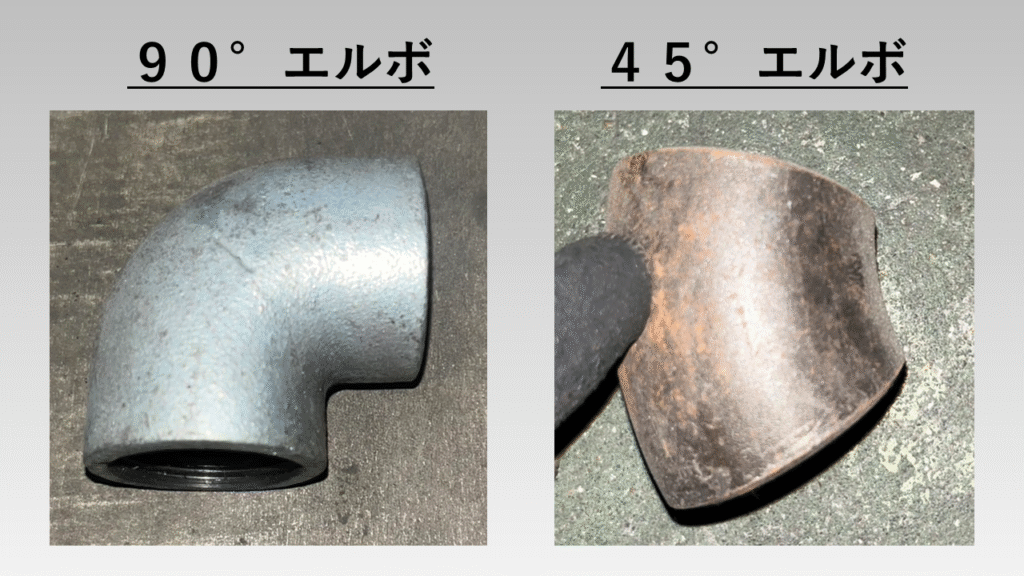

エルボ

形状

- 折れ曲がった形状

- エルボには90°折れ曲がったものと45°折れ曲がったものの2種類ある

役割

- 配管のルートを曲げるときに使用される

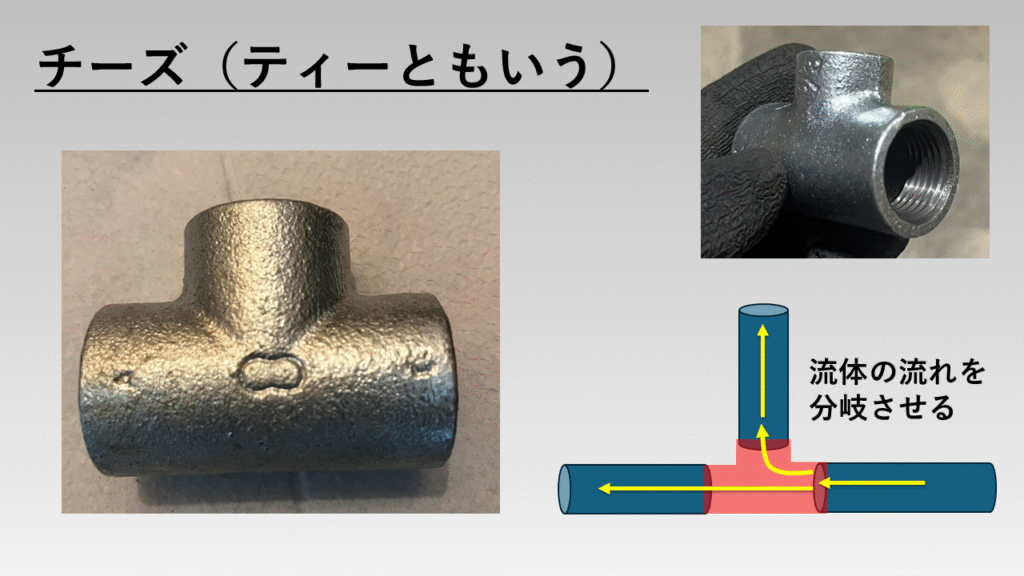

チーズ(ティー)

形状

- アルファベットの「T」の字の形をしており、3方向に接続口がある形状

- 名称の一つである「ティー」は、形状の「T」からきている

役割

- 1方向だった配管の流れを2方向へ分岐させるときに使用される

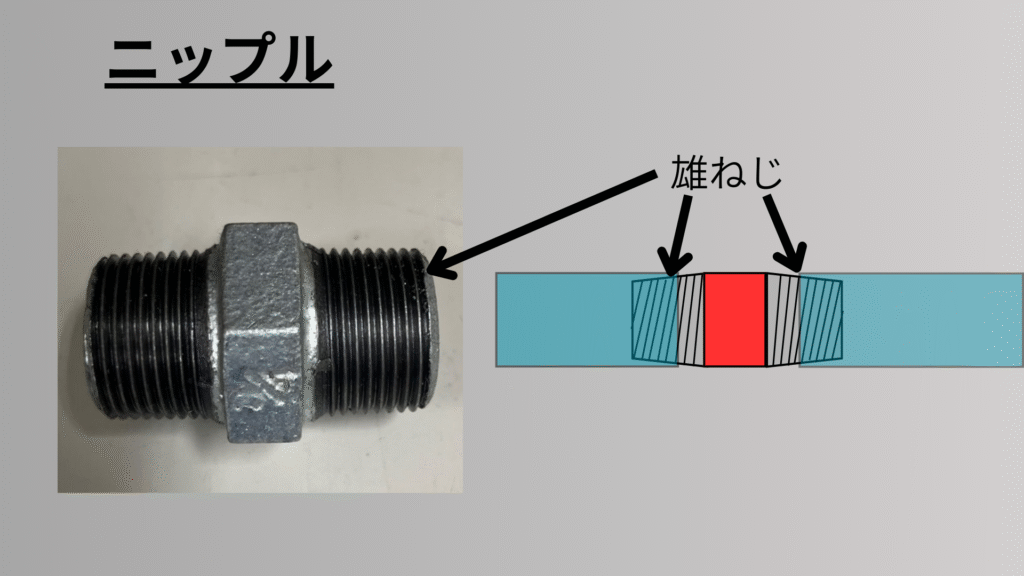

ニップル

形状

- 両端が雄ネジになっている形状

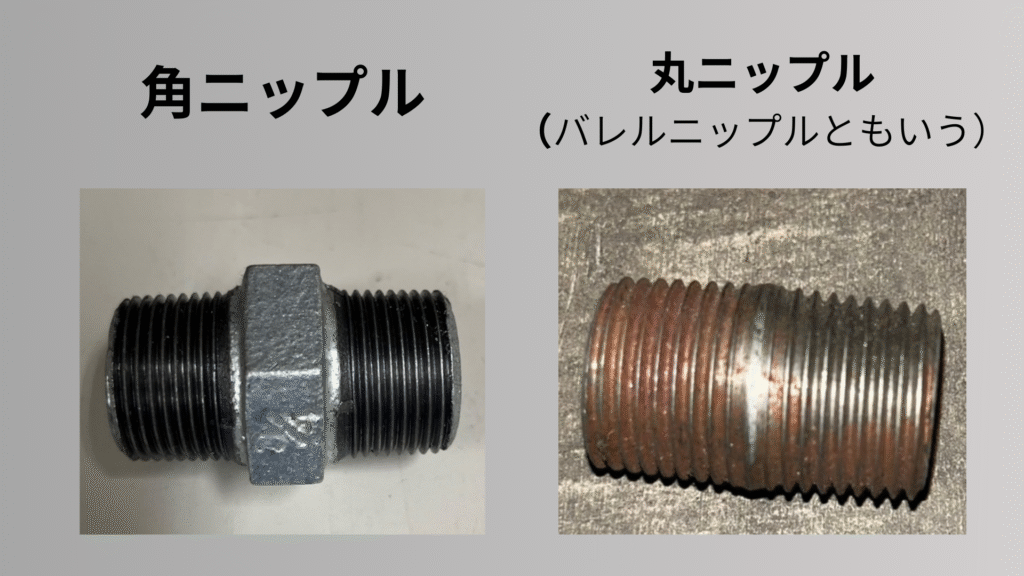

- 左写真のように、ねじ込むための面がついているニップルを「角ニップル」という

- 右写真のように、ねじ込むための面がついておらず、全てネジが切られているニップルを「丸ニップル」または、「バレルニップル」という

「丸ニップル(バレルニップル)」は、ねじ込むための面が無いため、施工する際に注意すべきことがあります。詳しくは配管施工についての記事で解説します!

役割

- 雌ネジ同士の配管をつなぐために使用される

(例えば、雌ネジが切られたチーズと雌ネジが切られたエルボをつなぐとき)

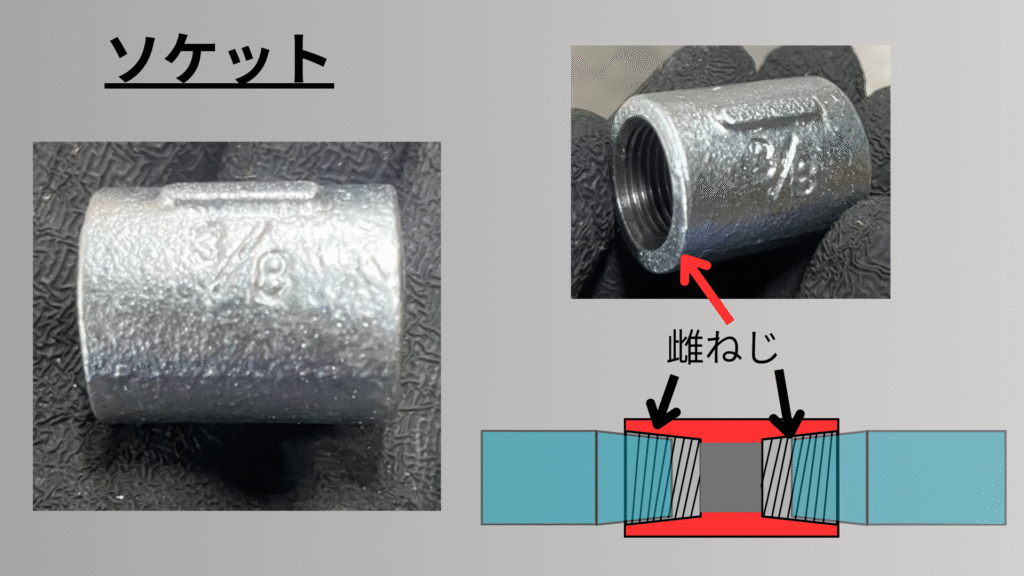

ソケット

形状

- 両端が雌ネジになっている形状

役割

- 雄ネジの同士の配管をつなぐために使用される(ニップルのオスメスが逆になったバージョン)

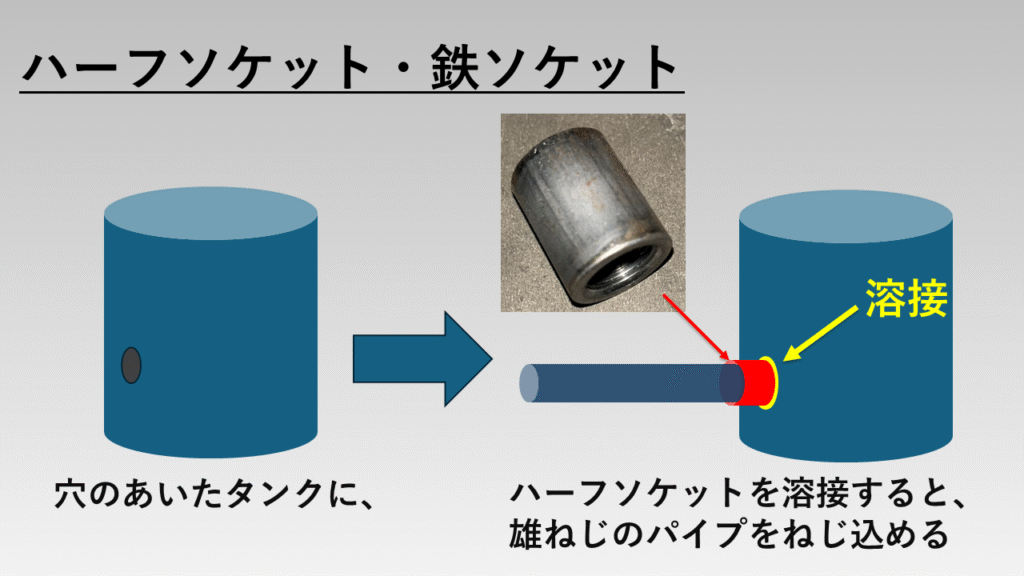

- 下図のように、片側を溶接し、もう片側を雌ネジの接続口とするための、「ハーフソケット」や「鉄ソケット」と呼ばれるソケットもある

ハーフソケットの使用例:タンクに穴をあけ、ハーフソケットを溶接することで、タンクに雌ネジの接続口ができる

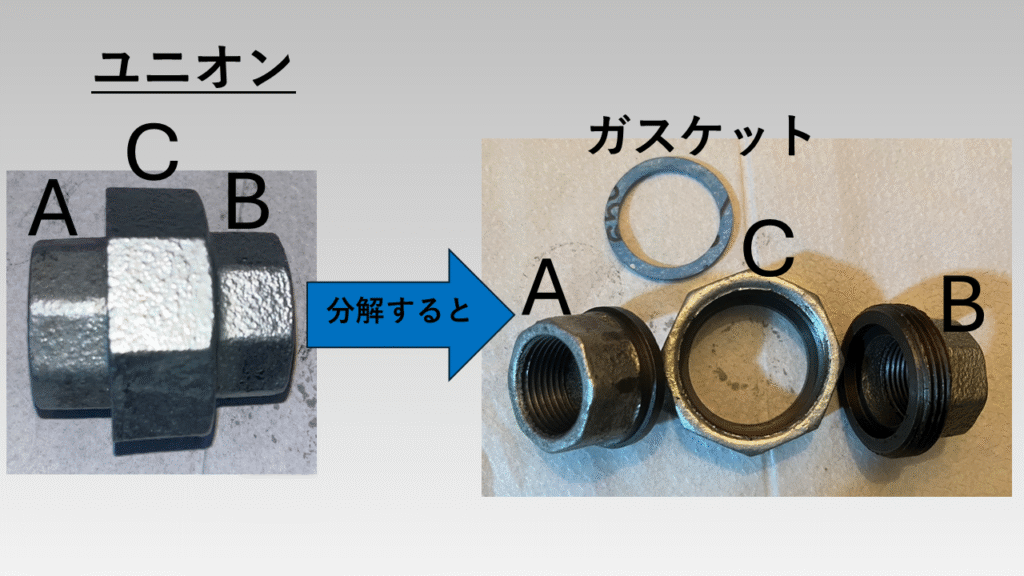

ユニオン

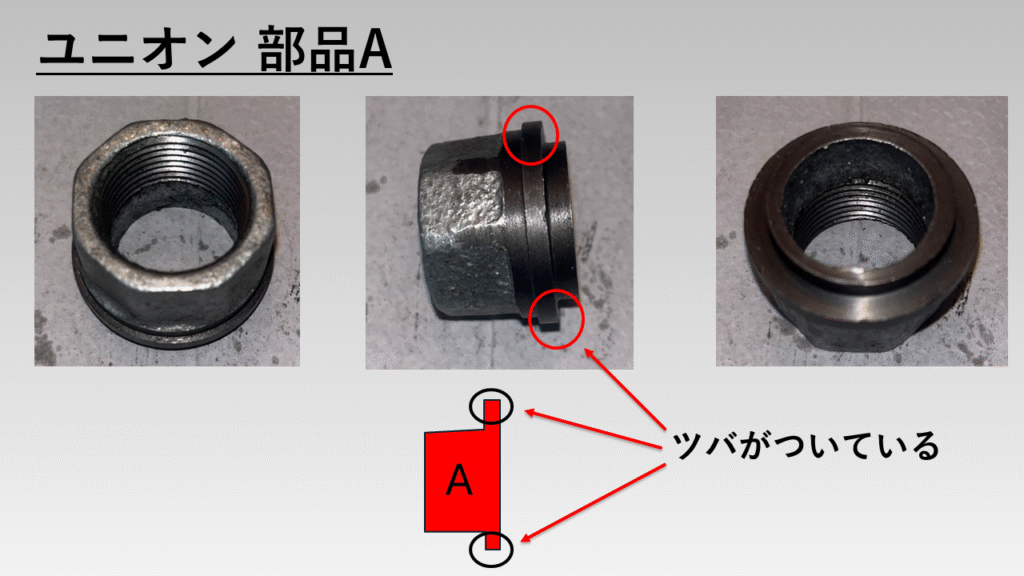

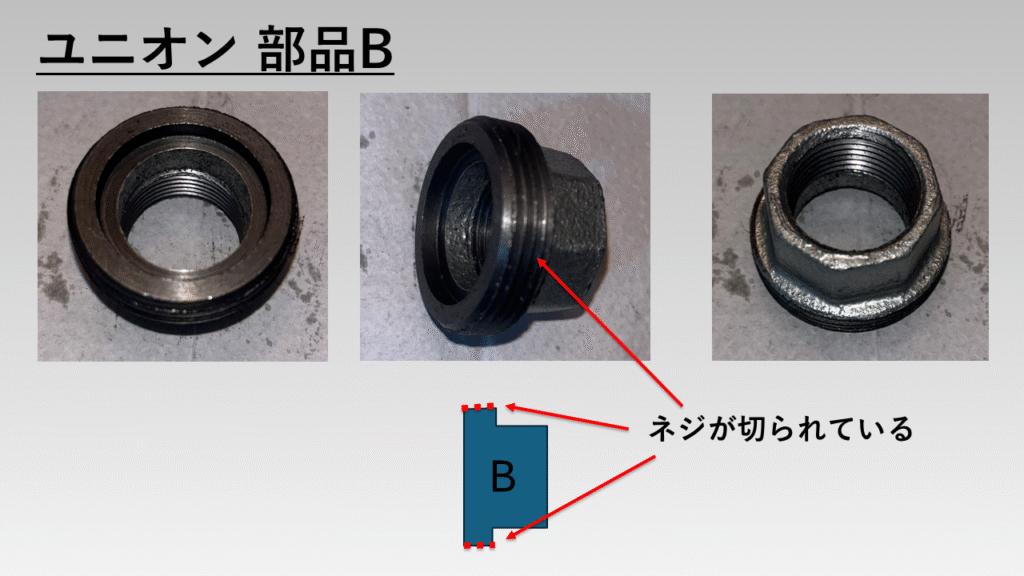

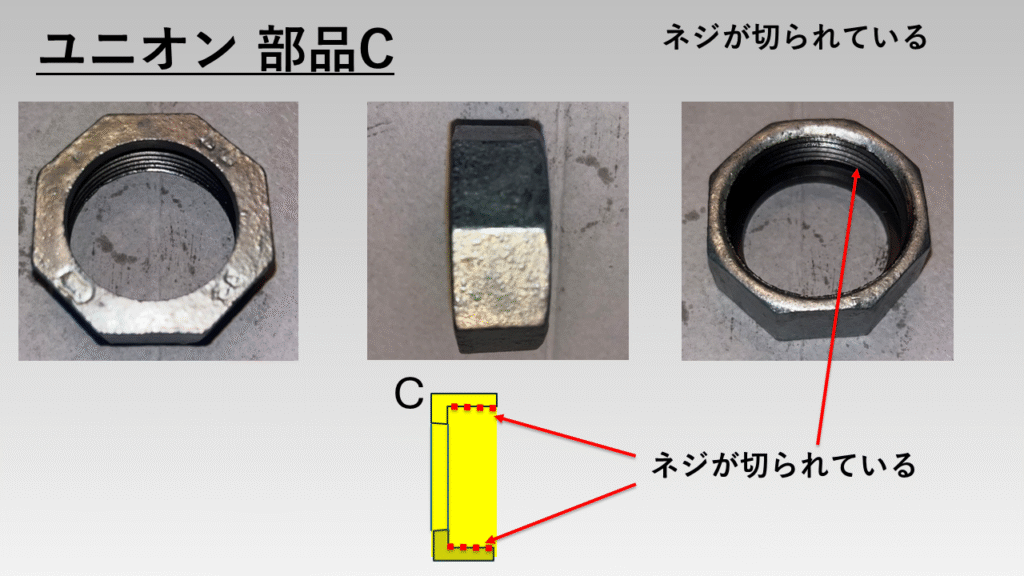

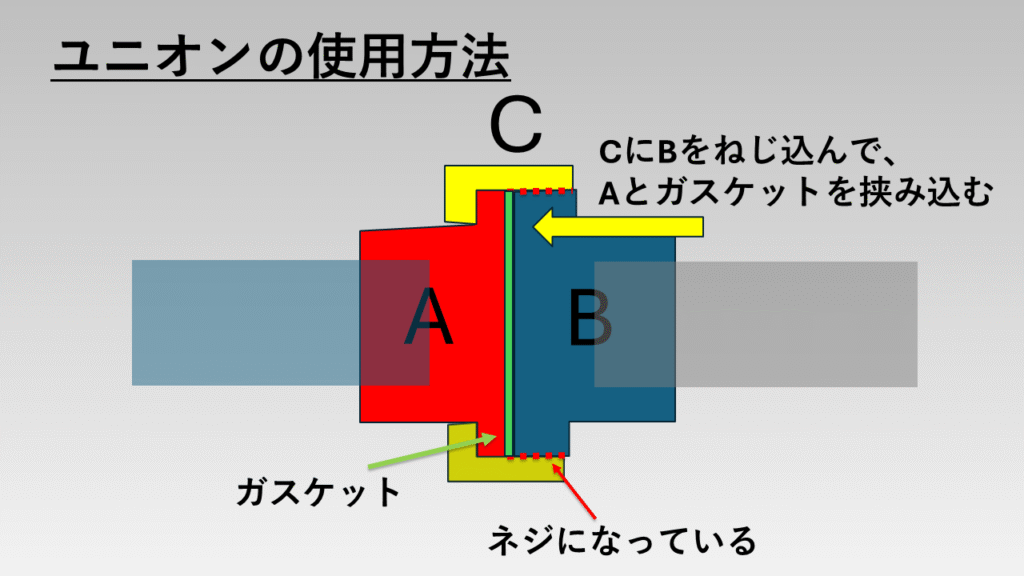

形状

- 3つの部品+1つのガスケットで構成されている

ユニオンは形状が複雑で分かりづらいですが、超重要な継手ですので使用方法と取り外し方も説明します!

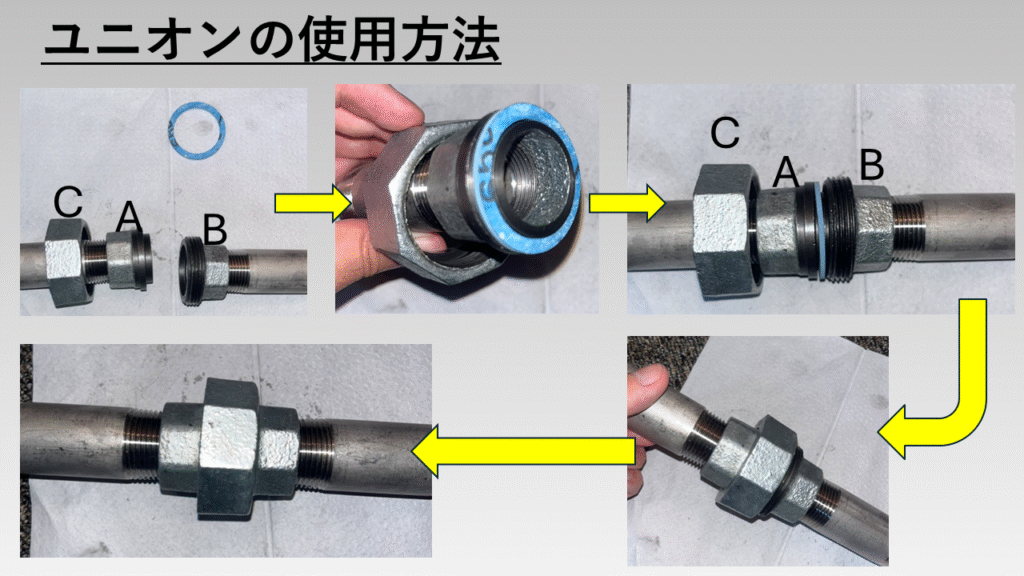

ユニオンの使用方法

- A、Bにそれぞれ配管を接続する

この時、CはA側の配管に通しておく - Aの上にガスケットを置く

- Cの雌ネジにBの雄ネジをねじ込み、下の断面図のように、BとCでAとガスケットを挟み込む

ユニオンの取り外し方

CとBのネジを緩めることで配管の接続を簡単に取り外すことができる

ちなみにガスケットは板状のものを使用する場合もあればOリングを使用する場合もあります

役割

- メンテナンスなどで取り外す可能性がある接続部に使用される

ここ本当に重要なので、図を使って説明します!

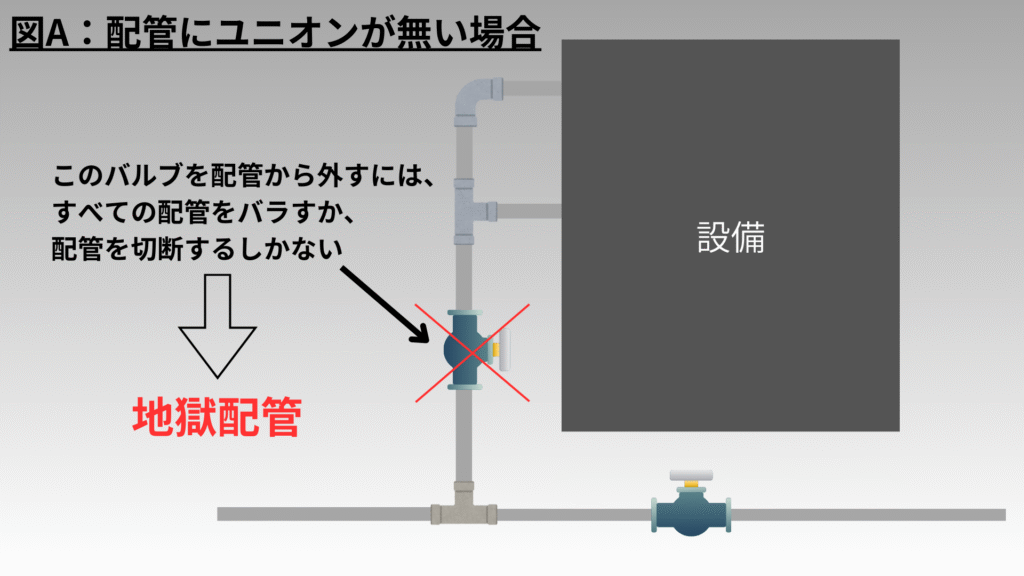

例えば、図Aのような配管で、バルブが壊れたとします。(配管はすべてネジ接続を想定)

壊れたバルブを交換しようと思ったときに、図Aの配管の状態では、すべての配管をバラすか、または、配管を切断するかしか、バルブを取り外す方法はありません。

※ちなみに、配管業者は図Aのように、バラすことが困難な配管のことを「地獄配管」と呼んだりします。

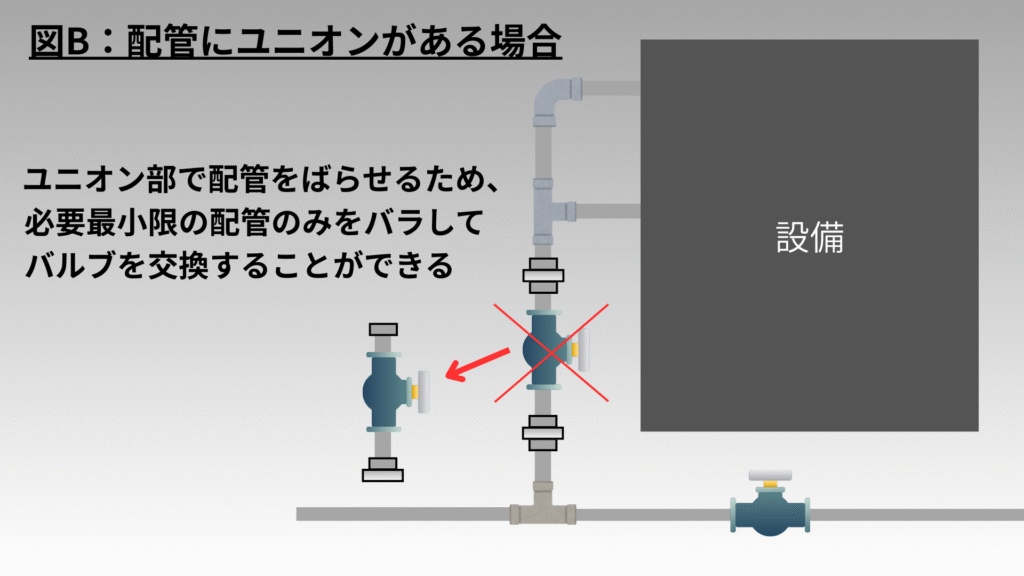

一方、図Bのようにユニオンが入っている配管であれば、ユニオン部で必要最小限の配管のみをバラしてバルブを交換することが可能になります。

このようにユニオンは将来的にメンテナンスなどで取り外すことになる配管で重宝される継手になります。

また、「フランジ」もユニオンと同様の役割を果たすことができる配管部品になります。

(「フランジ」の詳細は別記事で解説します)

配管施工時は、「地獄配管」にならないよう、適切な場所にユニオンやフランジを入れることが重要です。

「地獄配管」の他にも、配管施工時の注意事項はたくさんあるため、別記事で詳しく解説します!

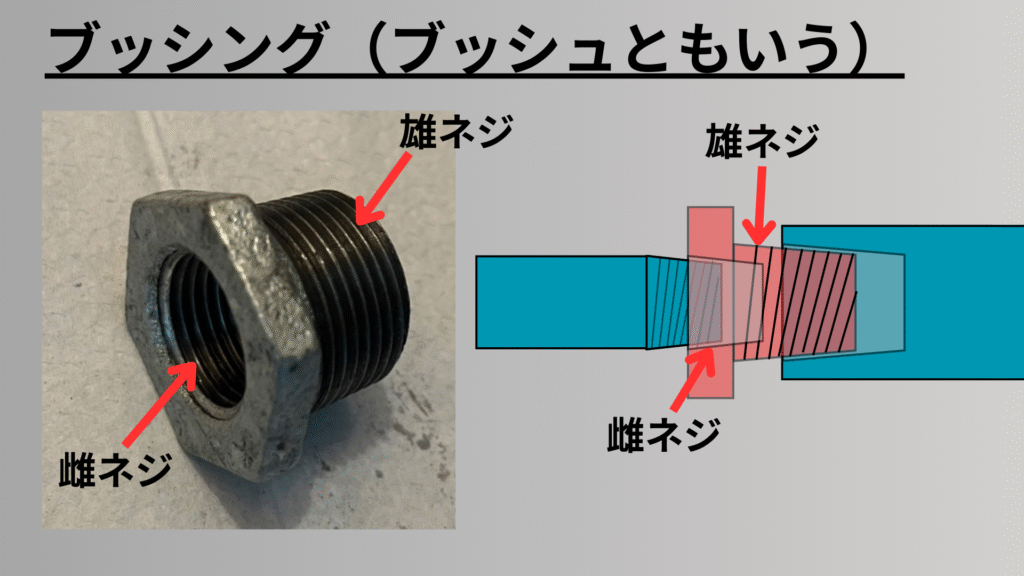

ブッシン(ブッシュ)

形状

- 径が大きい雄ネジと径の小さい雌ネジが一体となった形状

役割

- 径のサイズが異なる配管をつなぐために使用される

- ブッシングの形状から接続する配管は、径が大きい方の配管が雌ネジ、径の小さい方の配管が雄ネジである必要がある。

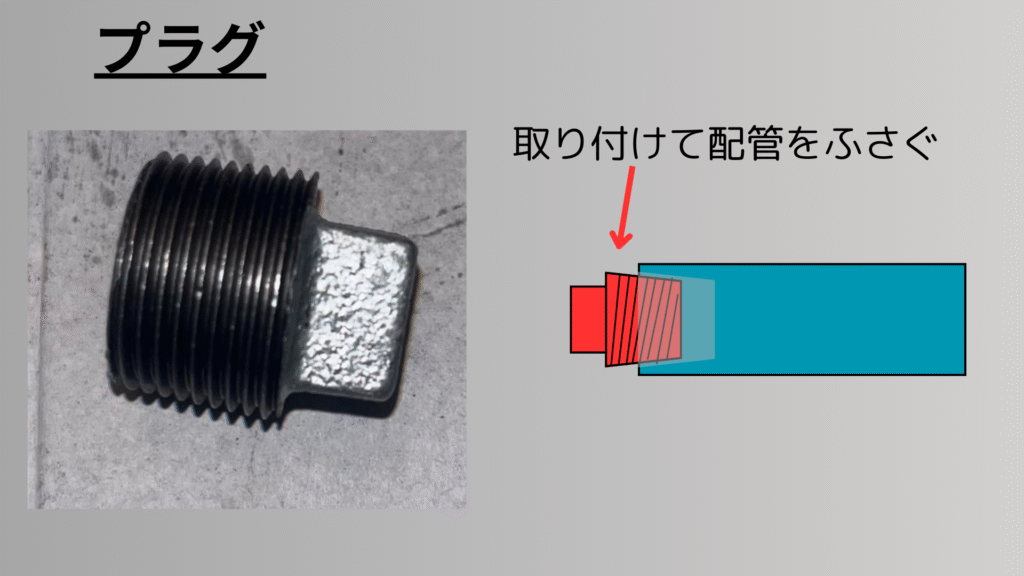

プラグ

形状

- 雄ネジが切ってある栓のような形状

役割

- 配管の末端に取り付けて、配管をふさぐために使用される

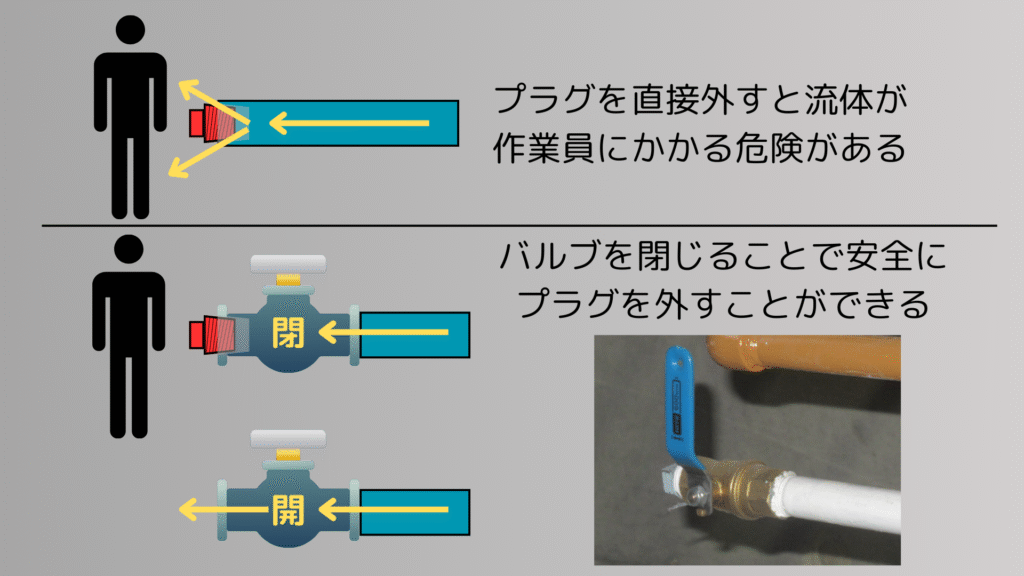

現場では上図のように、配管の末端は「バルブ+プラグ」を組み合わせてふさぐことが多いです。

理由は、配管の改造やメンテナンス時に配管内の流体を安全に抜くためです。

どういうことか?解説します!!

メンテナンスや改造の際には、配管をバラすため、配管内の流体を抜く必要があります。

その際に、プラグだけの場合、プラグを直接外すと、ネジを緩めている最中に流体が作業者にかかる危険があります。

その対策として、配管の末端を「バルブ+プラグ」で閉じておき、流体を抜く際には、まずバルブを閉じて流体を遮断し、その後プラグを外します。

こうすることで安全に流体を排出できます。そのため、配管の末端は「バルブ+プラグ」で閉じられることが一般的です。

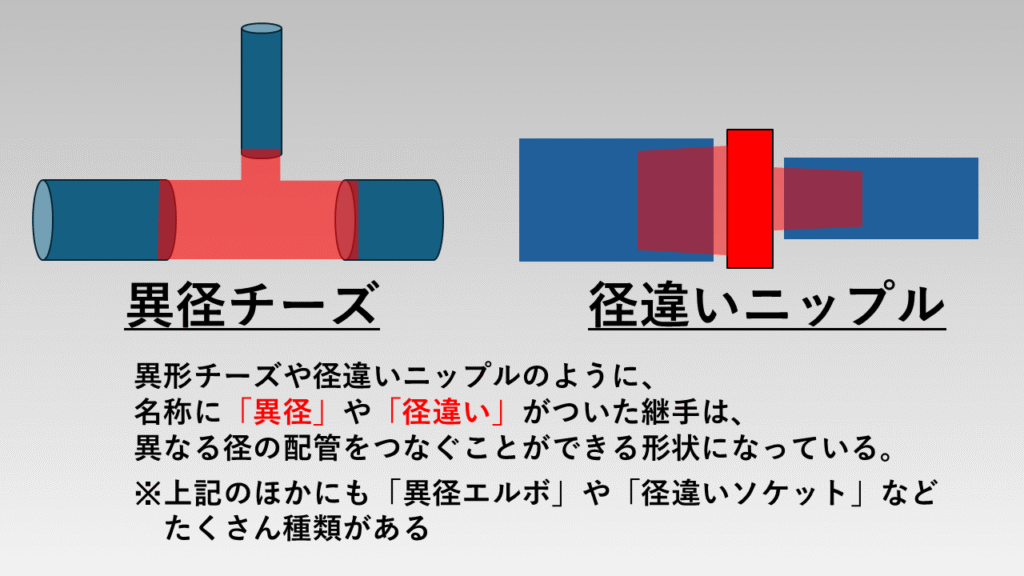

異径〇〇、径違い〇〇

形状

- 図のように、接続口の径のサイズが異なる形状

役割

- 径のサイズが異なる配管をつなぐ際に使用される

継手のサイズ

ここまでで、なかなかボリュームがあったと思いますが、まだまだ終わりません笑

続いては継手のサイズについてです!

継手の種類がだいたい分かっても、継手のサイズについてはまだまだよく分かっていないという方が多いのではないでしょうか?

ここでは、そんな方が抱えているであろう、以下2つの疑問を解決できるよう解説していきます!

「継手のサイズってそもそもどういうラインナップがあるの?」

「継手ってどんなサイズのものをえらべばいいのか?」

継手のサイズ展開

まずは、「継手のサイズってそもそもどういうラインナップがあるの?」という疑問を解決していきます!

さっそくですが、以下が疑問に対する回答です!

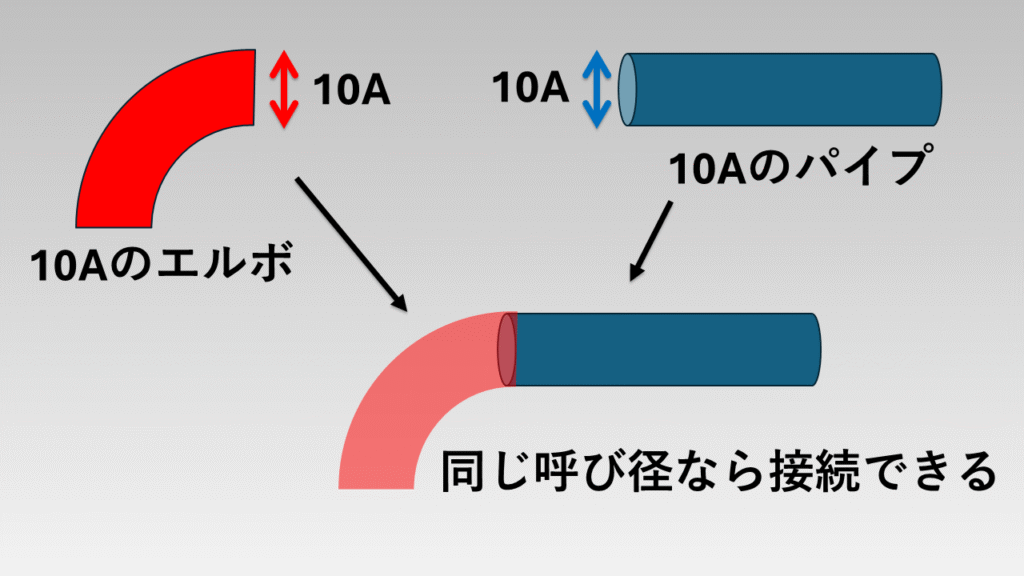

継手のサイズ展開は、パイプと同様に「呼び径」ごとに展開されている

おさらいですが、パイプの外径は「呼び径」として規格が定められており、

6A,8A,10A,15A,20A,25A~などのラインナップがありました。

継手もパイプの「呼び径」に合わせたサイズ展開がされており、

同じく6A,8A,10A,15A,20A,25A~などのラインナップがあります。

「呼び径」には「呼び径A」と「呼び径B」がありました。「呼び径A」と「呼び径B」は対応関係にあるため、

1/8B=6A, 1/4B=8A, 3/8B=10A, 1/2B=15A, 3/4B=20A, 1B=25A ~

となっています。

継手のサイズが「呼び径B」で表記されることもありますので、なんだこれ?とならないよう気をつけてください!

パイプの規格や「呼び径」ってなんだっけという方や、そもそも知らないという方は、『必須知識』配管パイプの材質とサイズ(規格)をわかりやすく解説!をご覧ください!

どんなサイズの継手を選べばよいのか

つづいて、「継手ってどんなサイズのものをえらべばいいのか?」という疑問を解決していきます!

以下が疑問への回答になります!

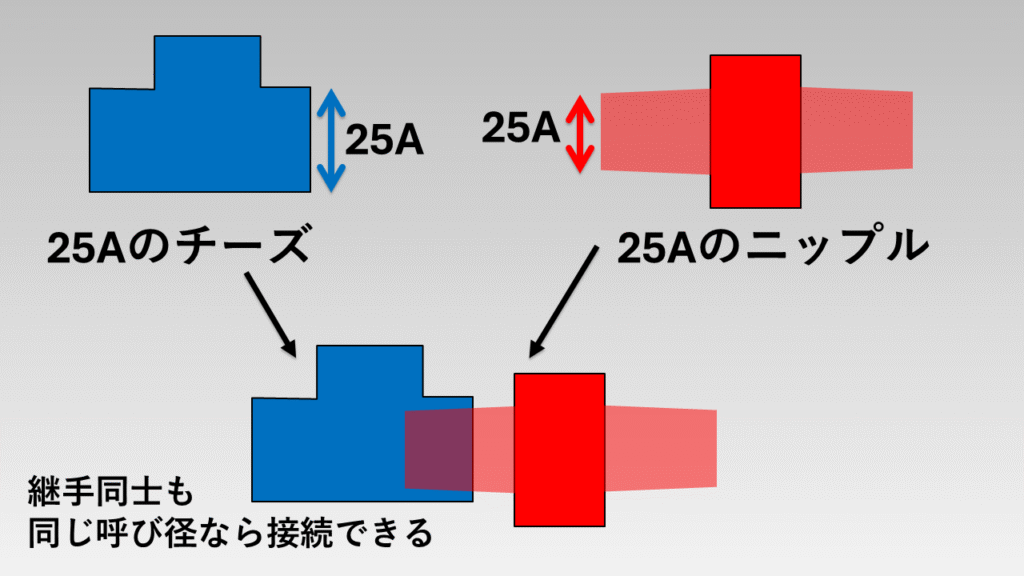

接続する配管部品と同じ「呼び径」の継手を使用する必要がある

感覚的には当然だと思いますが、接続したい配管部品と継手のサイズが異なる場合は、接続することはできません。

例えば、10Aのパイプにエルボを接続したい場合は、パイプの呼び径と同じ10Aのエルボを選ぶ必要があります。

また、継手同士を接続したい場合も同様で、接続したい継手は同じ呼び径である必要があります。

(例:25Aのチーズにニップルを接続したい場合は、25Aのニップルを選ぶ必要がある)

配管部品を接続したい場合、同じ呼び径とする必要があると覚えておきましょう!

継手の接続方法

ここからは、継手の接続方法を説明します!

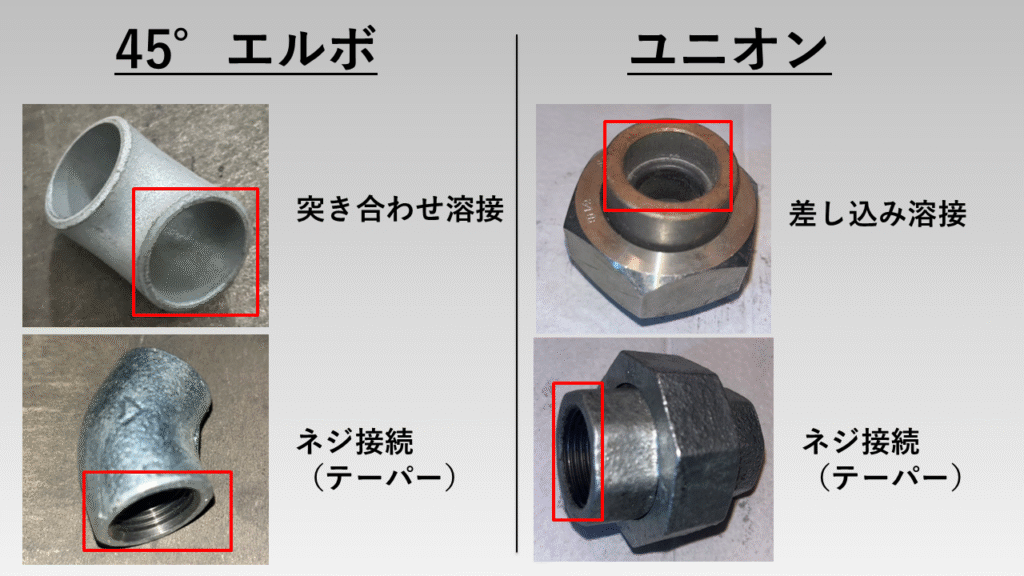

継手の種類のパートで若干出てきていましたが、継手の接続方法は主に以下の2つです。

- ネジ接続(管用テーパーネジ or 管用平行ネジ)

- 溶接接続(突き合わせ溶接 or 差し込み溶接)

(チーズやエルボについてはフランジ接続のものも、たまに見かけますが、今回は割愛します。)

ネジ接続と溶接接続がよくわからないという方は、以下の記事をご覧ください!

そして、同じ継手の種類でも、接続方法によって接続口の形状が変わります。

例として、45°エルボとユニオンの写真を載せます。同じ種類の継手でも接続方法の違いによって、接続口の形状が異なることが分かると思います。

ここで、ネジ接続継手に関する感覚を皆さんにも知っておいてもらいたいので、私のネジ接続継手に対するイメージを下に記載します。

(私の個人的な感覚にはなりますが、実際そんなに間違っていないと思います)

- ネジ接続継手のほとんどがテーパーねじになっている

- 平行ネジの継手はあまり見かけない

- 平行ネジの継手は圧力計に接続する継手くらいなイメージ

ネジ接続の継手のほとんどがテーパーねじですが、平行ネジの継手も存在する、かつ、見た目では判別しずらいため、継手を手配するときは、ネジ部がR、Rc、Gのどれなのかをしっかり確認するようにしましょう!

テーパーねじや平行ネジやR、Rc、Gってなに?という方は、『必須知識』配管のテーパーねじと平行ねじについて解説!R、Rc、Gって何??をご覧ください!

知っておくべき継手の材質

ここまでお疲れさまでした!最後は、知っておくべき継手の材質についてです!

継手にもたくさんの材質があり、各材質ごとに性質が異なります。

そして、たくさんある材質の中から用途に合わせて材質を選ぶ必要があります。が、材質の選定は設計者の仕事になるので、皆さんは頻繁に使用される材質のみを覚えておきましょう!

皆さんが知っておくべき材質は、FCMB(エフシーエムビー)です。

FCMBについて覚えておきたい内容

- 特殊な用途でない限り、ネジ接続継手のほとんどがFCMB

- FCMBは溶接に向かないため材質のため、溶接継手には使用されない

- 特徴は安価で、汎用性が高い

- FCMBには表面がメッキ処理された「FCMB白」とメッキ処理が無い「FCMB黒」の2種類がある

- 「FCMB黒」より「FCMB白」の方が錆びや腐食に強いが、少し高価

- 錆びや腐食が起こりやすい水配管には「FCMB白」を使用することが多い

FCMBの継手を手配するときは、FCMBの「白」なのか「黒」なのかを伝えるようにしましょう!

まとめ

今回は、継手が具体的にどんな部品なのか理解できるよう、継手の種類、サイズ、接続方法、材質について皆さんが知っておくべき範囲に絞って解説しました。

〇知っておくべき継手の種類

- エルボ

- チーズ(ティーともいう)

- ニップル

- ソケット

- ユニオン

- ブッシュ(ブッシングともいう)

- プラグ

- 異径〇〇(〇〇には継手の種類が入る)

〇継手のサイズ

- 疑問:「継手のサイズってそもそもどういうラインナップがあるの?」

→回答:継手のサイズ展開は、パイプと同様に「呼び径」ごとに展開されている - 疑問:「継手ってどんなサイズのものをえらべばいいのか?」

→回答:接続する配管部品と同じ「呼び径」の継手を使用する必要がある

〇継手の接続方法

- ネジ接続(管用テーパーネジ or 管用平行ネジ)

- 溶接接続(突き合わせ溶接 or 差し込み溶接)

〇知っておくべき継手の材質

- FCMB黒:メッキ処理無し

- FCMB白:メッキ処理あり、腐食・錆びに強い

上記の内容を理解しておくことで、継手が具体的にどんな部品か分かるだけでなく、技術者との会話にも困らないレベルの継手に関する基礎知識が身についているはずです!

ただし、あくまで会話についていけるレベルの基礎知識であり、継手はまだまだ奥が深い部品です。皆さんにはぜひ、今回の内容にとどまらず、業務を通して継手を実際に見て、触れて、どんどん理解を深めていっていただきたいです!

また、今後は継手以外の配管部品や配管施工についても解説していきますので、ぜひ一緒学んでいきましょう!

コメント