配管のフランジって種類とかないの?

フランジだったら何でも使っていいの?

図面に「10kフランジ」って書いてあるけど、これ何?

皆さんは上にある過去の私のように、フランジが配管をつなぐ部品ということは分かっていても、

「フランジの種類や規格について具体的によくわかっていない」

という方が多いのではないでしょうか?

フランジは、配管を接続や取り外しを容易にさせる超重要な配管部品です。そんなフランジの種類や規格を理解することは、配管を理解する上で必須です。

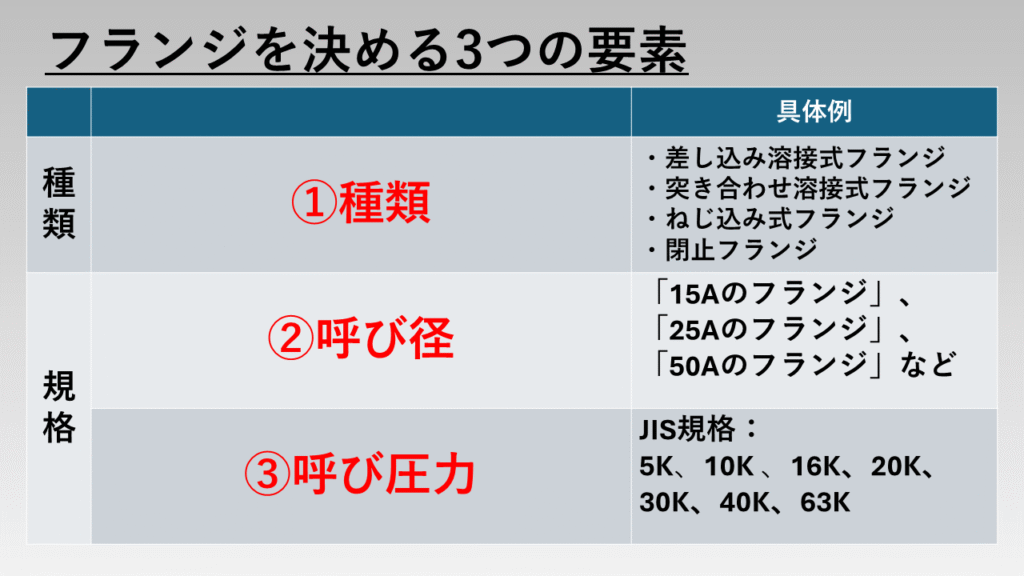

本記事では、そんなフランジの種類や規格が分かるよう、フランジを決める3つの要素である「種類」「呼び径」「呼び圧力」について解説します!

この記事で分かること

- フランジを決める3つの要素である、種類・呼び径・呼び圧力が分かる

- 10kフランジが何か分かる

そして、

- フランジが具体的にどんな部品か分かる

その結果、

- 「この人は分かってるな」と社内外の技術者から信頼され、対等な議論ができるようになる。

(本記事さえ読めば、技術者との会話にも困らないレベルのフランジに関する基礎知識が身につきます!)

文系出身で現在プラントエンジニアリング業界で働いている武将が、自身の経験を踏まえてわかりやすく解説しますので、ぜひ一緒に学んでいきましょう!!

フランジの概要

本題となるフランジの種類、規格について解説する前に、まずはフランジのおさらいをします。

おさらいの内容としては、フランジの形状、使用方法、役割についてです。

他の記事でも触れているので、「もうおさらいの内容は知ってる!」という方もいるかもしれません。そういった方は、こちらをクリックして飛ばしてください→見出し「フランジを決める3つの要素」

フランジの形状

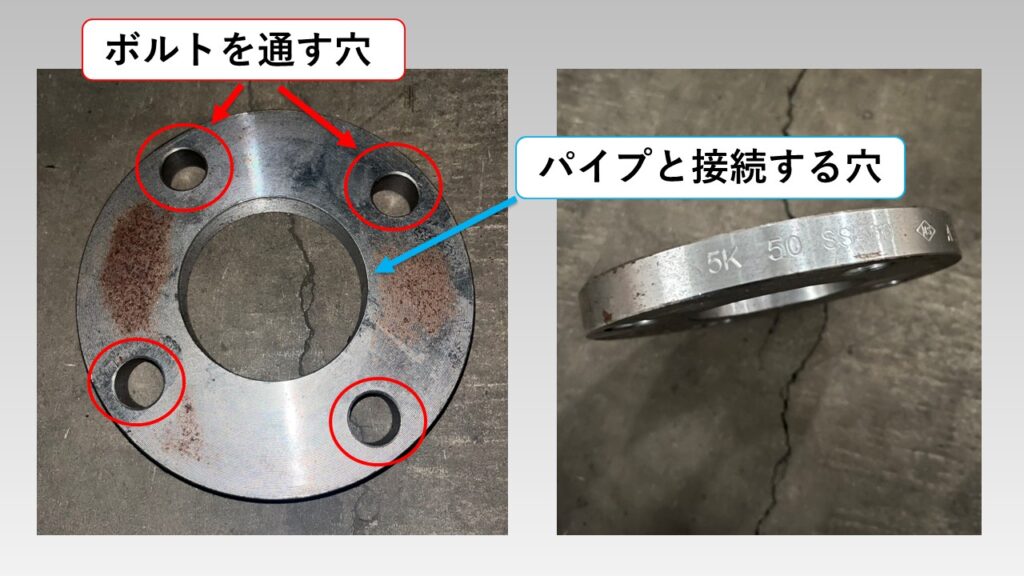

フランジは基本的に下の写真のような形状をしています。

- 穴のあいた板状の部品

- 中心の穴はパイプと接続する穴

- 周囲の穴はボルトを通す穴

フランジは写真のような板状の部品のことを指しますが、これ単体では使えません。ほかの部品と組み合わせて使用します!

フランジの使用方法

フランジは以下の方法で使用します。

①パイプにフランジを取り付ける。

- 取り付け方は後述の「フランジの種類」によって異なる

- 継手やバルブなど、もともとフランジがついているタイプの配管部品も存在する

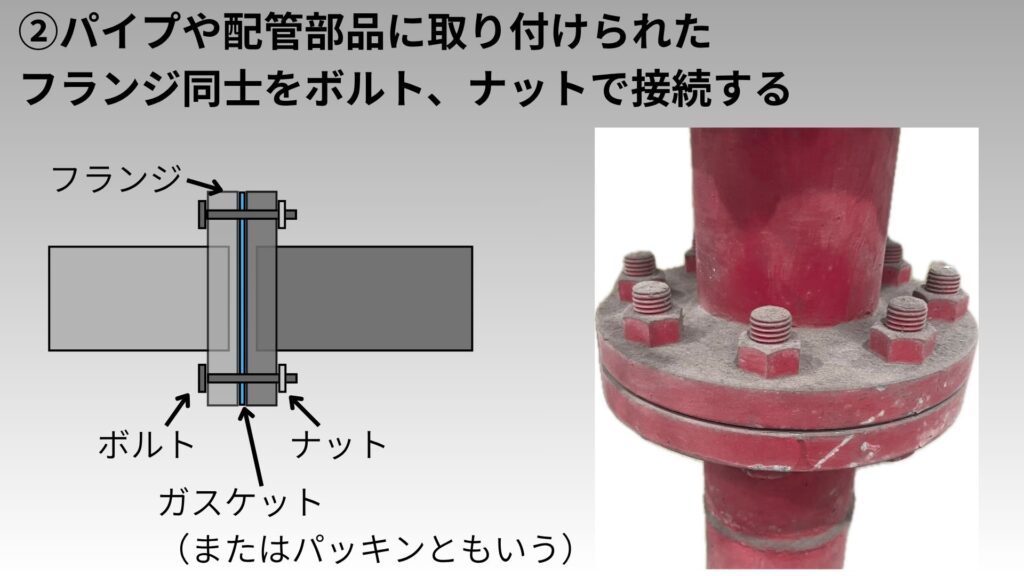

②パイプや配管部品に取り付けられたフランジ同士をボルト、ナットで接続する

- フランジ同士を密着させるだけでは、中を通る流体が漏れ出てしまうため、フランジの間にガスケット(またはパッキンともいう)を挟みこむ

フランジの役割

フランジは主に2つの役割を果たします!

- 配管同士をつなぐ役割

- 配管を取り外したいときに容易に取り外すことができる役割

2つの役割を順番に解説していきます!

1.の役割は、フランジがついた2つの配管をボルトナットでつなぐことができるということです。

これは分かりやすいと思います。配管をつなぐという部分では継手と同じ役割ですね。

「継手って何だ?」という方は『必須知識』配管継手の知っておくべき種類、サイズ、接続方法、材質を解説!をご覧ください!

この役割は重要です!忘れていた方はしっかり覚えておきましょう!図を使って説明します!

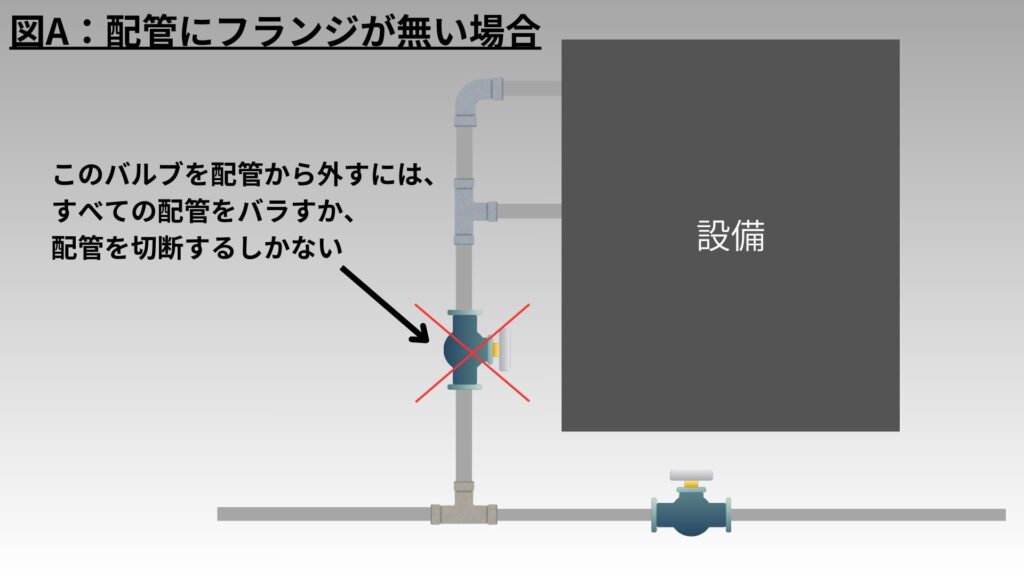

例えば、図Aのような配管で、バルブが壊れたとします。(配管はすべてネジ接続を想定)

壊れたバルブを交換しようと思ったときに、図Aの配管の状態では、すべての配管をバラすか、または、配管を切断するかしか、バルブを取り外す方法はありません。

(ちなみに、図Aの配管が溶接接続でつながっている場合、配管をバラすこともできないため、配管を切断する方法しか取れません)

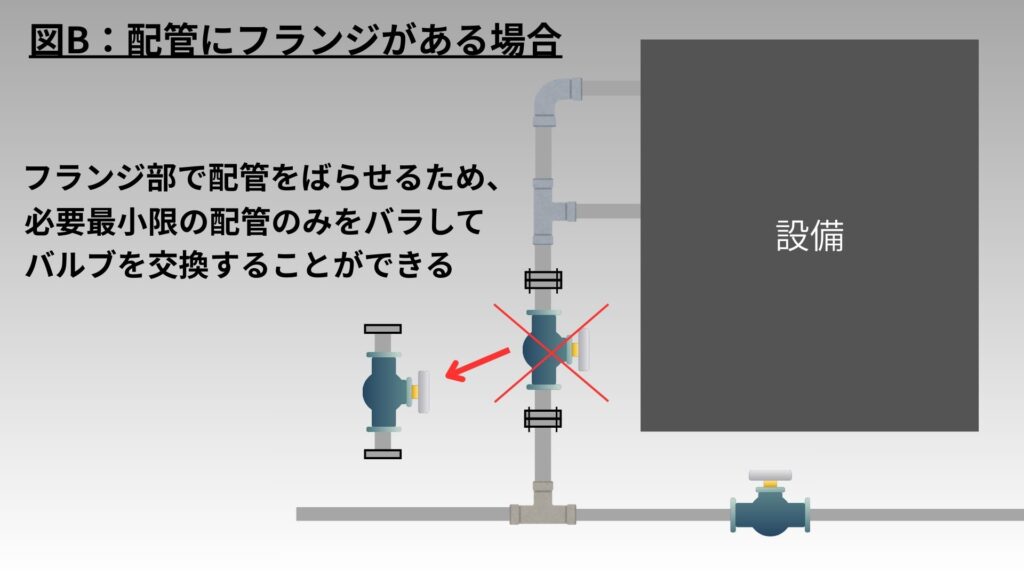

一方、図Bのようにフランジが入っている配管であれば、フランジ部で必要最小限の配管のみをバラしてバルブを交換することが可能になります。

このようにフランジは将来的にメンテナンスなどで取り外すことになる配管で重宝されています。

2.の、配管を容易に取り外し可能とする役割については、『必須知識』配管部品の接続方法を解説!ネジ接続・溶接接続・フランジ接続とは?でも詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

ちなみに、2.の役割を果たすことができるフランジと似た継手があるのを皆さんは知っていますか?

答えはユニオンです。

ユニオンは非常に重要な配管部品です。「ユニオンってなんや」という方は、『必須知識』配管継手の知っておくべき種類、サイズ、接続方法、材質を解説!で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください!

フランジを決める3つの要素

ここからは本題のフランジの種類や規格について解説していきます。

皆さんがご想像している通り、フランジにも種類や規格があります。そのため、フランジだからと言って、なんでも使っていいわけではありません。

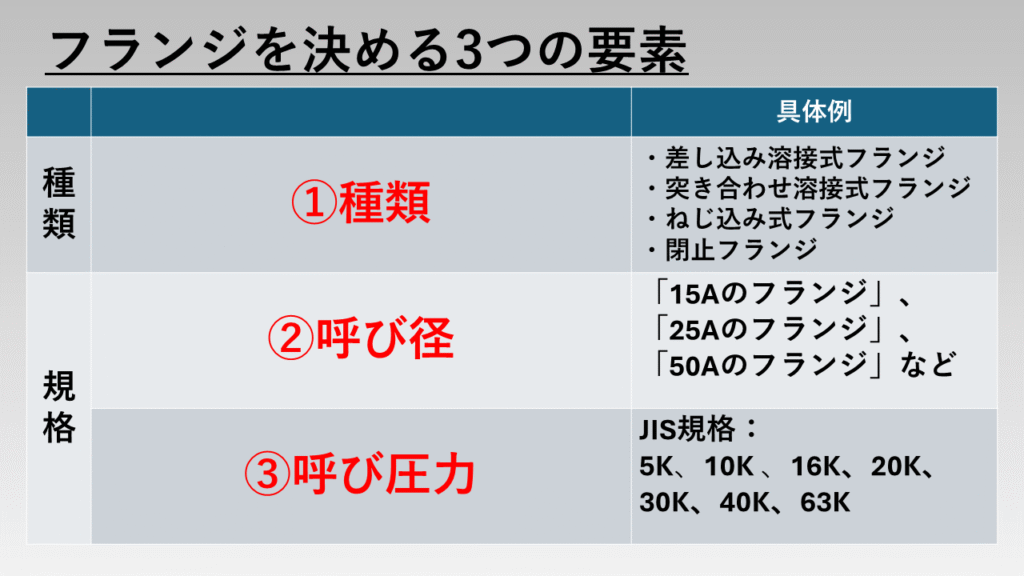

フランジの種類や規格を理解するためには、以下の「フランジを決める3つの要素」を理解する必要があります!

というか、この3つの要素さえ分かっていれば、フランジの種類や規格については理解できたも同然です!

なぜなら、フランジの規格については「呼び径」と「呼び圧力」さえ押さえておけば十分だからです!

- 種類

- 呼び径

- 呼び圧力

フランジはこれら3つの要素で成り立っています。そしてフランジを使用するときは、これら3つの要素をそれぞれ決める必要があります。

例えば、

「差し込み溶接式(種類)で、50A(呼び径)で、JIS 10k(呼び圧力)のフランジ」

というような感じです。

今は「なんだかよく分からない、、」という方が多いと思いますが、ご安心ください!

これから、3つの要素をそれぞれ順番に解説していきます!

フランジを決める3つの要素①:種類

1つ目は種類です。

フランジはぱっと見、すべて同じ形に見えますが、下の写真のように少しづつ形状が異なっておりたくさんの種類が存在します。

そして、設計者はたくさんある種類の中から適切な種類のフランジを選定しています。

しかし、皆さんがすべて覚えておく必要はありませんので、ここでは皆さんが知っておくべきフランジの種類として以下の4種類を紹介します!

- 差し込み溶接式フランジ

- 突き合わせ溶接式フランジ

- ねじ込み式フランジ

- 閉止フランジ

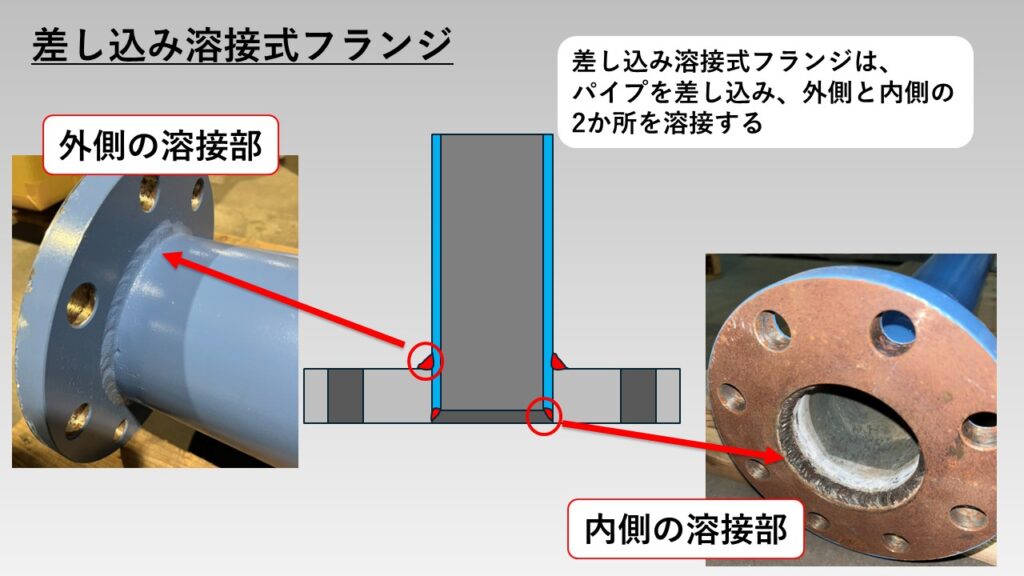

差し込み溶接式フランジ

- 図のように中央の穴にパイプを差し込んで、溶接して取り付けるフランジ。

- シンプルな取り付け方法のため、最も頻繁に使用されるフランジ

私の感覚ですが、何か特別な理由がなければ、ほとんど差し込み溶接式フランジが使用される印象です!

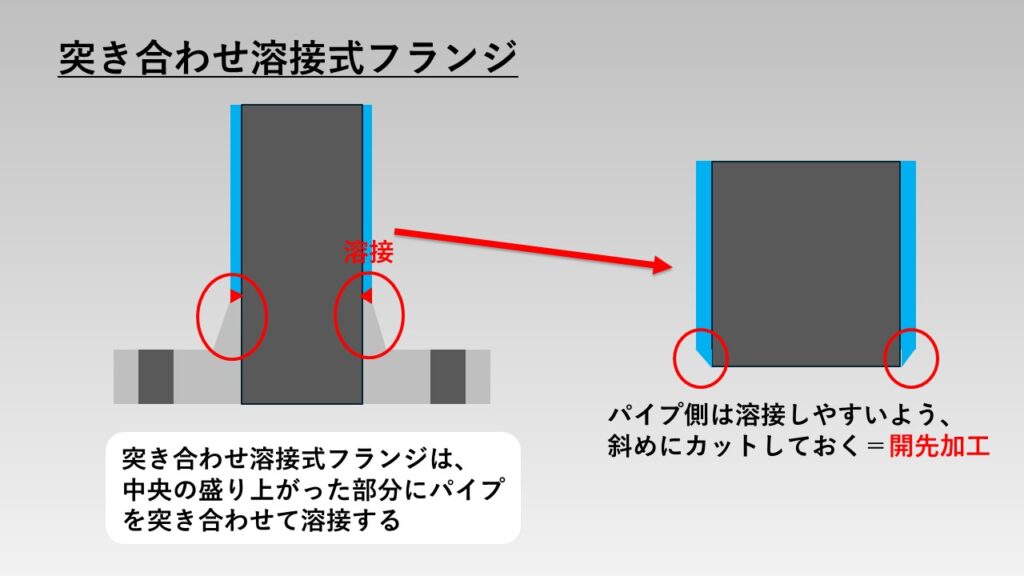

突き合わせ溶接式フランジ

- 図のように中央の盛り上がった部分にパイプを突き合わせて溶接するフランジ。

- 溶接の前にパイプの端を斜めにカットしておく必要がある。

(溶接がしやすいように溝や傾斜をつけておくことを開先加工という) - 差し込み溶接式フランジに比べて溶接部の強度が高い、かつ漏れにくい。

→高温・高圧の流体に適している

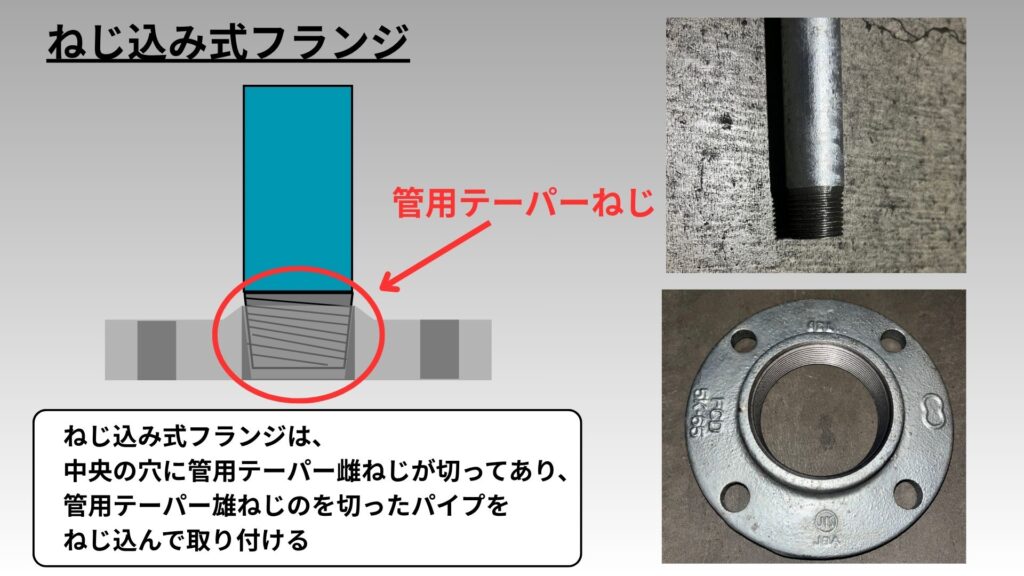

ねじ込み式フランジ

- 図のようにフランジの中央の穴に管用テーパーねじの雌ネジが切ってあり、同じく管用テーパーねじの雄ネジを切ったパイプをねじ込んで取り付ける

- 溶接が不要のため、最も施工が簡単。

- 溶接式フランジに比べて、強度が低い、かつ漏れるリスクが高い

「管用テーパーねじってなんだ?」という方は、配管のテーパーねじと平行ねじについて解説!R、Rc、Gって何?? で解説していますので、ぜひご確認ください!

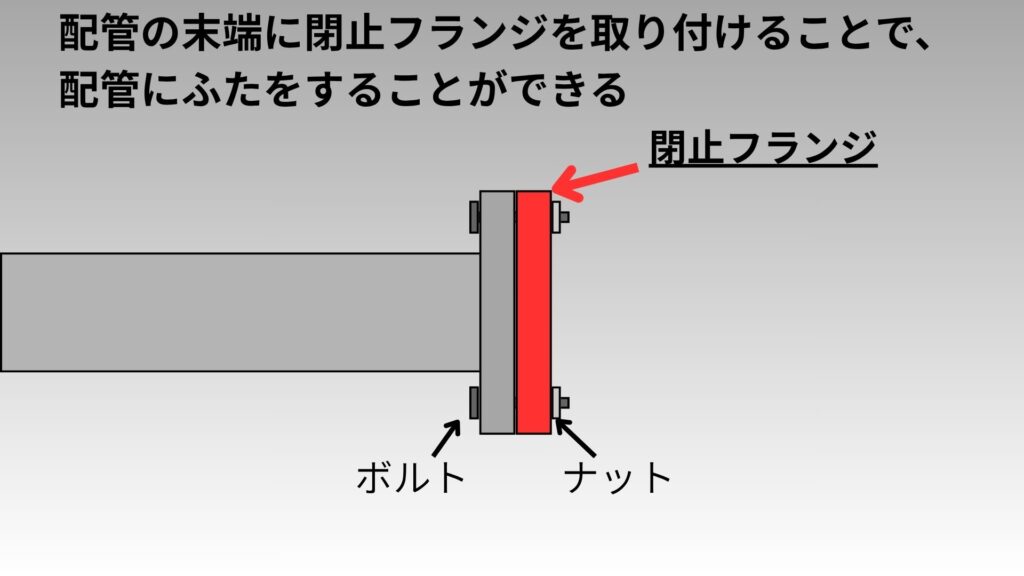

閉止フランジ

- 図のように、中央の穴が開いていないフランジ

- パイプは取り付けず、接続相手のフランジにボルトナットで固定して使用する

- 配管の末端に閉止フランジを取り付けることで、配管にふたをすることができる

現場では、「めくらフランジ」と言ったりもします

※座面形状の種類(必要な方のみ対象)

この部分は、皆さんが必ずしも知っておくべき知識というわけではないため、業務を進めるうえで必要そうだと思う方のみ確認してもらう、という形で大丈夫です!

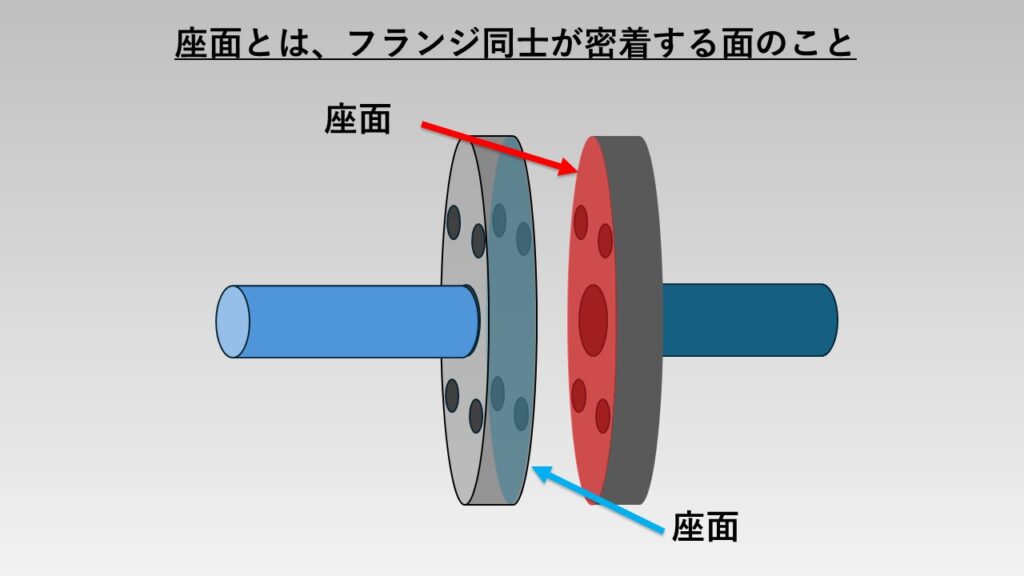

フランジには、上で紹介した「種類」のほかに「座面形状の種類」も存在します。

座面とは、下の図のようにフランジが密着する面のことです。

座面形状にもいくつか種類がありますが、大まかに以下の2種類があると覚えておけばOKです!

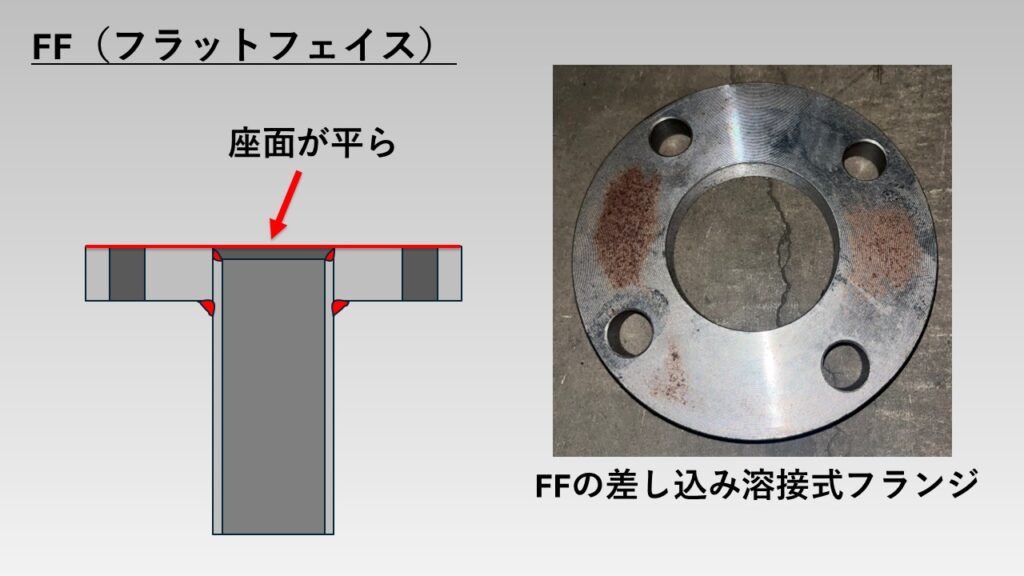

FF(フラットフェイス)

- 図のように座面(Face:フェイス)が平ら(Flat:フラット)な形状

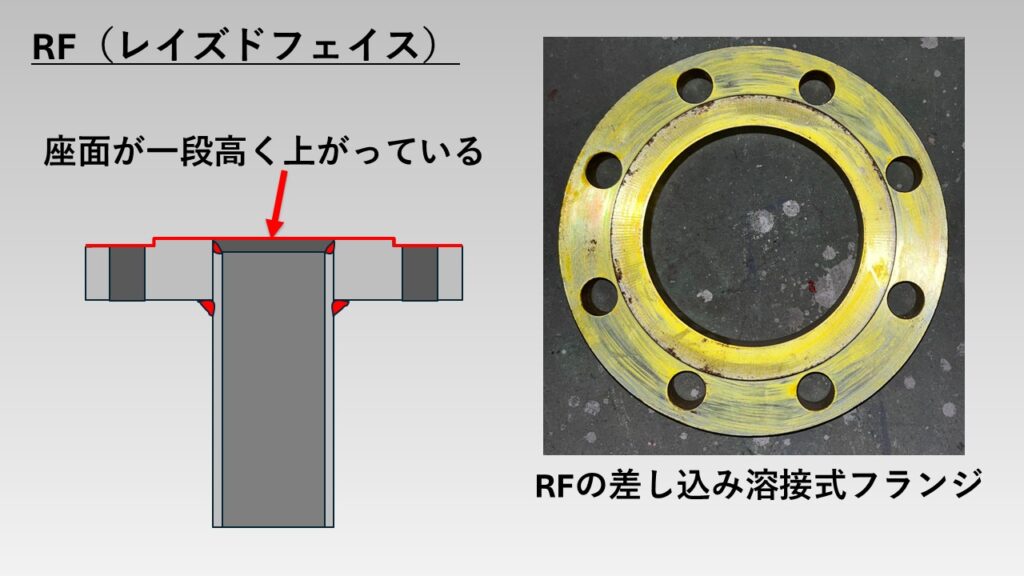

RF(レイズドフェイス)

- 図のようにボルト穴の内側の座面(Face:フェイス)が一段高く上がっている(Raised:レイズド)形状

- 高く上がった面でガスケットを挟むため、FFより高い圧力で挟み込むことができ、漏れにくい。

フランジを決める3つの要素②:呼び径

続いて、3つの要素の2つ目である、「呼び径」について解説していきます!

が、その前に皆さんは「呼び径」を覚えていますでしょうか?

おさらいもかねて、呼び径について以下に少しまとめます。

- 「呼び径」は、「6A, 8A, 10A, 15A, 20A, 25A, ~」というように、パイプの太さを表す名前のようなもの

- 「呼び径」の数字が大きいほどパイプは太くなる

- 例えば、15Aのパイプより20Aのパイプの方が太い

上記の内容がよく分からなかったり、「そもそも呼び径って何?」という方は、『必須知識』配管パイプの材質とサイズ(規格)をわかりやすく解説!で、呼び径について詳しく解説しておりますので、ご確認ください。

「呼び径」は配管を理解するうえで必須の知識になりますので、必ず理解しておきましょう!

「呼び径」について、おさらいできたところで、フランジの話に戻ります。

「いいから早く、なぜ呼び径がフランジを決める要素なのか教えろー!」という皆さんの心の声が聞こえてきそうなので、結論ファーストで行きます。

「呼び径」がフランジを決める要素である理由は以下の通りです。

フランジのサイズもパイプと同様に「呼び径」でサイズ展開されているから

どういうことか?具体的に解説していきます!

上の方で解説しましたが、フランジはパイプに取り付けて使用します。

そのため、フランジはパイプの太さ(=呼び径)に合わせてサイズ展開がされています。

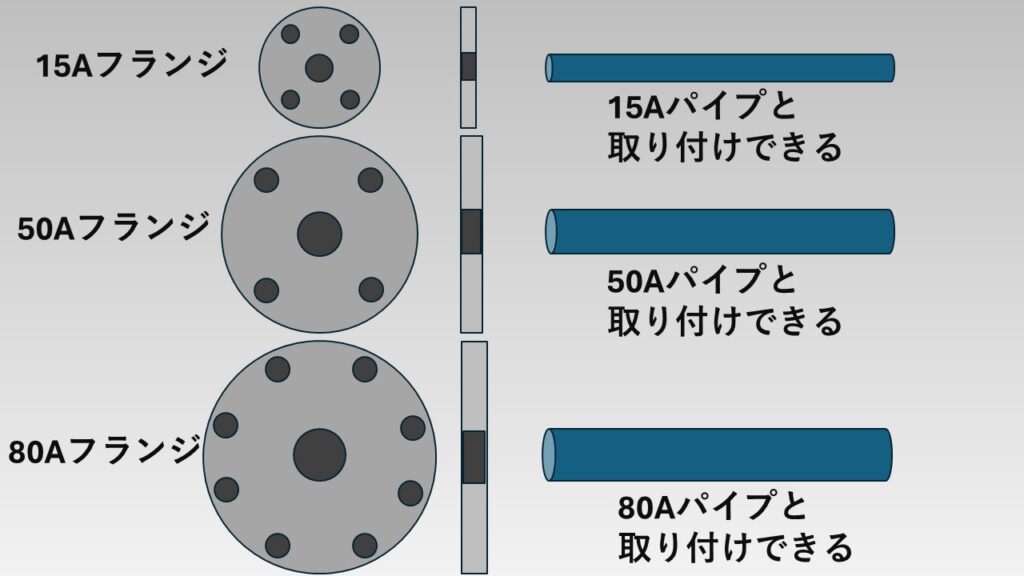

例えば、「15Aのフランジ」や「50Aのフランジ」、「80Aのフランジ」といった感じです。

そして、「15Aのフランジ」は15Aのパイプを取り付けることができ、「50Aのフランジ」は50Aのパイプを取り付けることができ、「80Aのフランジ」には、80Aのパイプを取り付けることができます。

ちなみに、フランジの呼び径が大きくなればなるほど、フランジのサイズが大きくなるだけでなく、ボルト穴の数も増えていくことを覚えておきましょう!

まとめると、

フランジが成り立つ3つの要素の1つとして「呼び径」を決めることで、フランジのサイズが決まる

ということです。

フランジを決める3つの要素③:呼び圧力

フランジのサイズ=呼び径ということが分かったところで、続いて、3つの要素の3つ目である、「呼び圧力」について解説していきます。

さっそくですが、「呼び圧力」を簡単に表すと、以下になります。

- 「呼び圧力」とは、フランジがどのくらいの圧力に耐えられるかを表す等級やクラスのこと

- この等級やクラス分けはJIS規格やアメリカの規格など、各規格でそれぞれ定められている

「なんだか、よくわからない」という方が多いと思いますので、

皆さんが今後、最も接する機会が多いと思われるJIS規格の「呼び圧力」を例に説明していきます!

JIS規格では、呼び圧力を「~K」と表します。

具体的には、5K、10K 、16K、20K、30Kというような感じです。

(ちなみに、上記の数字は配管の「呼び径」のように覚える必要はありません。)

そして、皆さんは以下の内容を覚えておくようにしましょう!

「~K」の数字が大きくなればなるほど、フランジが大きく、分厚くなり、高い圧力に耐えられるようになる。

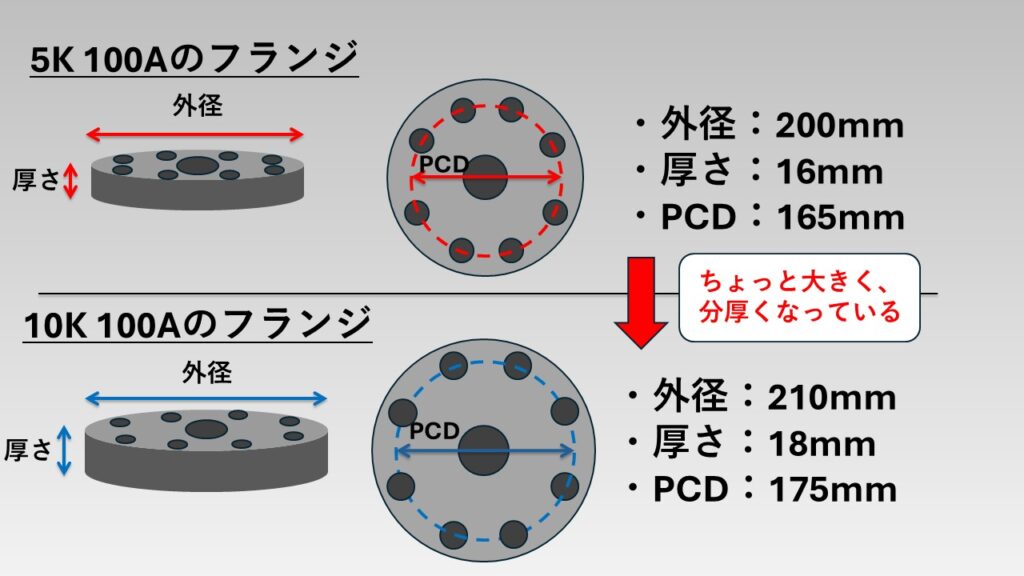

例えば、「5kで100Aのフランジ」と「10Kで100Aのフランジ」では、どちらも100Aなので100Aのパイプを取り付けることは可能ですが、下図のような違いあります。

- 10Kフランジの方が外径が10mm大きい

- 10Kフランジの方が厚さが2mm大きい

- ボルト穴中心径(PCD)が10mm大きい

※PCDはボルト穴の位置を示す寸法

つまり、同じ呼び径であっても5Kフランジよりも10Kフランジの方が、高い圧力に耐えられ、フランジも大きく、ごついということです。

まとめると、

フランジを決める3つの要素の一つとして「呼び圧力」を決めることで、フランジの耐圧の等級が決まるということ

でした。

また、上述のようにこの「呼び圧力」は規格ごとに定められてるため、JISでは「5K」や「10K」でしたが、アメリカの規格では「Class150」や「Class300」というよう等級が定められています。

ここでは、JIS以外の規格の呼び圧力について触れませんが、「呼び圧力」の概念自体はどの規格でも一緒なので、業務で必要そうな方は「JPI規格 フランジ」や「ASME規格 フランジ」と調べてみてください。

補足:接続する2つのフランジの条件

フランジの使用方法でも説明しましたが、フランジは2つのフランジをボルトナットで固定することで、配管を接続することができました。

しかし、その接続する2つのフランジはどんなものでもいいわけではありません。

接続できる2つのフランジの条件は以下の通りです。

「呼び径」、「呼び圧力」が同じであること。

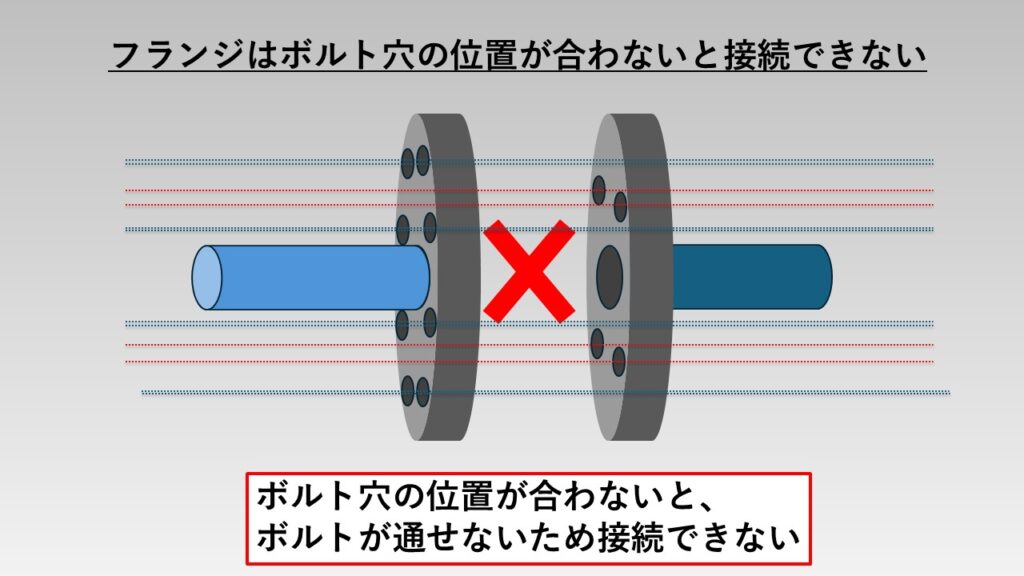

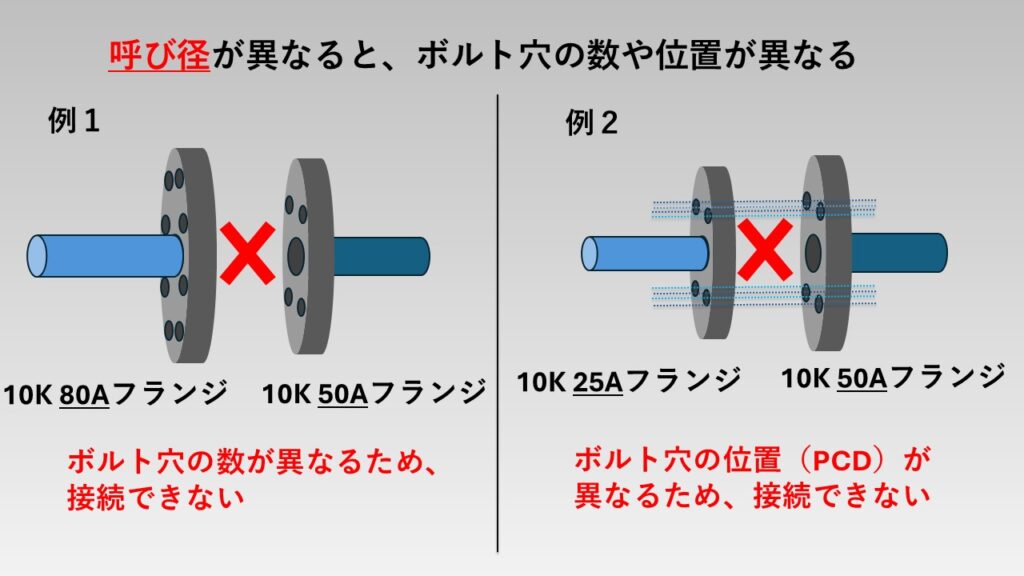

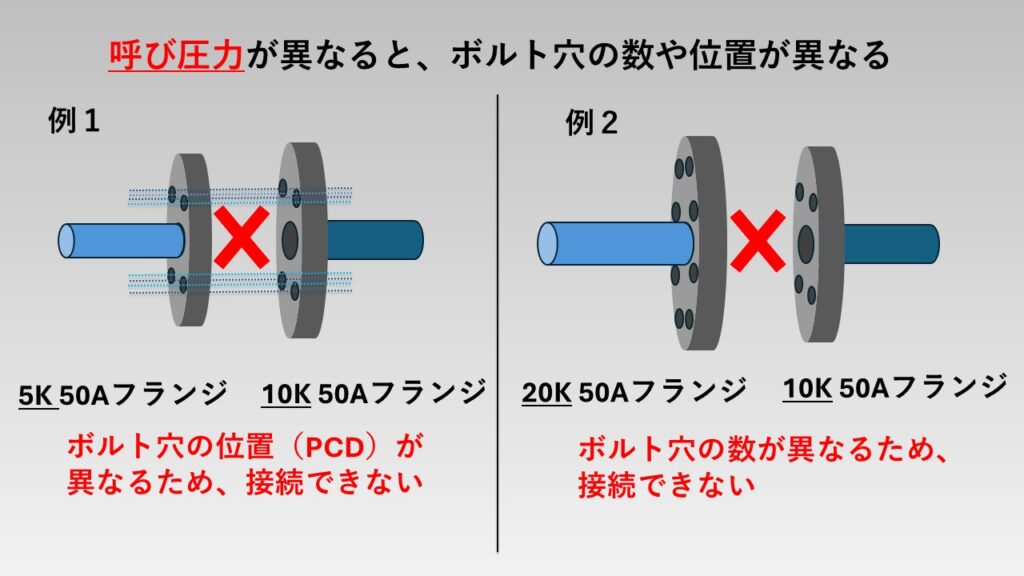

そもそも、フランジはボルト穴の位置や数が同じでないと、物理的に接続することができません。

では、どんな時にボルト穴の位置や数が異なってくるのでしょうか?

まず、「呼び径」が異なるとフランジのボルトの穴の位置や数が異なってくるため、接続できません。

また、「呼び径」が同じフランジでも「呼び圧力」が異なると、やはりフランジのボルトの穴の位置や数が異なってくるため、接続できません。

そのため、「呼び径」と「呼び圧力」がそろったフランジでないと、接続することができないのです。

まとめ

今回は、フランジの種類や規格についてわかるよう、フランジを決める3つの要素である「種類」「呼び径」「呼び圧力」について解説しました。

フランジは以下3つの要素で成り立っており、それぞれの要素を選定することで、フランジを特定することができる

〇種類

- 差し込み溶接式フランジ

- 突き合わせ溶接式フランジ

- ねじ込み式フランジ

- 閉止フランジ

〇呼び径

- フランジは呼び径でサイズ展開されている

- 同じ呼び径のパイプに取り付けることができる

- 「25Aのフランジ」「100Aのフランジ」など

〇呼び圧力

- フランジの耐圧の等級を示す

- 耐圧の等級が上がると、フランジは同じ呼び径であってもより大きく、分厚くなり、大きい圧力に耐えられる構造になる

- 「5Kのフランジ」「10Kのフランジ」など

具体例:

「差し込み溶接式(種類)で、JIS 10k(呼び圧力)、50A(呼び径)のフランジ」

補足:

接続する2つのフランジは同じ「呼び径」「呼び圧力」でないと接続できない

→フランジのボルトの穴の位置や数が合わないため

フランジの種類として上記の4種類を、フランジの規格として「呼び径」と「呼び圧力」についてを理解しておくことで、フランジが具体的にどんな部品か分かるだけでなく、技術者との会話にも困らないレベルの継手に関する基礎知識が身についているはずです!

ただし、あくまで会話についていけるレベルの基礎知識であり、フランジはまだまだ奥が深い部品です。皆さんにはぜひ、今回の内容にとどまらず、業務を通して継手を実際に見て、触れて、どんどん理解を深めていっていただきたいです!

また、今後はバルブ、計装機器といった重要な配管部品や配管施工についても解説していきますので、ぜひ一緒学んでいきましょう!

コメント