こんにちは!皆さんは現在こういう状態ではないでしょうか?

配管のパイプって、実際どんな種類のパイプが使われているのかわからない、、、

パイプってこういうもの!と言えるほど、具体的にイメージできていない、、、

配管のパイプは流体の「通り道」となる部分で、配管の構成部品の中で最も基本となる部品です。

最も基本だからこそ、パイプが具体的にどんな部品なのかを理解することは、継手・フランジ・バルブといった他の配管構成部品を理解する上でも必須となります。

そのため本記事では、パイプが具体的にどんな部品なのかを理解できるよう、パイプを形づくる2つの要素「材質」と「サイズ(規格)」を分かりやすく解説します。

この記事で分かること

パイプの材質とサイズ(規格)について理解できる。

そして、

パイプとはどんな部品であるのかが具体的にイメージできるようになる。

その結果、

継手やフランジ、バルブといったそのほかの構成部品への理解が深まる。

(特にパイプのサイズ(規格)を理解することは配管を理解する上で必須!)

文系出身で現在プラントエンジニアリング業界に従事する武将が、自身の経験を踏まえてわかりやすく解説しますので、ぜひ一緒に学んでいきましょう!!

(配管について知識ゼロという方は、最初に『必須知識』全く知らない人向け!配管の全体像を知るための基礎知識をご覧ください!)

パイプを形づくる2つの要素

パイプは、「材質」と「サイズ(規格)」という2つの要素の組み合わせで形づくられています。

つまり、パイプを指定するときは「材質がSTPGで、サイズが25A、Sch40、6m のパイプ」というように伝えます。

「うん、どゆこと?なんかの暗号ですか??」と思いますよね笑

ご安心ください、これから「材質」と「サイズ(規格)」を詳しく解説します!

最低限知っておきたいパイプの「材質」

まずは、パイプの「材質」から解説していきます。

パイプの材質は、非常にたくさんの種類があります。設計者は、たくさんある材質の中から、「何を流すか」と「どんな環境か」を考慮して、最適な材質を選んでいます。

では、(設計者などの技術者ではない)皆さんが材質をすべて覚える必要があるかというと、そうではありません。

たくさんある材質の中でも、頻繁に使用される材質は限られているので、皆さんは以下で紹介する代表的な3つの材質を最低限覚えておきましょう!!

SGP(配管用炭素鋼鋼管)

- 安価で加工しやすく、主に空気・水・蒸気・ガスなどの配管に使用。

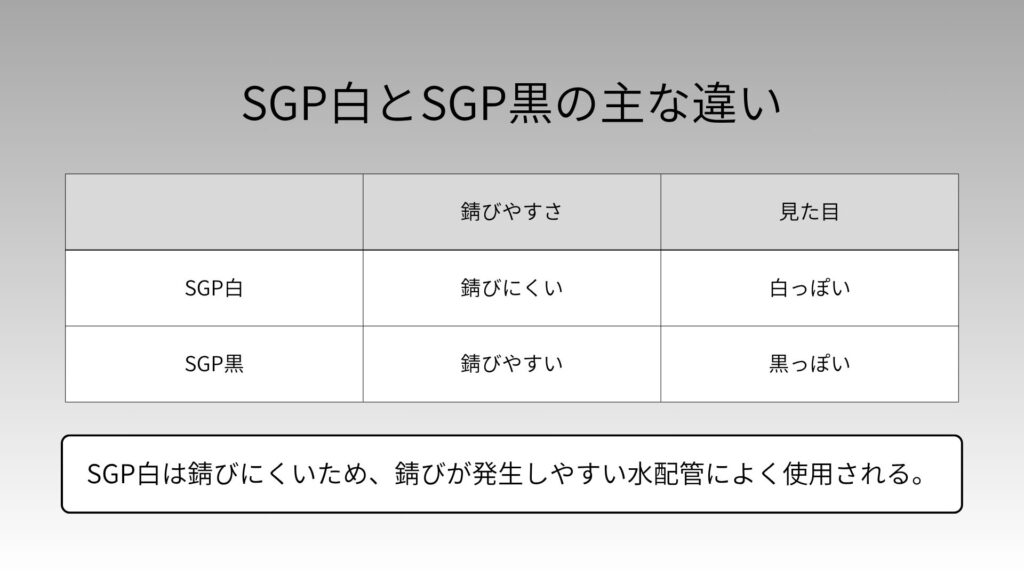

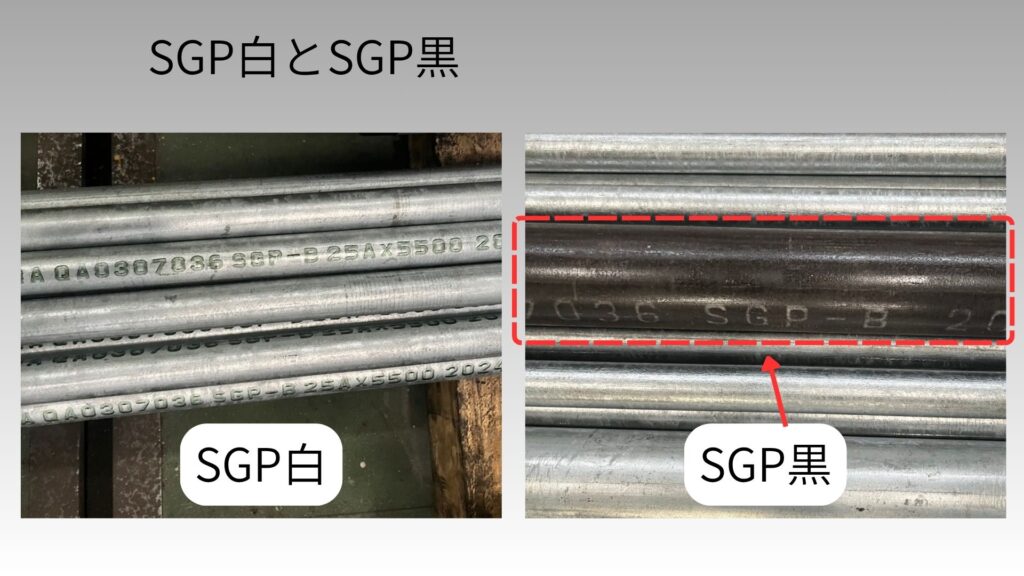

←プラントで最も使用される材質で、パイプの材質といえばこれ! - SGPには、表面がメッキ処理された「SGP白」と、メッキ処理されていない「SGP黒」がある。2つには以下の違いがある。

パイプの材質としてSGPを伝えるときは、「白」か「黒」を忘れずに伝えましょう。

STPG(圧力配管用炭素鋼鋼管)

- SGPよりも高温・高圧に耐えられる材質。高温・高圧になる蒸気や油の配管で主に使用される。

- ただし、SGPより高価。

- STPGの中には以下の種類がある。

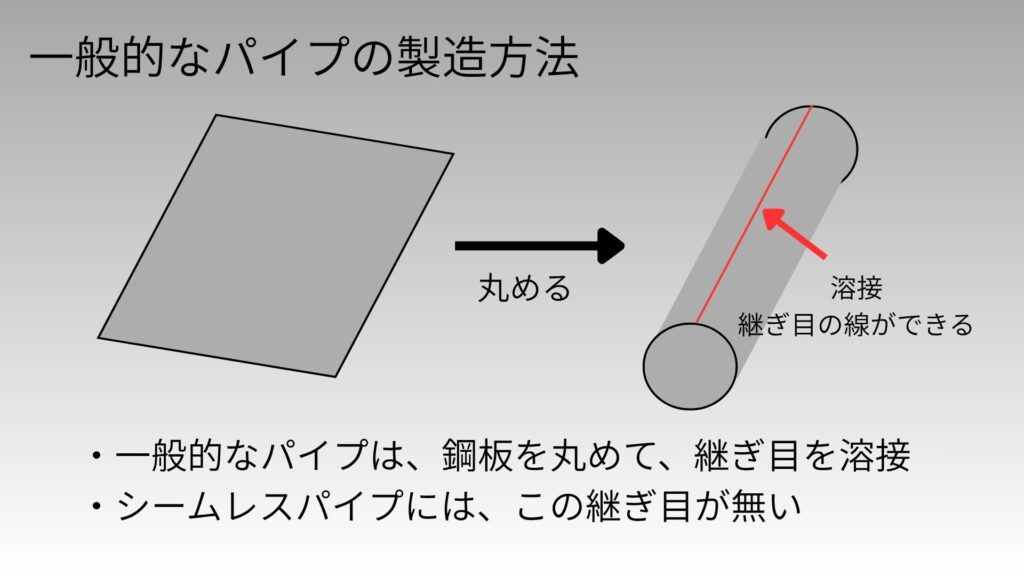

・一般的なタイプ(溶接の継ぎ目がある)のSTPG・・・高温・高圧に耐えられる

・「シームレス」タイプ(溶接の継ぎ目が無い)のSTPG・・・より高温・高圧に耐えられる

↓一般的なパイプの製造方法

(「鋼板って何?」と思われた方は、『必須知識』知っておくべき鋼材の種類・呼び方&規格品と非規格品の違いを解説!をご覧ください!)

SUS(ステンレス鋼管)

- SUS(サスやステンと呼ばれることが多いです)は、「ステンレス」のパイプで、錆びに強いのが最大の特徴。

- SGP白よりも圧倒的にSUSの方が錆びに強いため、水や食品用の配管や錆びが発生しやすい海の近くの配管に使用されることが多い。

- ただし、SGPやSTPGより高価。

- 見た目は銀色で光沢がある。

錆びにくさの比較(筆者の感覚)

SGP黒<SGP白<<<<<<<<<<<<<<<<SUS

最低限知っておきたいパイプの「サイズ(規格)」

つづいて、パイプのサイズについて解説していきます。この内容は、継手・フランジ、バルブといった他の配管構成部品を理解する上でも、必須の知識になるので、しっかり覚えておきましょう!

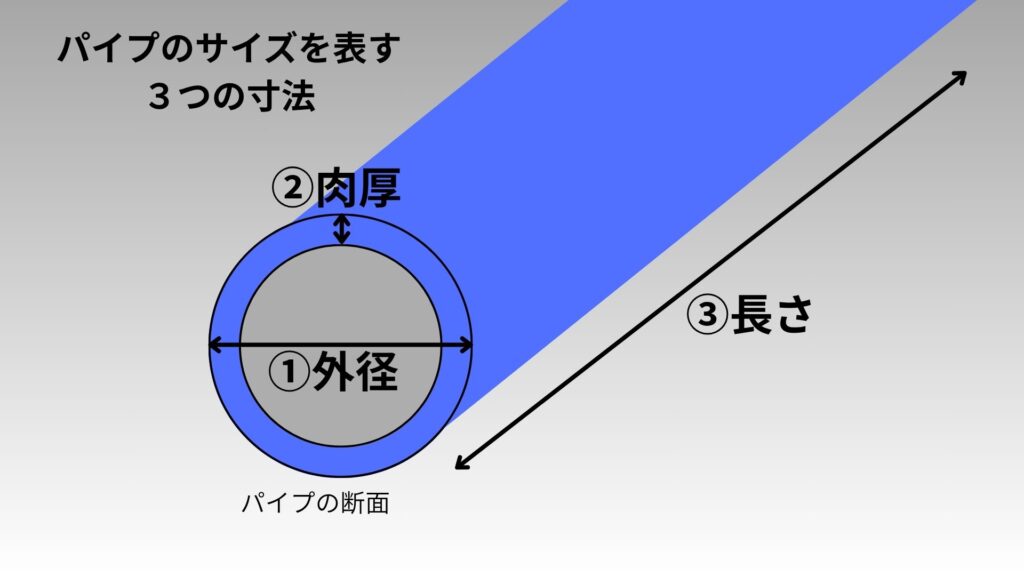

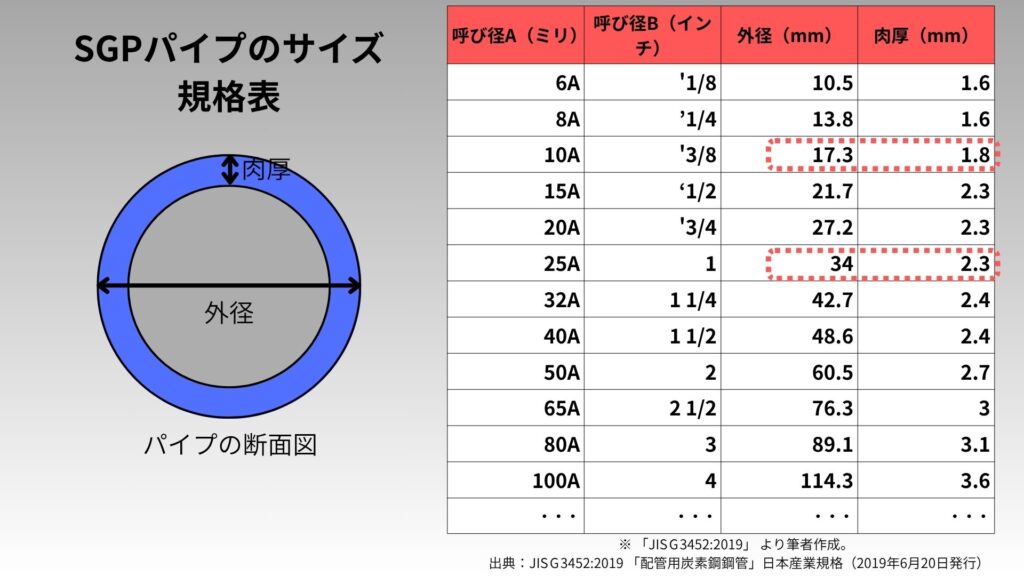

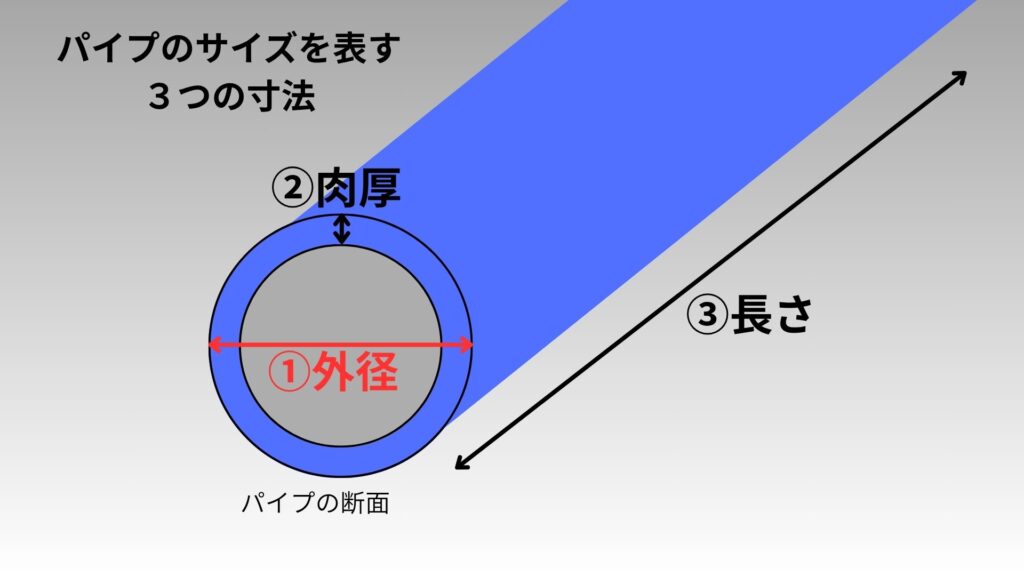

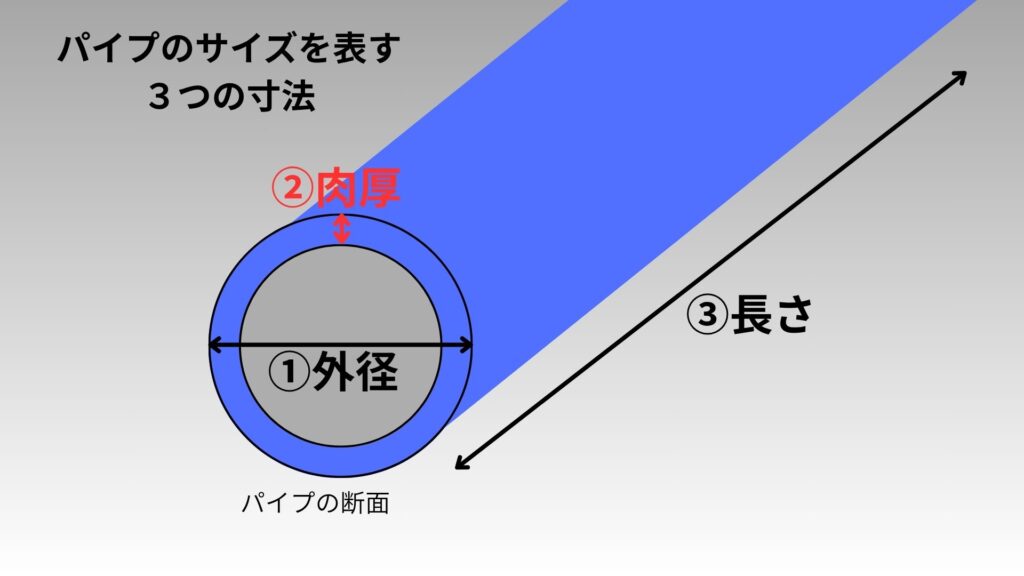

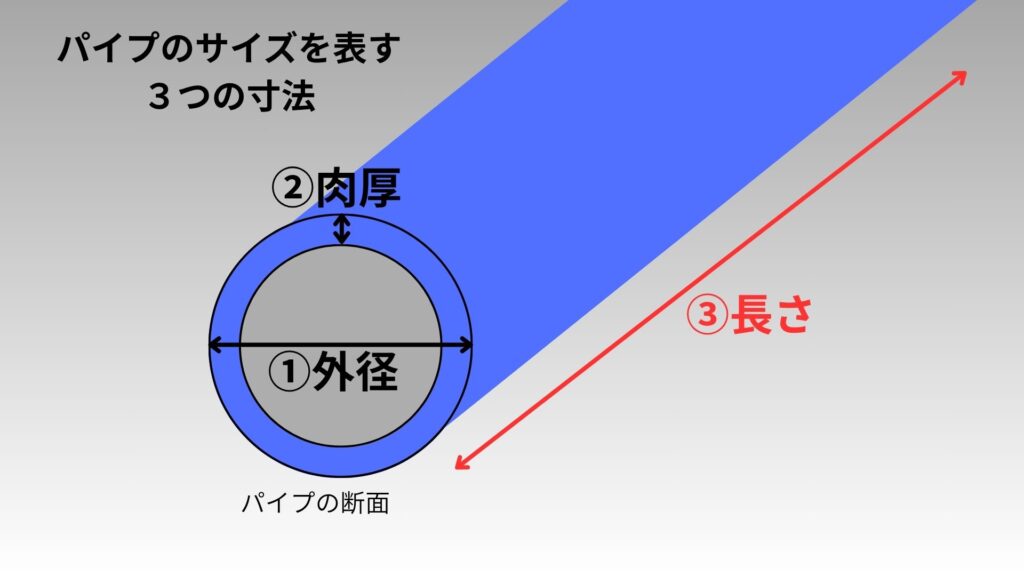

パイプのサイズは下図のように、①外径、②肉厚、③長さという3つの寸法で表され、それらはJISなどの規格で定められています。

ただ、「規格で定められている」と言っても、具体的にどういう意味かよく分かりませんよね。

なので、3つの寸法をそれぞれ解説する前に、規格について簡単に説明しておきます。

パイプのサイズは規格で決まっている

以下が規格についての簡単な説明になります。

規格とは

規格とは、製品やサービスの品質・サイズ・性能などを統一するための共通ルール

規格の目的

この共通ルールが守られることで、誰が作っても、誰が使っても、安全性や互換性が確保され、効率的な製造や取引が可能になる

そして、パイプのサイズもJIS(日本産業規格)などの規格で決まっています。

一例として、SGPパイプのサイズの規格表を下に載せます。

(表の中に「呼び径」が出てきますが、後ほど説明するので一旦スルーでお願いします。)

この表で皆さんに伝えたい内容は2点です。

- SGPパイプのサイズは表のように規格で決まっており、表に無いサイズのSGPパイプは世の中に存在しない。(表にあるサイズのパイプを加工して、無理やり製作することは可能)

【具体例】

「外径17.3mm、肉厚1.8mm」のSGPパイプは世の中にあるけど、「外径18.3mm、肉厚1.8mm」や「外径17.3mm、肉厚2mm」のSGPパイプは世の中に無いということ。 - 同じ規格のSGPパイプならどこのメーカーで買っても、同じサイズのSGPパイプが手に入る。

【具体例】

「SGPの外径34mmのパイプ」はA社で買っても、B社で買っても、必ず肉厚は2.3mmになっている、ということ。

これは、SGPパイプに限った話ではなく、その他のパイプにも規格が存在し、それぞれサイズが決められています。

「構造用鋼管」と「配管用鋼管」について

パイプには、「構造用鋼管」と「配管用鋼管」があり、用途が異なるため、それぞれ規格も異なります。つまり、材質もサイズの表し方も違うため、両者は区別して考える必要があります。

皆さんに分かっておいていただきたいのは、

本記事の内容はすべて「配管用鋼管」についての内容であるということです。

ここでは、両者の違いを簡単に説明しておきます。

「構造用鋼管」

用途:支柱やフレームとして使用される

→パイプの中に流体が流れることを考慮していないため、原則配管には使えない

「配管用鋼管」(←本記事で説明しているパイプ)

用途:流体が通る道として配管部品として使用される

→「配管用鋼管」を構造用として使用することはある。

(もちろん設計者が強度を計算し、問題ないことを確認の上、使用する)

「構造用鋼管」については、『必須知識』知っておくべき鋼材の種類・呼び方&規格品と非規格品の違いを解説!でも解説していますので、ご覧ください

①外径(呼び径)

では、規格についてなんとなく分かったところで、ここからはパイプのサイズを表す3つの寸法の話に入っていきます。1つ目は①外径です。

外径は、パイプの断面の最も外側の直径の部分を指します。

「そんなことは知っている!」と思って飛ばし読みしようとしてる方、、、下のPOINT赤枠の内容が継手・フランジ、バルブといった他の配管構成部品を理解する上で、必須知識となる部分ですので、是非とも飛ばさずにお願いします!

- 配管の世界では、パイプの外径をそのまま「〇mm」では表さず、「呼び径」という配管の太さを表す「名前」で表現する。

- 「呼び径」は「呼び径A:〇A」と「呼び径B:△B」の2種類があり、両者は対応している。

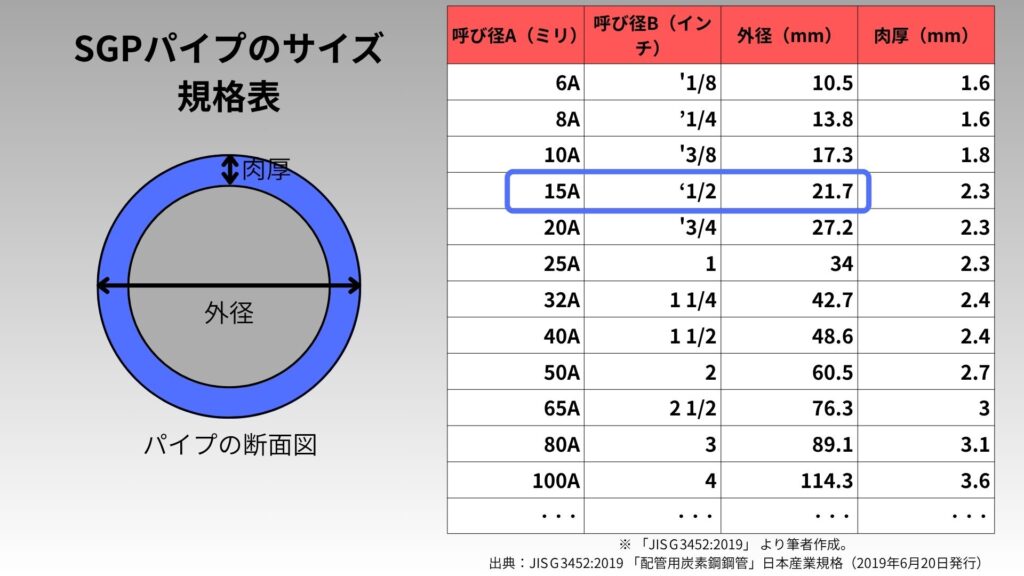

よくわからないと思うので、再びSGPパイプの規格表を見てどういうことか説明していきます。

たとえば、外径21.7mmのSGPパイプは規格表を見ると「呼び径A」が「15A」、「呼び径B」が「1/2」となっていると思います。

これは、「外径21.7mm」=「15A」=「1/2B」であることを表しています。

つまり、「外径21.7mmのSGPパイプ」は、「15AのSGPパイプ」と言ったり、「1/2BのSGPパイプ」と言うことができます。

そして通常、パイプの外径(=太さ)を伝えるときは「15A」や「1/2B」といった「呼び径」を使います。

なぜ「呼び径」を使うのかというと、毎回「外径〇mm」と細かく表記するのは手間であることと、継手・フランジ・バルブといった他の配管部品も「15A用」や「1/2B用」といった呼び径でサイズが統一されているからです。呼び径は、配管の太さを示す共通言語として機能しており、設計や施工をスムーズに進めるために欠かせないものです。

💡 業務上でのおすすめテクニック:

「A・B対応表」を手元に置いておくとすぐ確認できて便利!

皆さんの業務の中でも、「呼び径」が頻繁に出てくると思います。多忙な業務の中で「8Aって何Bだったけ?」や、「1 1/2Bって何Aだったっけ?」をいちいちネットで調べていては、時間が足りなくなります。呼び径Aと呼び径Bの対応を全て頭で暗記できているに越したことはありませんが、やはり最初は難しいと思います。

そこで、私も実践していたおすすめの方法としては、ネットで「配管 呼び径 表」などと検索して出てくる、A・Bの対応表を一枚プリントアウトして、デスクのすぐ見える位置に貼っておくと、ぱっと確認できて便利です!

②肉厚(Sch)

つづいて、2つ目の②肉厚についてです。

肉厚とはパイプの厚みの部分を指します。

そして、パイプの肉厚は「Sch(スケジュール)」を使って表します。

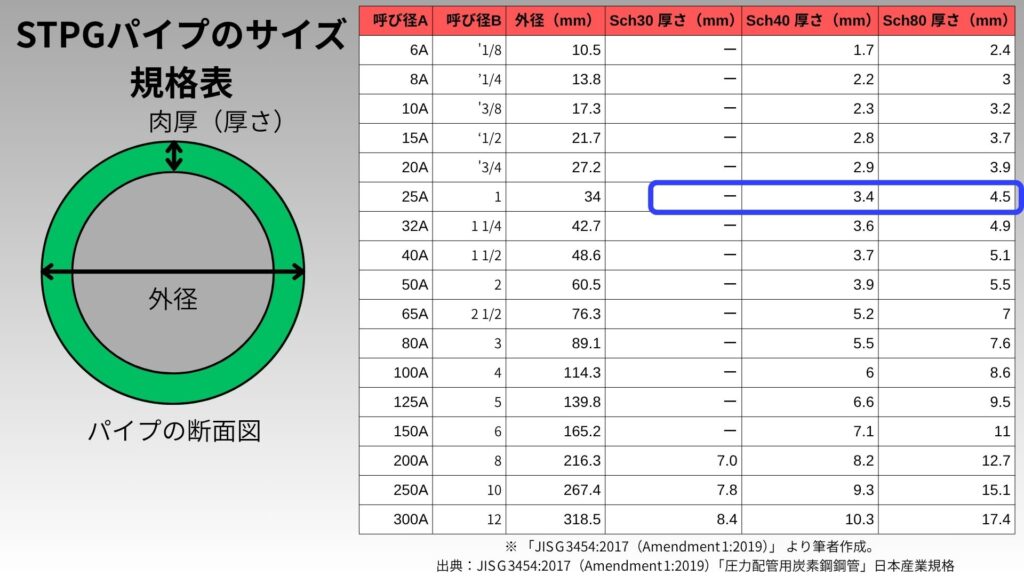

「Sch(スケジュール)」という謎の言葉が出てきましたね。どういうことか理解できるよう、ここからはSTPGパイプの規格表を見ながら説明していきます!!

表を見ると「Sch30」や「Sch40」、「Sch80」という文字があると思います。これがパイプの肉厚を表しています。

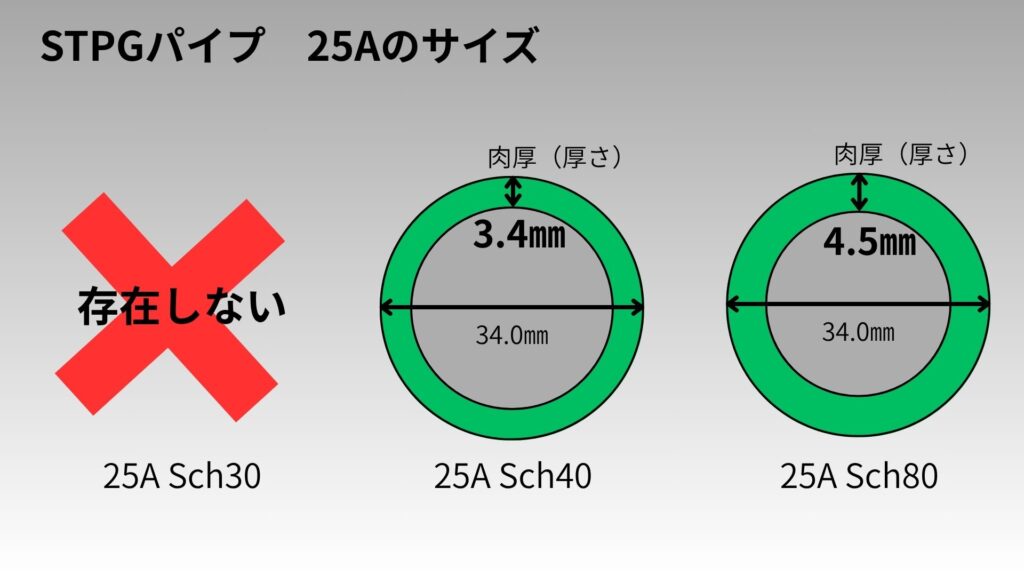

例えば25Aのパイプを見ると、以下のようになっていることが分かると思います。

- Sch30・・・無し

- Sch40・・・3.4mm

- Sch80・・・4.5mm

これはつまり、

- 25A Sch30のSTPGパイプは存在しない

- 25A Sch40のSTPGパイプの肉厚は3.4mm

- 25A Sch80のSTPGパイプの肉厚は4.5mm

であるということを表しています。

要するに、

- 同じ外径(呼び径)のパイプであっても、Schの番号によって肉厚の大きさが変わるということ

- Schの番号が大きいほど肉厚が大きくなり、強度が増して、高い圧力にも耐えられるということ。

皆さんは、パイプの肉厚とSchについては上記2点の内容さえ覚えておけばOKです!

ちなみに、上の規格表ではSch30、Sch40、Sch80のみ抜粋して記載していますが、他にもSch10やSch100、Sch160などが存在します。

ただし、呼び径A・BのようにSchの番号を細かく覚える必要はありません。そのつどネットで検索をしてSchの番号や肉厚の寸法を確認すればOKです。

ここで一つだけ例外があります。

SGPのみ規格にSchが存在せず、各外径(呼び径)に対して肉厚は1種類しかありません。SGPの規格表にSchの表記が無いのはそのためです。

③長さ(定尺)

続いて三つ目の③長さについてです。

パイプは定尺(ていじゃく)という決まった長さで流通しています。

定尺のサイズはだいたい4mや5.5mや6m等ありますが、販売店によってまちまちなので、定尺のサイズをいちいち覚えておく必要はありません。知りたい場合は、そのつど販売店に確認すればOKです。

配管を施工する業者は販売店から定尺のパイプを買い、それを現場や工場で好きな長さに切って配管を施工していきます。

※販売店によっては、定尺をさらに希望のサイズにカットしてくれるところもあります。

まとめ 〜パイプを理解することは配管理解の第一歩〜

今回は、配管のパイプが具体的にどんな部品か理解できるよう、パイプを形づくる2つの要素「材質」と「サイズ(規格)」を解説しました。

✔ 本記事の振り返りポイント

〇パイプは「材質」×「サイズ」で形づくられている

〇パイプの材質

- SGP(白or黒):

安価で加工しやすく、プラントで最も使用される材質。白がメッキあり、黒がメッキ無し。 - STPG:

SGPよりも高温・高圧に耐えられる材質。ただし、SGPより高価。より高温・高圧に耐えられる溶接の継ぎ目が無い「シームレス」タイプが存在する。 - SUS:

「ステンレス」のパイプで、錆びに強いのが最大の特徴。SGPやSTPGよりも高価。

〇パイプのサイズ(規格)

- パイプのサイズは①外径、②肉厚、③長さという3つの寸法で表され、それらはJISなどの規格で定められている

- ①外径

・配管の世界では、パイプの外径をそのまま「〇mm」では表さず、「呼び径」という配管の太さを表す「名前」で表現する。

・「呼び径」は「呼び径A:〇A」と「呼び径B:△B」の2種類があり、両者は対応している。 - ②肉厚

・同じ外径(呼び径)のパイプであっても、Schの番号によって肉厚の大きさが変わる。

・Schの番号が大きいほど肉厚が大きくなり、強度が増して、高い圧力にも耐えられる。

・SGPのみ規格にSchが存在せず、各外径(呼び径)に対して肉厚は1種類しかない。 - ③長さ

・パイプは定尺(ていじゃく)という決まった長さで流通している。

・定尺の長さは販売店によってまちまち。

・配管施工業者は定尺のパイプを購入して、現地や工場で好きな長さにカットして使用している。

今回の内容を理解しておくことで、配管で最も基本の部品であるパイプが具体的にどんな部品であるのかがイメージできるようになり、これから学んでいく継手やフランジ、バルブといった他の配管構成部品への理解が確実に深まります。

つまり、パイプを理解することは配管全体の構造を理解するための「土台」になります。

つづけて、そのほかの配管構成部品についても詳細をそれぞれ解説していきますので、今回学んだ内容を忘れないうちにどんどん配管について学んでいきましょう!

コメント