こんにちは!皆さんは現在こういう状態ではないでしょうか?

配管について全く知識が無く、「配管とは何か」という全体像がつかめていない。

配管についてどこから学んでいいかわからない。

(ちなみに私の入社当時の状態です、、、笑)

配管はプラントの超重要な構成要素であり、構造も仕組みもとても奥が深く、覚えることが多いです。だからこそ、最初に「配管とは何か」という全体像をつかんでおくことは、今後配管について学んでいく上で非常に大切なことです。

そのため、本記事では、配管の全体像が分かるよう、配管とは?・なぜプラントに配管が必要なのか?・流体の流れる仕組み・配管を構成する部品について、わかりやすく解説します。

この記事で分かること

- 配管の定義・役割・流体の流れる原理・構成部品について分かる

そして、

- 配管の全体像を押さえることができ、知識の土台ができる

その結果、

- 体系的に配管の知識を身につけることができ、社内外の技術者から信頼され、対等な議論ができるようになる

文系出身で現在プラントエンジニアリング業界に従事する武将が、自身の経験を踏まえてわかりやすく解説しますので、ぜひ一緒に学んでいきましょう!!

配管とは?(配管の定義)

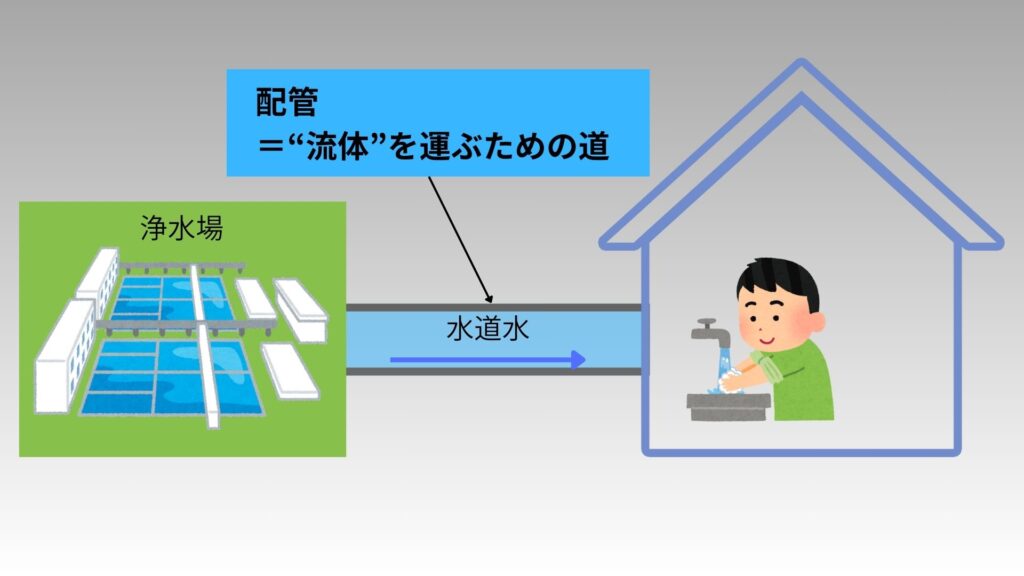

配管とは、“流体”を運ぶための道です。

なんじゃそりゃ?と思われた方、ご安心ください。分かりやすく解説します。

まず用語についてですが、“流体”とは、液体や気体のことです。

例えば、水や油は液体に当たり、空気やプロパンガスは気体に当たります。

そういった液体や気体を運ぶための道が配管になります。

身近な例で、家庭の蛇口をひねると水が出てくると思いますが、それは水道水(流体)が浄水場から配管という道を通って家庭の蛇口まで運ばれているのです。

そのため、街で配管を見かけたら何かしらの流体が流れている(運ばれている)可能性(※)が高いです。

(※)

配管は流体を通すために使用されることが基本ですが、電線を配管の中に通して、電線保護のために配管が使用される場合があります。

そのため上記の通り、「配管を見かけたら何かしらの流体が流れている」と思っても、だいたい間違いありませんが、もしかしたら電線が通っている可能性もあると覚えておきましょう。

慣れてくると配管がどこから来て、どこに繋がっているかを見れば流体か電線かは見分けることができるようになってきます!

なぜプラントに配管が必要なのか?(配管の役割)

それでは、なぜプラントには多くの配管が必要なのでしょうか?

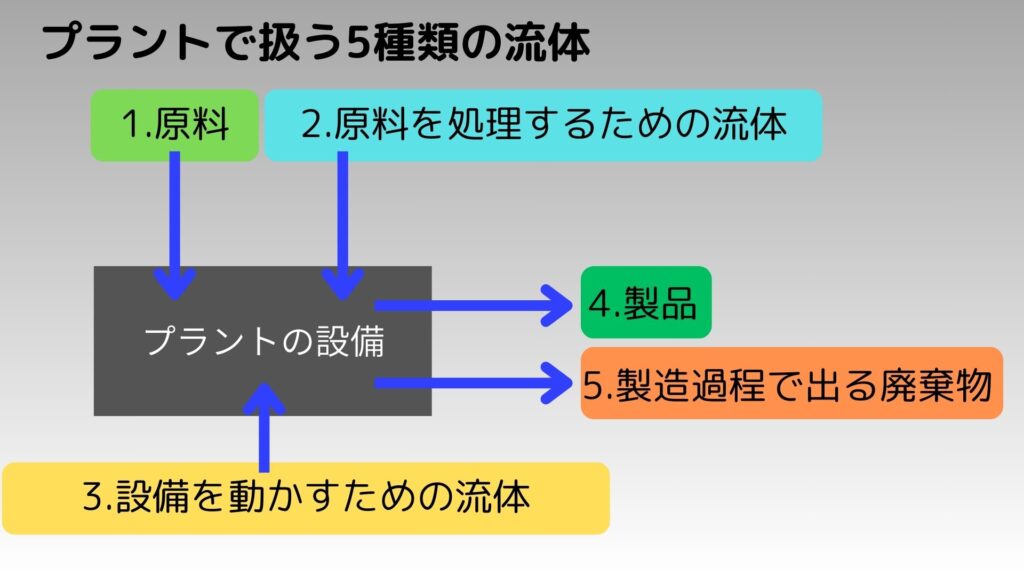

結論、プラントで存在する5種類の「流体」を運ぶために存在しています。

配管で運ばれる主な5種類の流体:

プラントで存在する流体は非常に多種多様ですが、主に以下の5種類に分類することができます。

- 原料

- 原料を処理するための流体

- 設備を動かすための流体

- 製品

- 製造過程で出る廃棄物

「?」がたくさん出てきたと思うので下の図でそれぞれ解説します。

- 原料

・製品を作るための材料。(例えば、原油や天然ガスなど)

※プラントによっては材料が固体の場合があり、その場合は配管ではなく別の方法で運ばれる(例えば、製鉄所の鉄鉱石など) - 原料を処理するための流体

・原料に化学反応を起こさせたり、洗ったりして製品に変えるために使う流体(例えば、水素、酸素、窒素、洗浄用水など) - 設備を動かすための流体

・プラントの設備の動力源や熱源になる流体。(例えば、空圧で動く機器用の圧縮空気、油圧で動く機器用の油、加熱するためのバーナーの燃料など)

・原料や製品に直接は関わらないが、プラントの設備を動かすために不可欠な流体。 - 製品

原料を処理して生成される製品。(例えば、原油を処理して生成されるガソリンなど)

※プラントによっては製品が固体の場合があり、その場合は配管ではなく別の方法で運ばれる(例えば、製鉄所の鋼材など) - 製造過程で出る廃棄物

・製品を作る過程で発生する不要な流体(例えば、排ガス、排水など)

これらの流体は、プラントが製品を製造する上で必ず存在する流体です。

そして、これらの流体をプラント内にあるたくさんの設備に供給し、また、排出されるため、非常に多くの配管が必要となるのです。

流体が配管内を移動する仕組み(流体が流れる原理)

では次に、流体が配管の中をなぜ移動するのか、その原理について説明します。

実はとてもシンプルで、重力、圧力差、ポンプなど機械的な力という3つの力によって流体は配管の中を移動しています。

流体を流すための3つの力

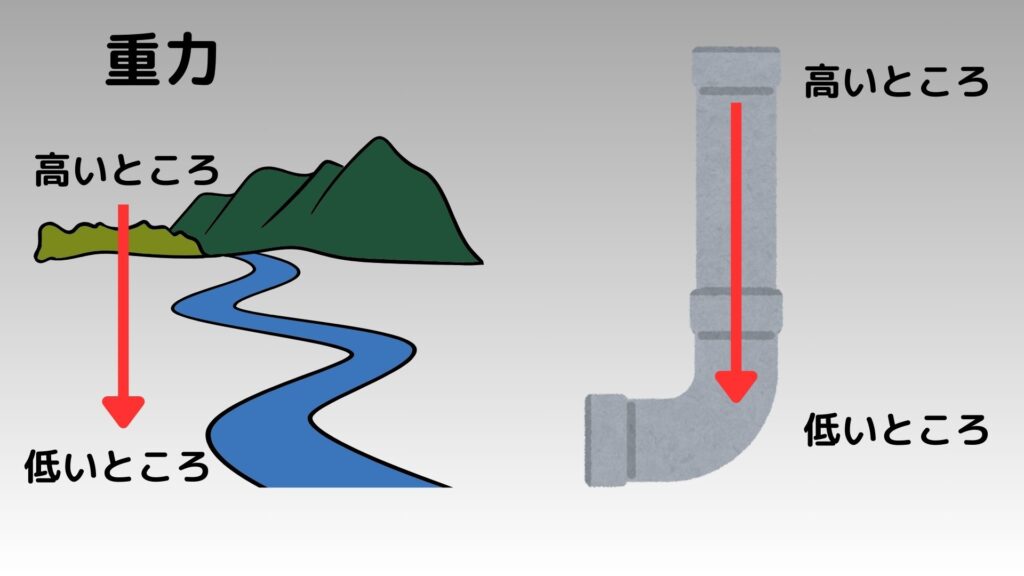

- 重力

山から海に向かって川が流れていくように、流体は重力によって高いところから低いところへ流れていきます。これは配管内も同じです。

(空気より軽い気体(水素やヘリウムなど)は、風船が空へ昇っていくように、低いところから高いところへ流れていき、重力に反してるじゃん!と思いますが、これは後述の圧力差によるものです。ただし、原理が少しややこしいので、頭の片隅においといて、スルーしてもらって大丈夫です。)

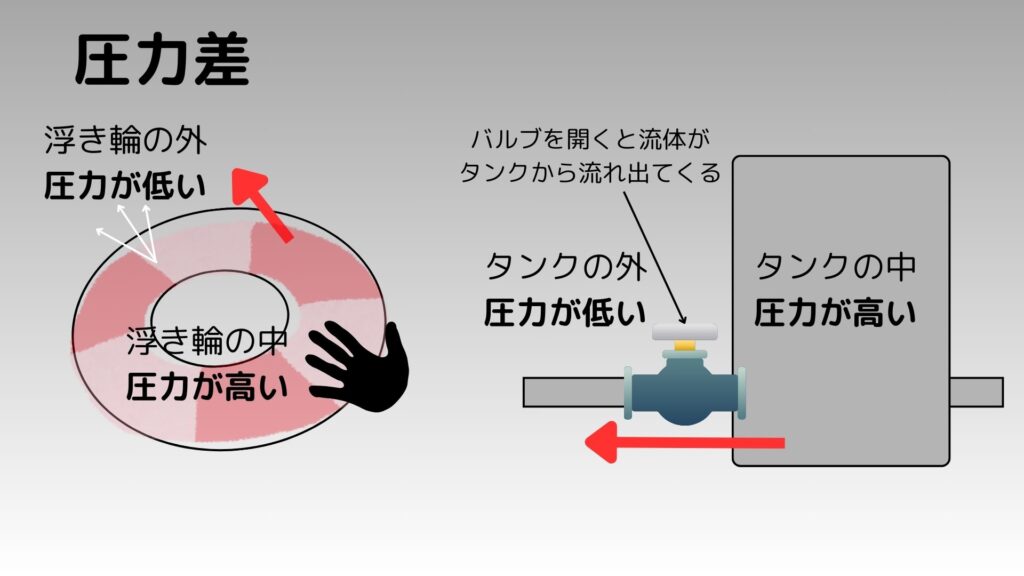

- 圧力差

流体は圧力の高いところから低いところへ流れていく性質があります。

例えば、空気の入った浮き輪を外から押すと浮き輪の穴から空気が勢いよく出てきます。これは、浮き輪を外から押すことで浮き輪の中の圧力が高くなり、中の空気が圧力の低い浮き輪の外へ移動している現象です。

配管内の流体も同様で、例えば、タンクに流体がパンパンに詰まって圧力が高い状態の時、タンクの出口のバルブを開くと勢いよくタンク内の流体が圧力の低いタンクの外へ流れ出ていきます。

(バルブとは何かについては後述の「配管を構成する部品」で説明しています。)

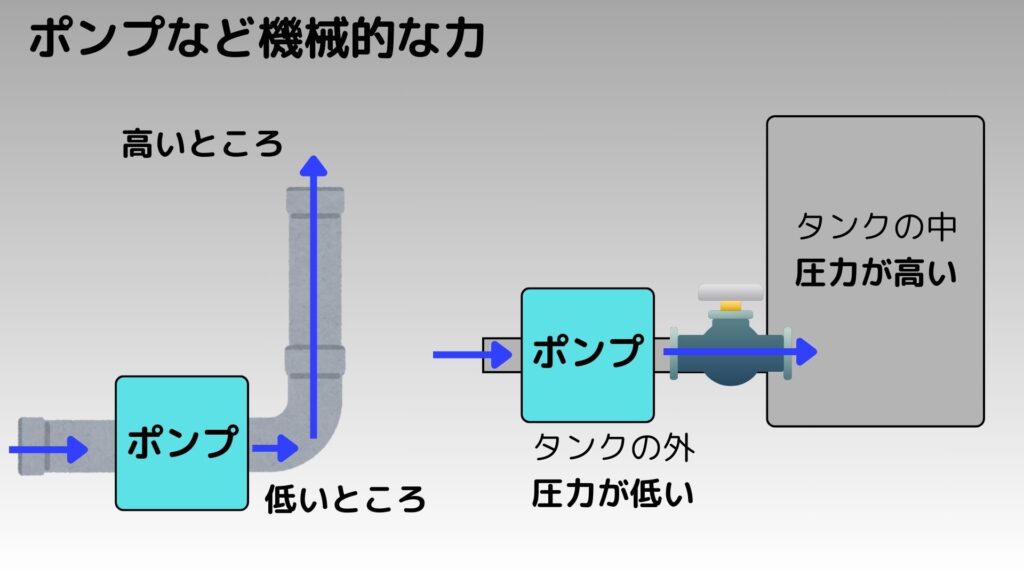

- ポンプなどの機械的な力

ポンプなどの機械で流体を強制的に動かすことで、重力や圧力差に逆らって流体を流すことができます。

例えば、高い建物の高層階に水道水を届ける際には、ポンプによって水道水を押し出して低いところから高いところへ運んでいます。また他にも、ポンプを使用することで既に圧力の高いタンク内に流体を流しこみ、さらに圧力を高めることもできます。

(もちろん、機械の性能によって限界があり、ある一定の高さまでしか運べなかったり、ある一定の圧力までしかタンク内の圧力を高められなかったりします。)

以上の3つの力を組み合わせて、配管内の流体をコントロールし、目的の場所まで運んでいます。

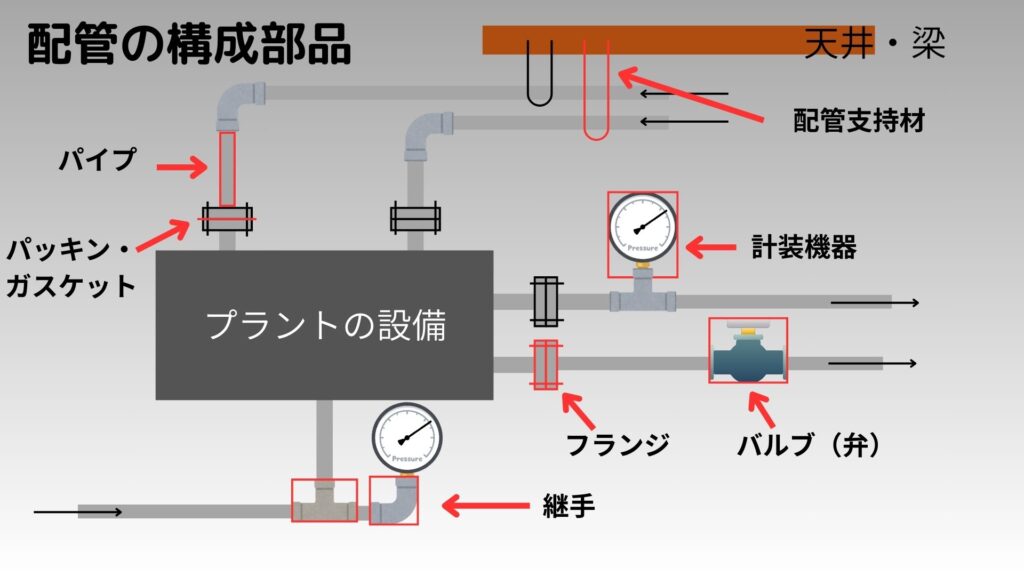

配管を構成する部品(構成部品)

ここまでで、配管の定義、プラントにおける配管の役割、流体が配管内を流れる仕組みが分かったと思います。ここからは、そんな配管がどんな部品で構成されているかを紹介していきます。

配管といっても「パイプ」だけではありません。

実際には、流体の流れを曲げたり、止めたり、制御する必要があるため、配管は主に以下の部品で構成されています!

パイプ

- 流体の「通り道」となる部分。

- 主に鋼管が使用されるが、樹脂製のパイプや、ホースが使用されることもある。

パイプについてはこちらの記事で詳細を解説していますので、ぜひご覧ください!

継手・フランジ

- 配管をつないだり、曲げたり、分岐させたりするための部品。

→配管の「関節」となる部分。 - まっすぐなパイプ1本だけでは、プラントの複雑な構造に対応することはできないため、パイプ同士をつなぎ合わせたり、配管の向きを変えたり、分岐させたりするために使用される。

- また、継手やフランジでパイプをつなぐことで、いざ配管を分解したいときに容易に取り外すことができる。

プラント以外でもパイプ1本で配管としての役割を果たすことは不可能なので、継手やフランジは必ず使用される配管部品になります。

継手やフランジについては以下の記事で詳細を解説していますので、ぜひご覧ください!

バルブ(弁)

- 流体の流れを止めたり、流体の量や圧力を調整するための部品。

→配管の「蛇口」的な役割。 - 家庭の水道に蛇口が無いと水が出っぱなしになって困るように、プラントも配管内の流体が流れっぱなしになると製品の製造に支障が出るため、流体の流れを止めたり、量や圧力を調整するために使用される。

- ちなみに、家庭の蛇口もバルブの一種。

バルブ(弁)についてはこちらの記事で詳細を解説していますので、ぜひご覧ください!

ガスケット・パッキン

- 配管から流体が漏れないようにするための部品。

- 配管で漏れが起こりやすい場所は、隙間のできやすい配管の接続部(フランジや継手の箇所)や可動部(バルブの箇所)であり、ガスケットやパッキンはその隙間を埋めるために使用される。

配管において最も注意しなければならないのは、「流体が配管から漏れること」です。プラントには人や環境に有害な流体も扱っているため、流体が配管から漏れると、プラントで働く作業員の安全面や周囲の自然環境の面で重大なトラブルを引き起こす可能性があります。また、製品の品質にも影響を与える可能性もあるため、配管を新しく設置したり、改造したりした際には必ず検査を実施して、漏れがないことを確認します。

ガスケット・パッキンについてはこちらの記事で詳細を解説していますので、ぜひご覧ください!

計装機器(流量計、圧力計)

- 流体の状態(量、圧力、温度など)を計測する部品。

→配管内を「見える化」する役割。 - プラントにおいて流体が適正な状態(量、圧力、温度など)を保つことは、製品の品質上、設備の安全上で非常に重要。

- そのため、計装機器は配管に取り付けられ流体の量や圧力、温度などを数値として表示し、流体が適正な状態かを監視するために使用される。

- 主な計装機器としては、流量計や圧力計が挙げられる。

配管支持材(サポート)

- 文字通り、配管を支える部品。

- プラントでは空中を配管が縦横無尽に何本も走っているが、もちろんを空中に浮いているわけではなく、天井や柱などの構造物に固定されている。

- また、設備の振動が配管に伝わり、配管が振動で破損することを防ぐ目的でも配管支持材は使用される。

以上の構成部品によって配管は作られ、プラントに存在する流体を運んでいるんです!

まとめ

今回は、配管についてまったく知らない方が配管の全体像が分かるように、以下の内容を解説しました。

- 配管とは何か?

→ 流体を運ぶための“道” - なぜプラントに配管が必要なのか?

→ プラントには多種多様な流体(主に5種類)が存在し、それらを運ぶために配管が必要 - 流体の流れる仕組み

→ 重力・圧力差・ポンプなどの機械的な力の3つの力で流体を動かす - 配管を構成する部品?

→ 主にパイプ、継手・フランジ、バルブ、ガスケット・パッキン、計装機器、配管支持材で構成

上記の内容を理解しておくことで、配管の全体像が把握でき、これからの配管に関する学びが点ではなく、線で繋がり、より理解がはかどるはずです。

一方、今回解説した内容は、あくまで配管の全体像をつかむために要点をまとめた内容となっています。冒頭で伝えた通り、配管は構造も仕組みもとても奥が深く、まだまだ覚えることがたくさんあります。今後は、皆さんが最低限覚えておくべき配管の構成部品の詳細を、それぞれ解説していきますので、引き続き一緒に学んでいきましょう!!

コメント