パッキン(ガスケット)って、どんな場所に使うのかよくわからない

パッキン(ガスケット)にはどんな形状、材質があるのかよく分かっていない

皆さんは、上にある過去の私のように、

パッキン(ガスケット)の形状、材質、使用箇所がよく分かっていない

という状態ではないでしょうか?

配管において最も注意しなければならないのは、「流体が配管から漏れること」です。パッキン(ガスケット)は、そんな「漏れ」を防ぐために使用される必要不可欠な配管部品です。

また、配管以外でも流体が漏れる可能性がある場所にはパッキン(ガスケット)が使用されています。

本記事ではそんなパッキン(ガスケット)の形状、材質、使用箇所が理解できるよう、パッキン(ガスケット)が使用される場所を解説するとともに、皆さんが覚えておくべき形状、材質をそれぞれの特徴も踏まえて解説します!

この記事で分かること

- パッキン(ガスケット)はどんな場所に使用するのかが分かる

- パッキン(ガスケット)には、どんな形状、材質があるのかが分かる

そして、

- パッキン(ガスケット)が具体的にどんな部品かが分かる。

その結果、

- 技術者との会話にもついていくことができ、パッキン(ガスケット)について対等に議論することができるようになる

文系出身で現在プラントエンジニアリング業界で働く武将が、自身の経験を踏まえてわかりやすく解説しますので、ぜひ一緒に学んでいきましょう!!

パッキンとガスケットの違い

パッキン(ガスケット)の使用箇所、形状、材質を解説していく前に、

皆さんはパッキンとガスケットに違いがあるということを知っていましたでしょうか?

実は、以下のように明確に違いがあります。

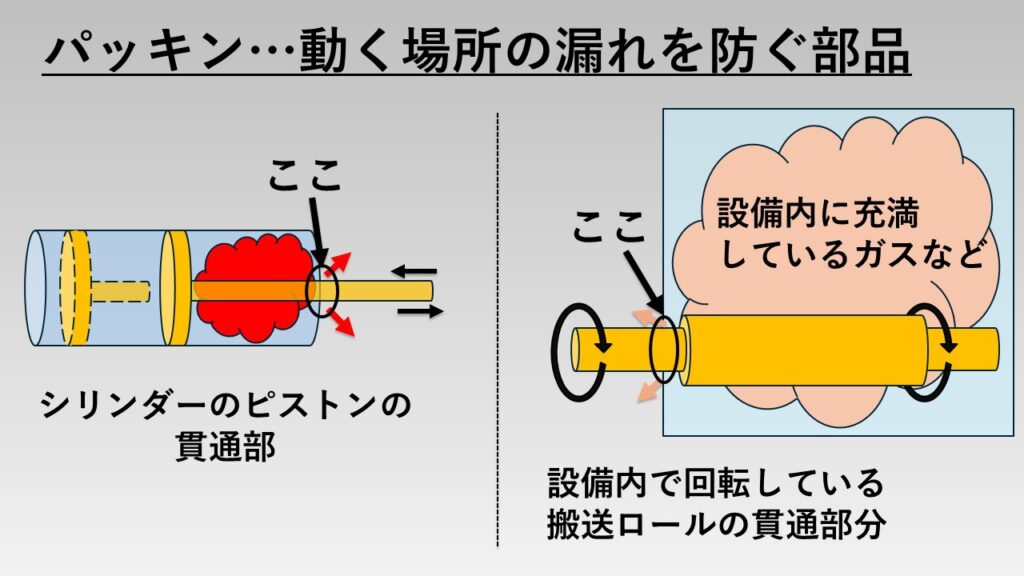

パッキン

- 動く場所の漏れを防ぐ部品

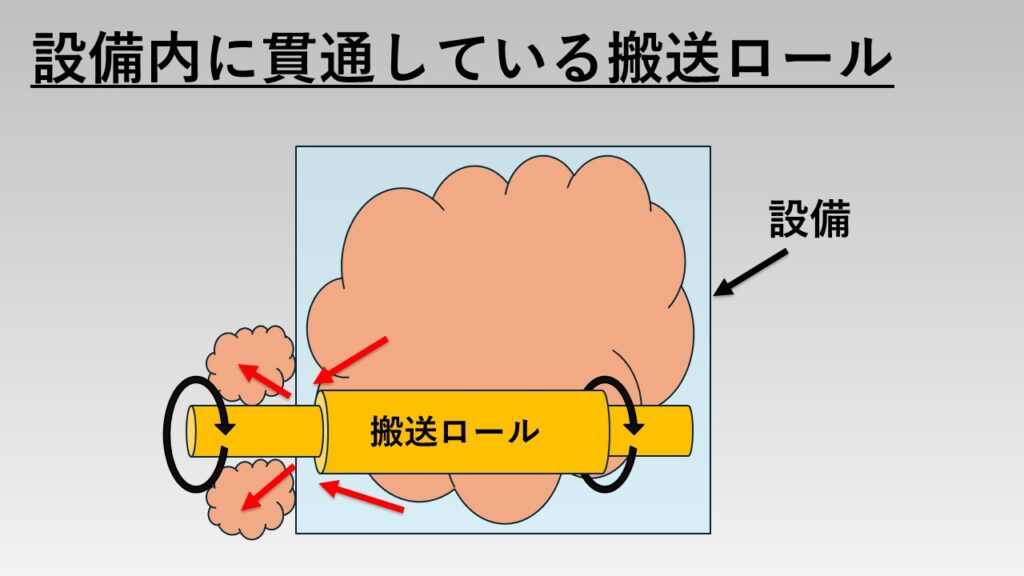

- 例えば、シリンダーのピストンの貫通部分や設備内で回転している搬送ロールの貫通部分など。(下図参照)

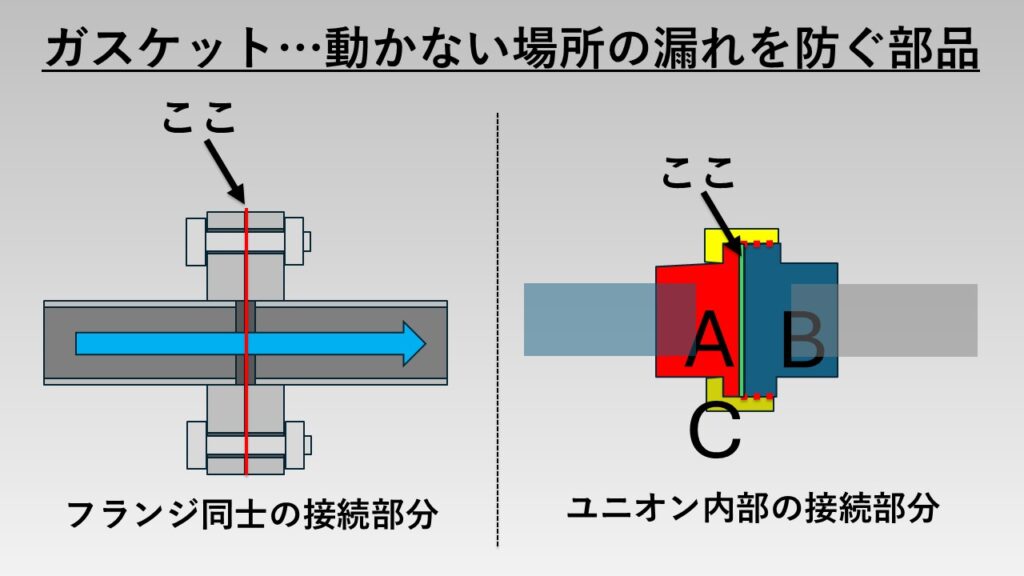

ガスケット

- 動かない場所の漏れを防ぐ部品

- 例えば、フランジ同士の接続部分、ユニオン内部の接続部分

上記のように、パッキンとガスケットには明確な違いがあります。

しかし、現場では、ガスケットに当たるものを「パッキン」と読んだりすることがあります。そして、その逆もあり、「ガスケット」と「パッキン」という言葉を厳密に区別していないことが多いです。

そこで本記事では、厳密にはガスケットに当たるものも便宜上、すべて「パッキン」として記載します。

しかし、皆さんは知識として、

パッキンとガスケットには、「動く部分に使用される」か「動かない部分に使用される」かの違いがあるということは覚えておきましょう!

パッキンにはたくさんの形状や材質があり、複雑で混乱しやすい

パッキンには本当にたくさんの形状や材質があります。また、それぞれの形状や材質によって使用できる場所も異なっていきます。

そのため、

パッキンの形状や材質とそれぞれの使用箇所は、複雑で混乱しやすい

です。

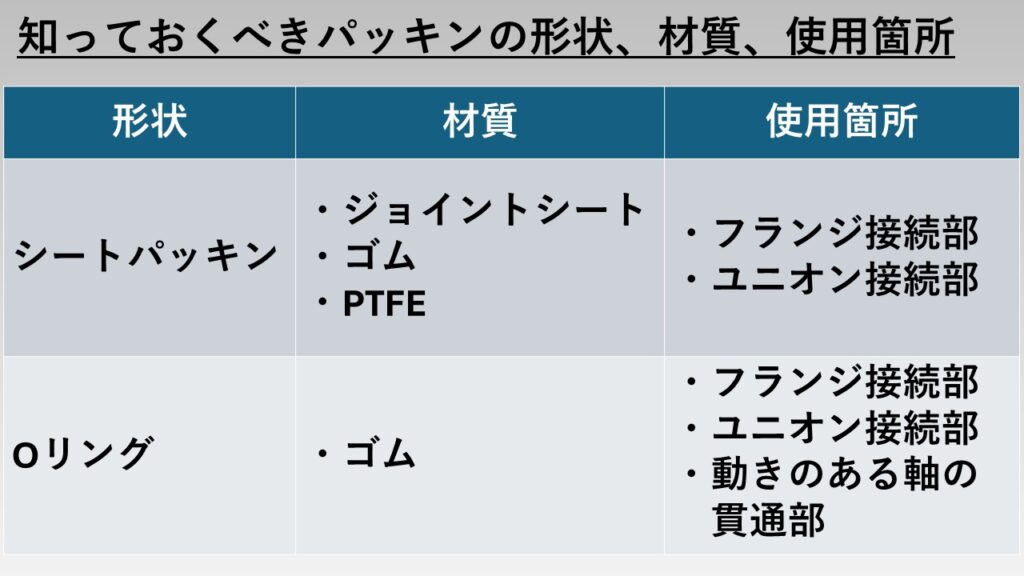

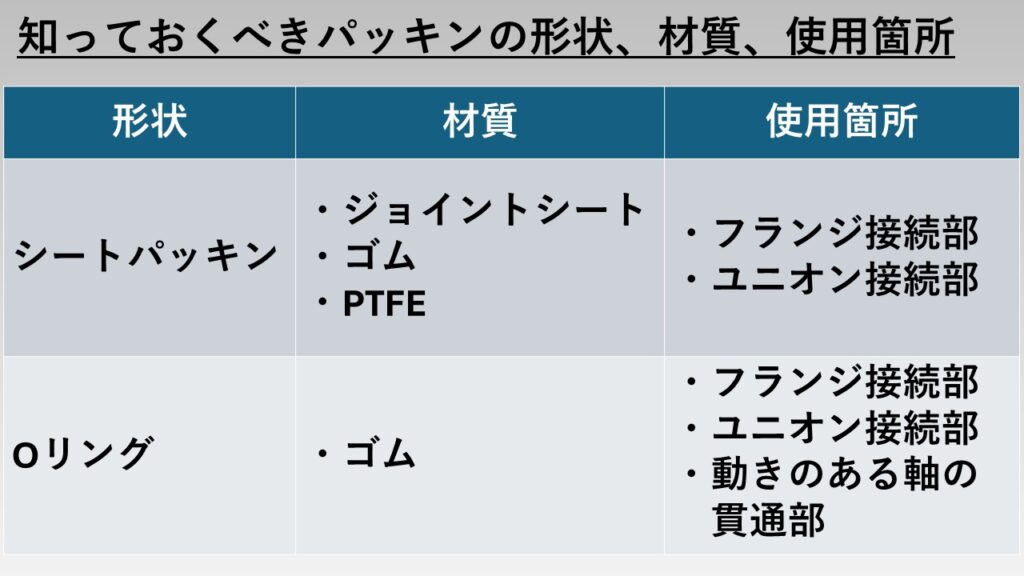

そこで今回は、設計者ではない皆さんが知っておくべき(使用頻度の高い)、パッキンの「形状」、「材質」とそれぞれの「使用箇所」を下の表にまとめました。

実際には、パッキンの形状、材質は上の表に記載されているもの以外にもたくさん存在します。しかし、皆さんがひとまず知っておくべきものとしては、上の表のもので十分かと思います。

もし業務の中で、表に載っていないものが出てきたら、都度ネットで調べる感じで大丈夫です。

表に載っていないものに関しては、どんなものか知らなくても先輩に詰められることはそうそう無いと思います。。笑

ではここからは、上の表を「使用箇所」、「形状」、「材質」の順に解説していきます!

パッキンの使用箇所

まずは、パッキンの使用箇所について解説します。

パッキンは漏れを防ぐための部品ですので、当然ですが、流体が漏れる場所に使用されます。

具体的には、以下の3か所に使用されます。

- フランジ接続部

- ユニオン接続部

- 動きのある軸の貫通部

それぞれ順番に解説していきます!

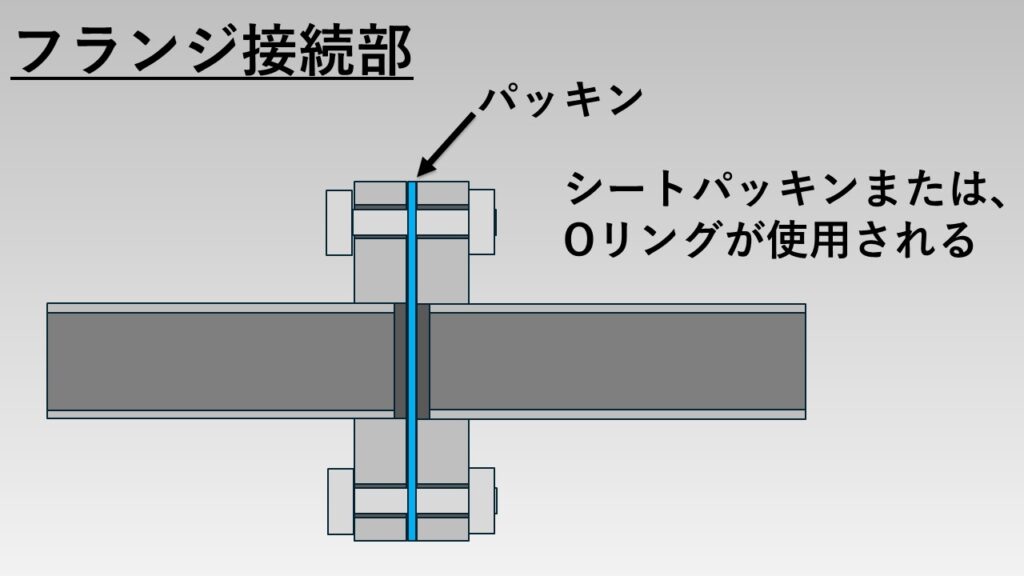

フランジ接続部

フランジ接続部は、文字通りフランジ同士の接続部のことです。(下図参照)

フランジ接続はフランジ同士をボルトとナットでがっちり固定します。

しかし、それだけでは内部を通る流体がフランジ同士の隙間から漏れ出てきてしまいます。

そこで、フランジ同士の間にパッキンを挟み込んだ状態でボルトとナットを締結して漏れを防ぎます。

その時使用されるパッキンは、(後ほど詳しく説明しますが、)「シートパッキン」または「Oリング」の形状のものが使用されます。

ひとまず、皆さんは、

フランジ接続にはパッキンが必須

ということを覚えておきましょう!

「フランジ接続??」や「フランジってそもそもなんだ?」という方は以下の記事をご覧ください。

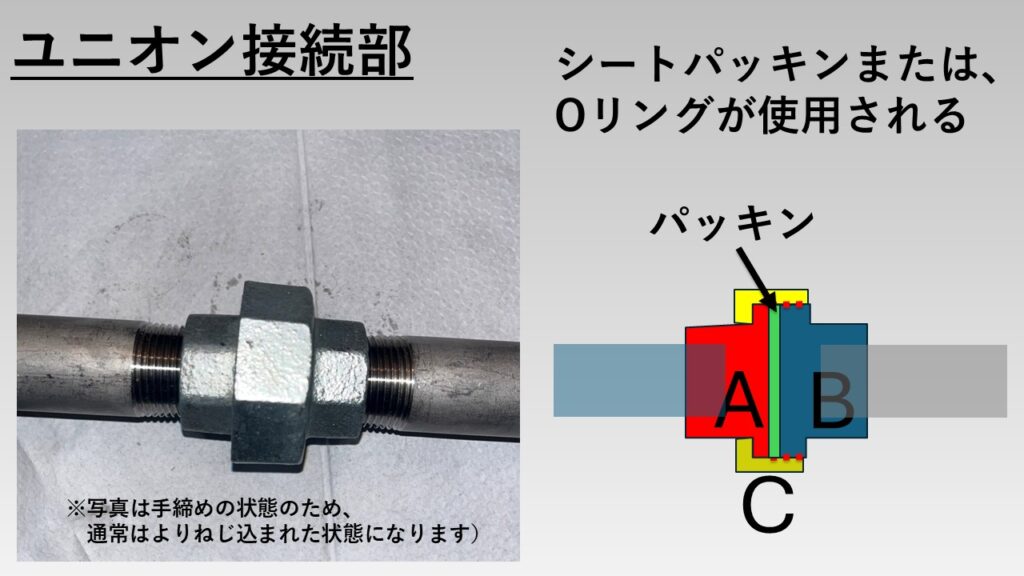

ユニオン接続部

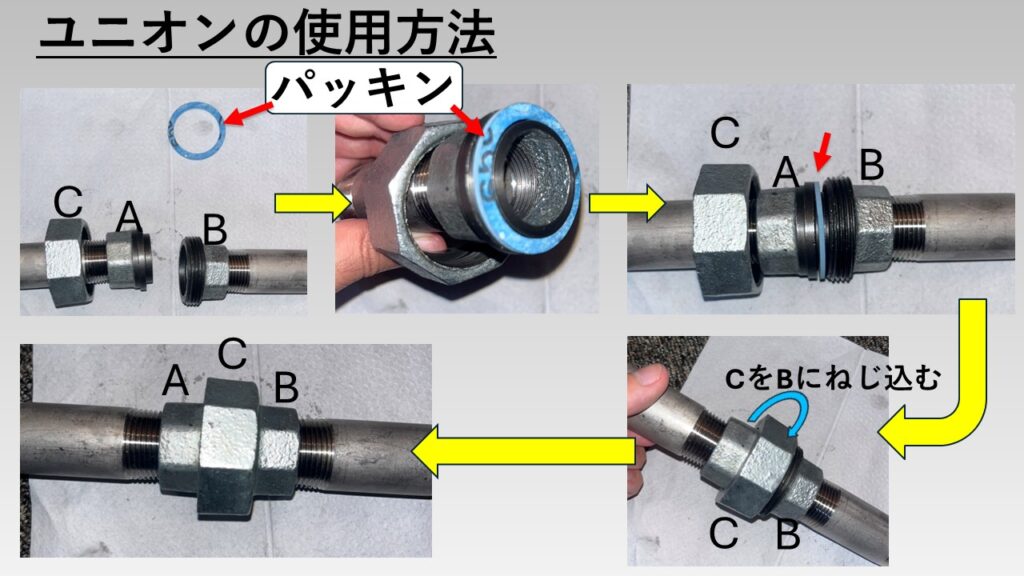

ユニオン接続部は、下図のようにユニオン内部の接続部分のことです。

ユニオンは、3つの部品から構成されている継手です。少し複雑ですが、上図のようにAとBをCで固定するように接続します。

この時に、AとBの間には必ずパッキンが必要になります。Cでがっちり固定はできますが、どうしても微小な隙間ができ、そこから漏れ出てきてしまうため、パッキンでその隙間を埋める必要があります。

その時使用されるパッキンは、(後ほど詳しく説明しますが、)「シートパッキン」または「Oリング」の形状のものが使用されます。

ちなみに、上の写真のパッキンは「シートパッキン」です。

皆さんは、

ユニオン接続にはパッキンが必須

ということを覚えておきましょう!

ユニオンで接続している部分は、分解や組み立てで何度も接続部を取り外すことが多く、そのため、パッキンを入れ忘れるということも頻発する場所になります。

そして、ユニオンにパッキンを入れ忘れると写真のように漏れ出てきてしまうため、ユニオン接続部はパッキン入れ忘れ要注意箇所として注意しましょう!

※写真はユニオンに石けん水をかけて、リークテストをしてる時の写真。配管内部の気体が漏れている場合、泡が出てくるため、漏れを発見できる。

「ユニオンってどんな部品??」や「継手が具体的にどんな部品か知らない」という方は以下の記事をご覧ください。

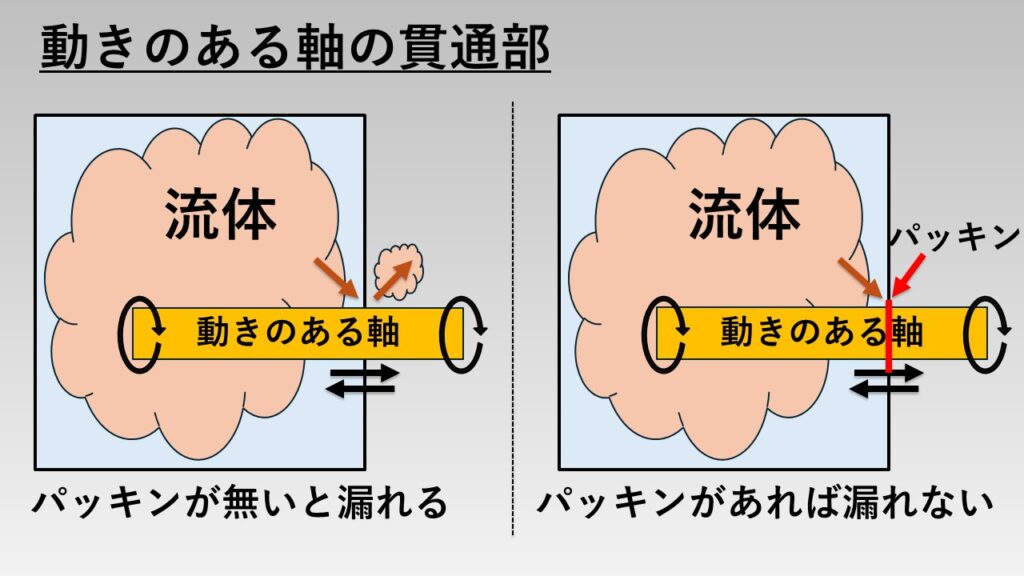

動きのある軸の貫通部

動きのある軸の貫通部は、下図のように流体が流れている場所に動きのある軸が貫通している場所を指します。

貫通している軸は回転したり、往復運動をしたりするため、とても小さい隙間が空いています。そして、そこから流体が漏れ出てきてしまいます。

そのため、貫通部にパッキンを使用することで漏れを防ぎます。

その時使用されるパッキンは、(後ほど詳しく説明しますが、)「Oリング」の形状のものが使用されます。「シートパッキン」形状は使用されません。

※「Oリング」以外にも動きのある軸の貫通部に使用されるパッキンは存在します。が、多種多様なパッキンが存在する、かつ、皆さんが最低限知っておくべき内容ではないため、本記事では取り上げて解説はしていません。

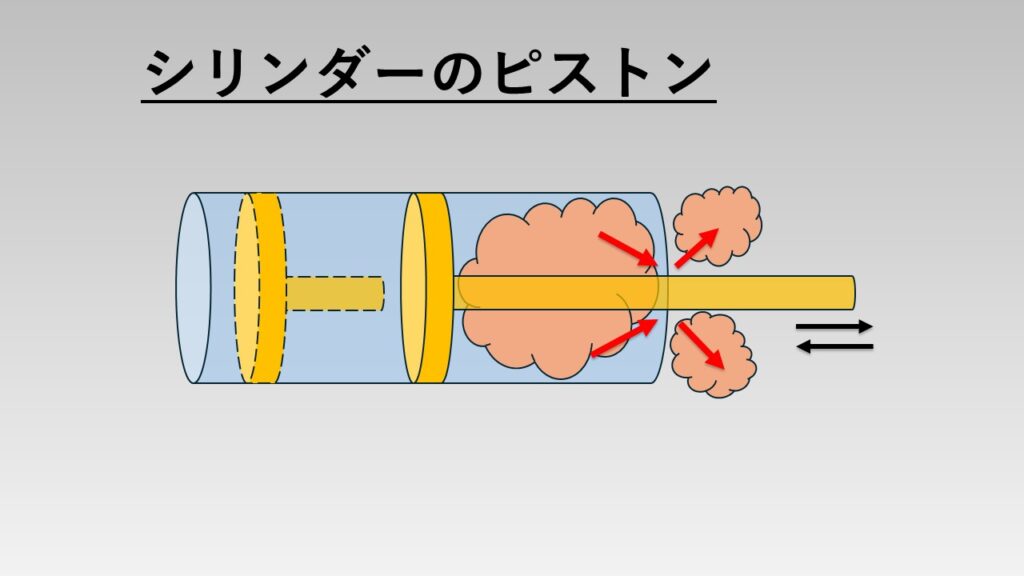

また、動きのある軸の貫通部って、具体的にどういうところなのか?ですが、以下のような場所にあります。

- シリンダーのピストン(往復運動)

- 設備内に貫通している搬送ロール(回転運動)

いろいろ説明しましたが皆さんは、

動きのある軸の貫通部にはパッキンが必須

ということを覚えておきましょう!

「シリンダーって何?」や「アクチュエーターを知らない」という方は以下の記事をご覧ください。(電磁弁についての記事ですが、シリンダーとアクチュエータについても解説しています)

パッキンの形状

続いて、パッキンの形状について解説します。

パッキンの形状としては、主に以下の2種類が頻繁に使用されるため覚えておきましょう!

- シートパッキン

- Oリング

順番に解説していきます!

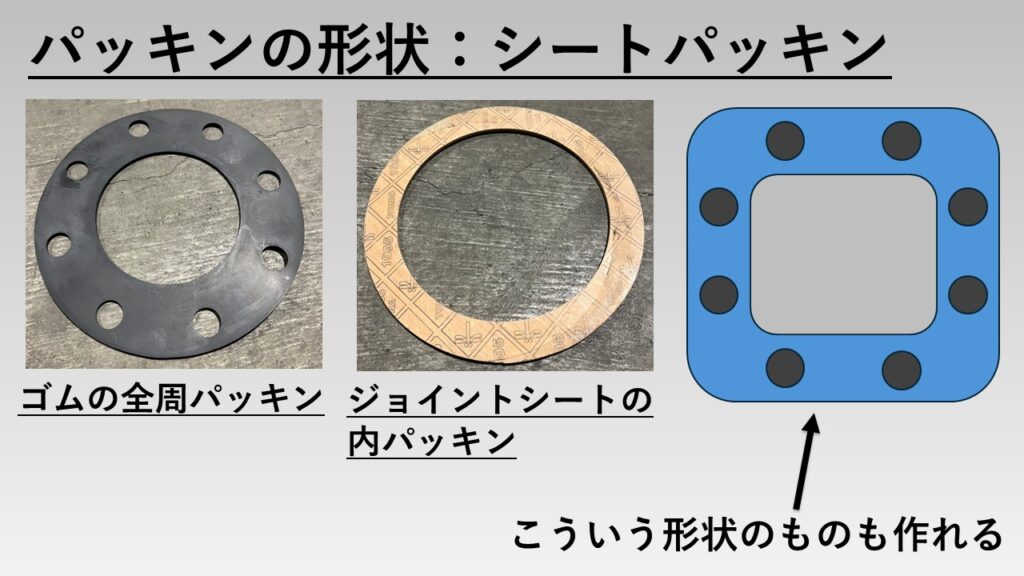

シートパッキン

まずは、シートパッキンです。

- 上の写真のような見た目で、板状の形状をしている

- 大きな板から任意の形に打ち抜いて製造されているため、メーカーに相談すれば特注品としていろいろな形のパッキンを製造することができる

- 一方、フランジ接続部に使用されるパッキンのように、頻繁に使用される形のシートパッキンは、既製品として流通している

- シートパッキンは上の表にもある通り、主に「フランジ接続部」「ユニオン接続部」に使用される

- シートパッキンの材質としては、(後ほど詳しく説明しますが、)主に「ジョイントシート」「ゴム」「PTFE」がある。

- 材質は他にもたくさんあるが、皆さんが知っておくべきなのは上記3種類

上記の内容はシートパッキンとして知っておくべきことですのでしっかり把握しておきましょう!

また、皆さんもよく使用すると思われるフランジ接続用のシートパッキンには、「内パッキン」と「全面パッキン」の2つのタイプがあります。この2つのタイプについても下にまとめたのでしっかり覚えておきましょう!

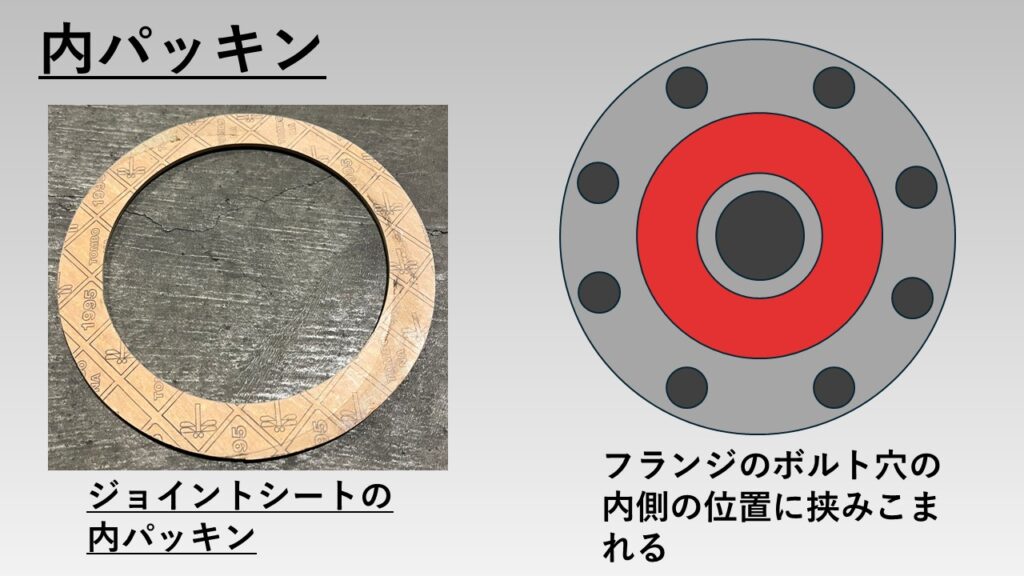

内パッキン(うちパッキン)

- 上の図のように、フランジのボルト穴の内側の位置に挟み込まれて使用される

- FFフランジ、RFフランジに使用可能

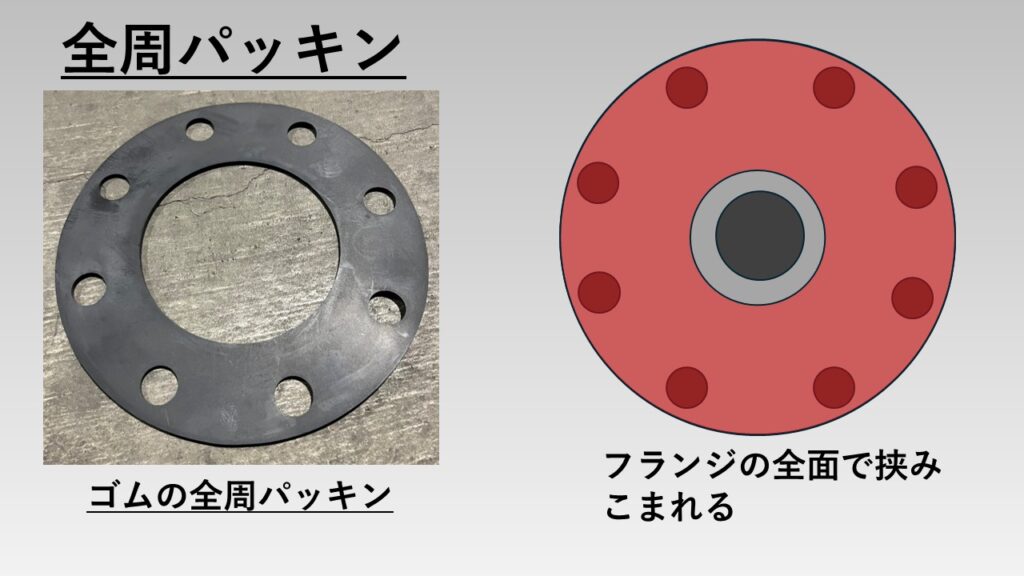

全面パッキン(ぜんめんパッキン)

- 上の図のように、フランジの全面で挟み込まれて使用される

- FFフランジ使用可能。(RFフランジには使用できない)

ここまでで内パッキンと全面パッキンを紹介しましたが、これらのパッキンはどのサイズのものを選べばよいのでしょうか?

答えは、パッキンを使用したいフランジのサイズに合わせて選定します。

例えば、JIS10K 100Aフランジに内パッキンを使用したい場合、「JIS10K 100A用の内パッキン」を選定します。

また、JIS5K 50Aフランジに全面パッキンを使用したい場合には、「JIS5K 50A用の全面パッキン」を選定するといった感じです。

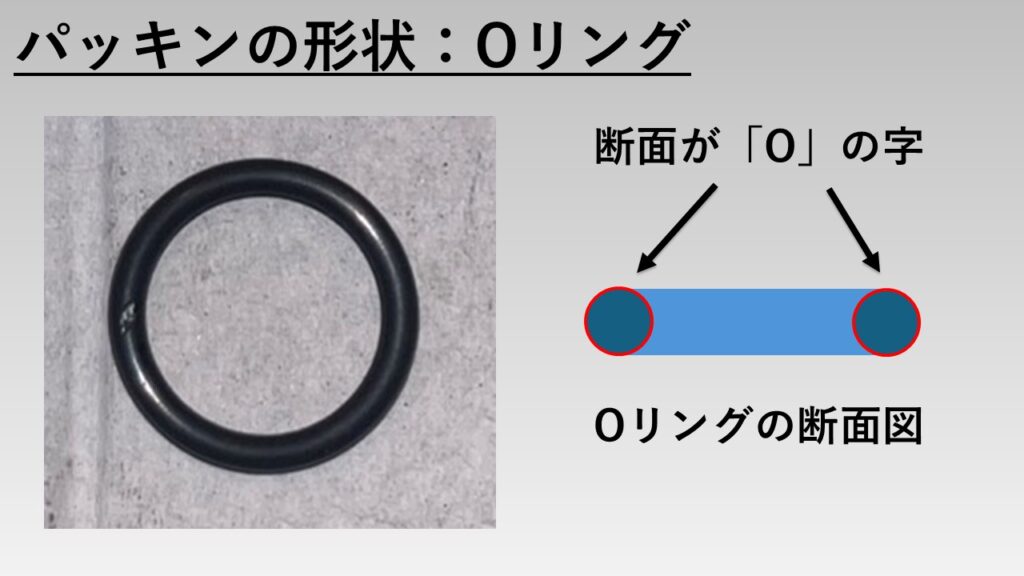

Oリング

続いてOリングです。

- 上の写真のような見た目で、リングの形状をしている

- Oリングの断面が「O」の字になっているため「Oリング」

- Oリングは上の表にもある通り、主に「フランジ接続部」「ユニオン接続部」「動きのある軸の貫通部」に使用される

- Oリングの材質は、(後ほど詳しく説明しますが、)主に「ゴム」。

上記の内容はOリングとして知っておくべきことですのでしっかり把握しておきましょう!

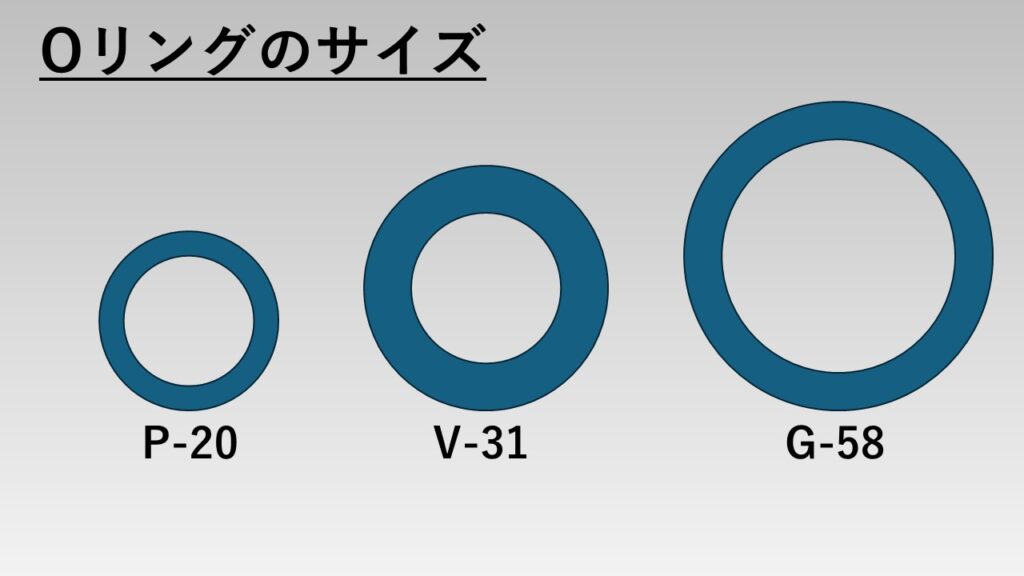

また、「Oリングのサイズはどのようになっているのか?」ということについても解説していきます。

Oリングには規格が存在し、「P-~」や「V-~」、「G-~」というようにサイズが表され、それぞれに具体的なサイズが決まっています。(~には数字が入る)

例えば、「P-20」や「V-36」、「G-58」であれば以下のサイズになります。

P-20

- 線の太さ:2.4mm

- 内径:19.8mm

- 外径:24.6mm

V-36

- 線の太さ:4.0mm

- 内径:35.5mm

- 外径:43.5mm

G-58

- 線の太さ:3.1mm

- 内径:57.4mm

- 外径:63.6mm

「P-20」や「V-36」、「G-58」のサイズを具体的に覚えておく必要は全くありません。ネットで調べればすぐに出てきます。

皆さんが覚えておくべきなのは、

Oリングのサイズは規格で定められており、「P-~」や「V-~」、「G-~」などで表記される。Oリングの具体的なサイズが知りたいときは、ネットで調べる!

です。

パッキンの材質

最後にパッキンの材質を解説します。

皆さんが知っておくべきパッキンの材質は、以下の3種類です!

- ジョイントシート

- ゴム

- NBR(ニトリル)

- FKM(フッ素ゴム、バイトン)

- PTFE(フッ素系樹脂、テフロン)

順番に解説していきます!

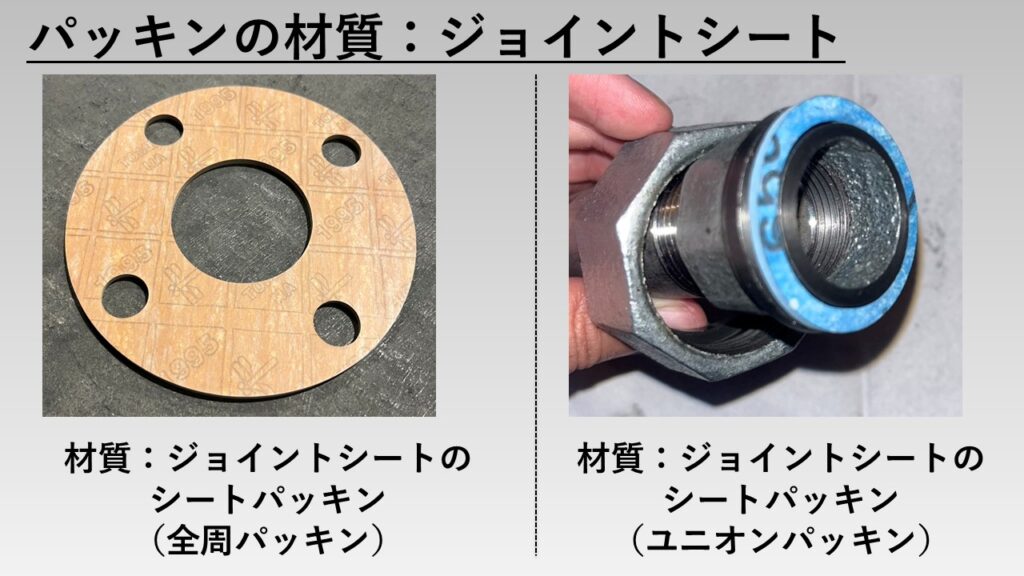

ジョイントシート

ジョイントシートは下の写真のような見た目の材質です。

ジョイントシートは以下のような特徴を持っています。

- ゴムと繊維を混ぜた作られた素材

- 上の写真のように厚紙のような質感

- 水や油、ガスなど様々な流体に使用できる

- ただし、高温(100℃以上)の流体には使用できない。混ぜられたゴムの成分が硬化して割れる可能性がある。

材質がジョイントシートのパッキンは、基本何にでも使える印象ですが、高温の流体には使えないということを覚えておきましょう!

また、ジョイントシート素材は、主に「シートパッキン」の形状として使用されます。

ゴム

材質がゴムのパッキンは下の写真のような見た目です。

材質がゴムといっても、実はゴムの中にも種類があります。。。

皆さんが知っておくべきゴム材質は、「NBR(ニトリル)」と「FKM(バイトン)」です。

「NBR(ニトリル)」と「FKM(バイトン)」は見た目では、どちらも黒色で区別がつきませんが、性能に違いがあります。

以下がそれぞれの特徴になります。

- 「ニトリル」ともいわれる。

- 水や油、ガスなど様々な流体に使用できる

- ただし高温環境(100℃以上)では使用できない

- 安価

- フッ素を含む素材。

- 「バイトン」と呼ばれることも多い。

- NBRより耐熱性、耐薬品性が優れており、高性能なゴム素材

- ただし、高価

ゴム素材は、「シートパッキン」の形状としても、「Oリング」の形状としても使用されます。

ちなみに、先ほども述べましたが、「Oリング」の材質は基本ゴム素材のみです。(一部、次に出てくる「PTFE」の「Oリング」存在しますが、使用頻度は少ないです。)

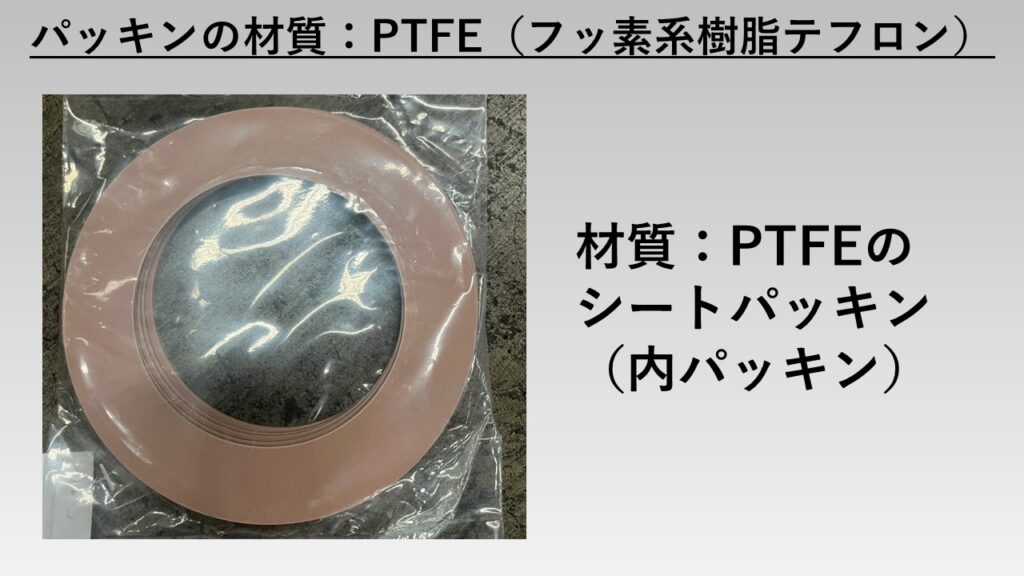

PTFE(フッ素系樹脂、テフロン)

材質がPTFEのパッキンは、下の写真のような見た目をしています。

PTFEは以下のような特徴を持っています。

- FKMと同様にフッ素を含む素材。

- 同じフッ素を含む素材だが、FKMは「ゴム」、PTFEは「樹脂」

- 「テフロン」と呼ばれることも多い。

- フッ素を含む素材のため、耐熱性、耐薬品性に優れている

- ただし、高価

「テフロン」はフライパンの表面のコーティングにも使用されているため、聞いたことがある人も多いのではないでしょうか!

PTFEは主に「シートパッキン」の形状として使用されます。(Oリングとして使用されるときもある)

まとめ

今回はパッキンの形状、材質、使用箇所が理解できるよう、皆さんが知っておくべきパッキンの使用箇所と形状、材質をそれぞれの特徴も踏まえて解説しました!

〇パッキンとガスケットの違い

- パッキン:動く場所の漏れを防ぐ部品

- ガスケット:動かない場所の漏れを防ぐ部品

〇知っておくべきパッキンの使用箇所、形状、材質

パッキンの使用箇所

- フランジ接続部

- ユニオン接続部

- 動きのある軸の貫通部

パッキンの形状

- シートパッキン

- 板状の形状

- フランジ用のシートパッキンには「内パッキン」と「全面パッキン」が存在する

- Oリング

- リング状の形状

- Oリングのサイズは規格で定められており、「P-~」や「V-~」、「G-~」などで表記される。

パッキンの材質

- ジョイントシート

←厚紙みたいな質感、なんでもいけるが高温NG - ゴム

- NBR(ニトリル)

←高温NG - FKM(フッ素ゴム、バイトン)

←NBRより耐熱性、耐薬品性◎、ただし高価

- NBR(ニトリル)

- PTFE(フッ素系樹脂、テフロン)

←フッ素を含む素材のため、耐熱性、耐薬品性◎、ただし高価

上記の内容を理解しておくことで、パッキンの形状、材質、使用箇所が分かり、パッキンとはどんな部品なのかを具体的に理解できるようになります。

パッキンの形状、材質は非常に種類が多いため、今後の業務の中では、今回紹介していない種類のパッキンもたくさん出てくると思います。

そんなときは、どんなパッキンなのかを自分で調べて知識を積み上げていきましょう!今回学んだ内容が知識の土台となり、必ず皆さんの理解の手助けになるはずです!

コメント