こんにちわ!突然ですが、皆さんはこんな経験をしたことはありませんか?

あのチャンネルは塗装しないで!あとこのアングルはボルト外しといて!

(、、、チャンネル?、、、アングル?何のこと言ってるかさっぱりわからん)

すみません!チャンネルとアングルってこれのことですか?

は?ちげえよ!!

また、こんな疑問を持ったことはありませんか?

そもそも製作部門って、どんな材料(鋼材)を加工して図面に描かれた製作物を作っているんだろう?

世の中には鋼材が広く流通し、あらゆる場所に鋼材が使用されています。

が、そんな鋼材には具体的にどんな種類(規格)があり、それぞれどんな呼び方をされているか知らないと、過去の私のように恥ずかしい思いをしてしまいますし、また、モノづくりが具体的にどのように行われているかが理解できません。

今回は、そんな恥ずかしい思いをしないために、また、モノづくりの具体像を理解するためにも、最低限覚えておきたい鋼材の種類(規格)・呼称・知っておくべき情報を写真やイラストを交えて分かりやすく解説します!また、後半では、モノづくりを理解するうえで必ず知っておきたい鋼材の規格品と非規格品の違いについても解説しますので、ぜひ最後まで読んでいただければと思います!!

この記事で分かること

- 世の中に流通している鋼材の種類(規格)と呼称が分かる

- 鋼材の「規格品」と「非規格品」について分かる

そして、

- 設計や現場との会話で鋼材の呼称が出てきても、話が理解できる。

- 製作部門がどういった鋼材を使って図面に描かれた製作物を作っているかが分かる。

その結果、

「この人は分かってるな」と社内外の技術者から信頼され、対等な議論ができるようになる。

文系出身で現在プラントエンジニアリング業界で働く武将が、自身の経験を踏まえてわかりやすく解説しますので、ぜひ一緒に学んでいきましょう!!

前半:鋼材の種類と現場での呼び方

世の中には、多種多様な鋼材が使われています。しかし、最初からすべて覚える必要はありません。現場でよく見かける下記11種類の鋼材をひとまず覚えておきましょう!!

- H形鋼

- I形鋼

- アングル

- チャンネル

- 平鋼

- 鋼板

- 丸鋼

- 鋼管

- 縞鋼板

- パンチングメタル

- エキスパンドメタル

ではこれから、それぞれの正式名称、現場での呼称、形状、知っておくべき知識について解説していきます。

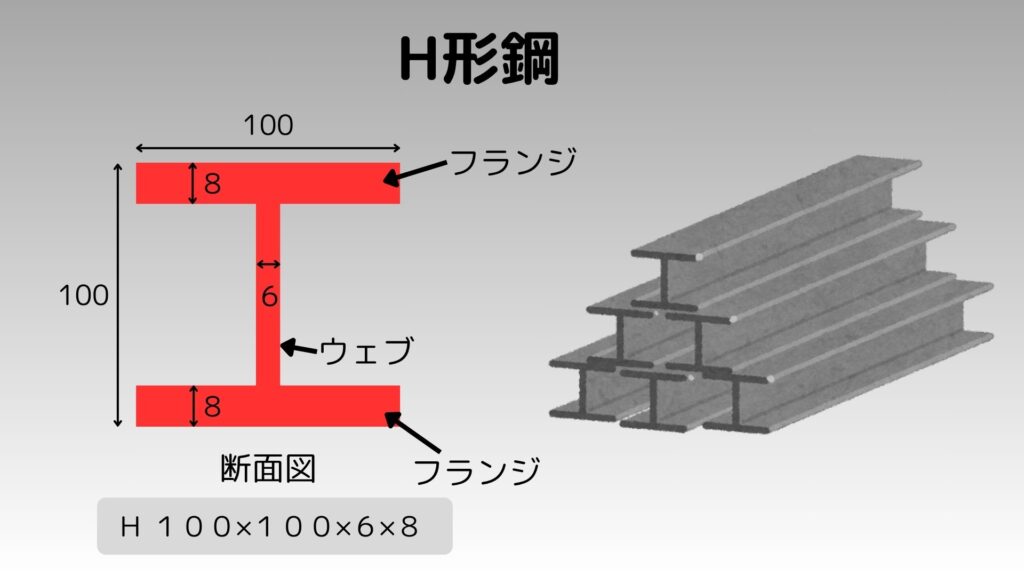

H形鋼

- 正式名称: H形鋼

- 現場での呼称: H鋼(エイチコウ、エッチコウ)

- 形状

知っておくべき知識

- H鋼は建築やプラントの柱や梁、架台として最もよく使用される鋼材

- 断面形状がアルファベットの“H”のようになっており、上下の横棒部分を「フランジ」、中央の縦棒部分を「ウェブ」と呼ぶ

- 規格では「H 100×100×6×8」と表記され、高さ100mm、幅100mm、ウェブの厚さ6mm、フランジの厚さ8mmを意味する(←どの数字がどの寸法を表しているかは覚える必要無し。その都度、ネットで調べればOK)

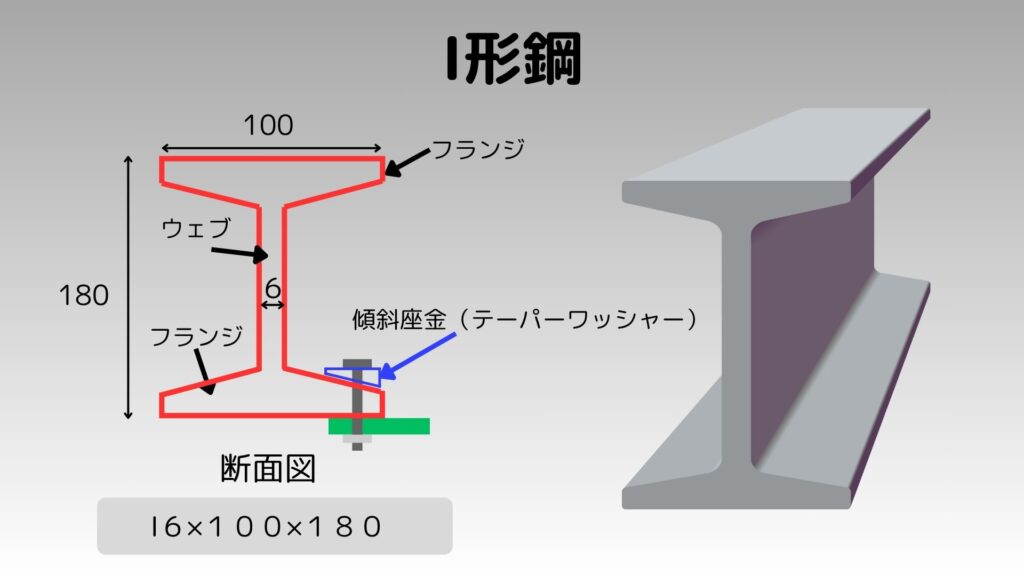

I形鋼

- 正式名称: I形鋼

- 現場での呼称: Iビーム、アイビーム(ビームが梁という意味)

- 形状

知っておくべき知識

- H鋼と同じく柱や梁、架台として使われる。

- 断面形状がアルファベットの“I”のようになっており、ウェブが長く、フランジがやや狭い。

- フランジには傾斜(テーパー)がついているため、ボルト固定する場合は傾斜座金が必要。

- 規格では「I6×100×180」と表記され、ウェブの厚さ6mm、幅100mm、高さ180mmを意味する(←どの数字がどの寸法を表しているかは覚える必要無し。その都度、ネットで調べればOK)

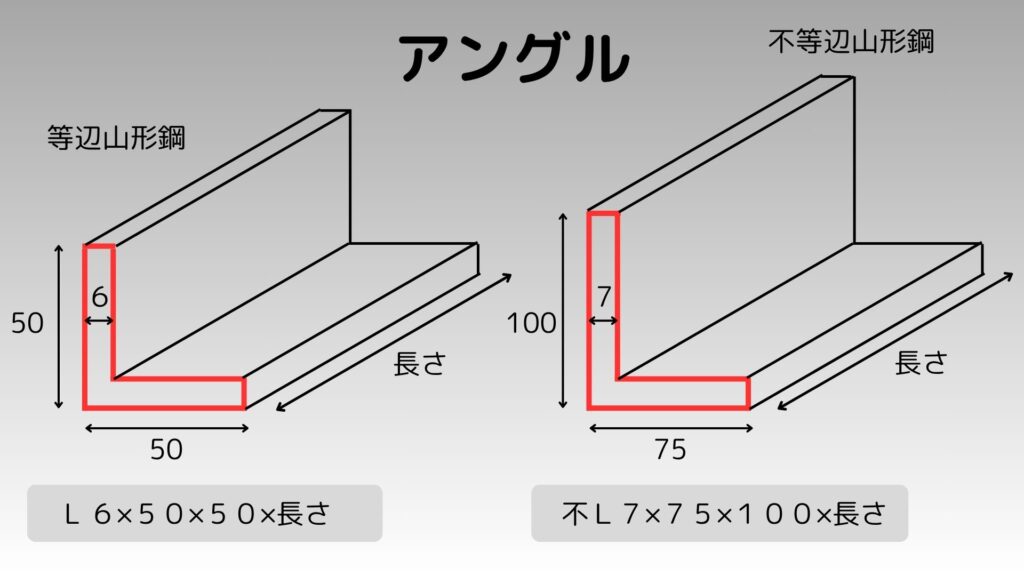

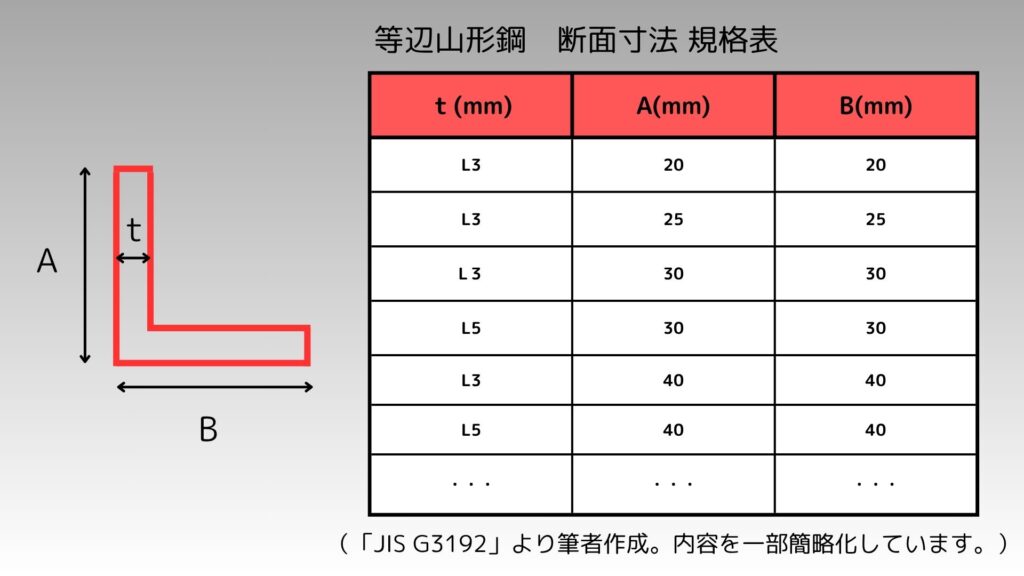

アングル

- 正式名称: 等辺山形鋼/不等辺山形鋼

- 現場での呼称: アングル

(過去の私の覚え方:カメラの「アングル」から、『』をイメージして、L字の形を連想させる) - 形状

知っておくべき知識

- アングルは、断面がL字型をした鋼材で、配管の支持金具や補強材として非常に頻繫に使用される。(←現場で頻出です)

- アングルには「等辺」と「不等辺」が存在する。

- 規格では「L 6×50×50×長さ」で等辺山形鋼を、「不L7×75×100×長さ」で不等辺山形鋼を表し、それぞれ板厚と辺の長さを示します。(←どの数字がどの寸法を表しているかは覚える必要無し。その都度、ネットで調べればOK)

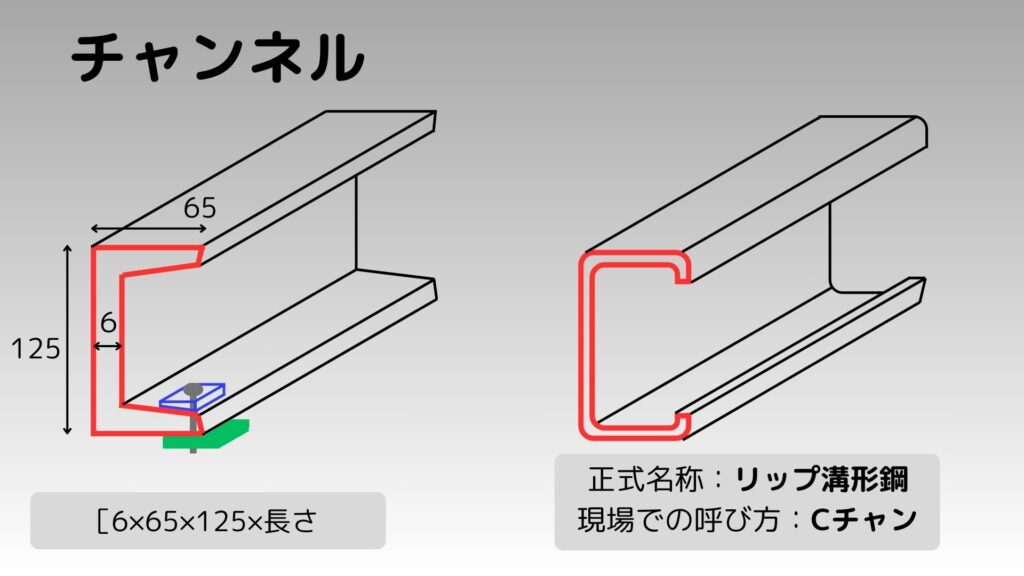

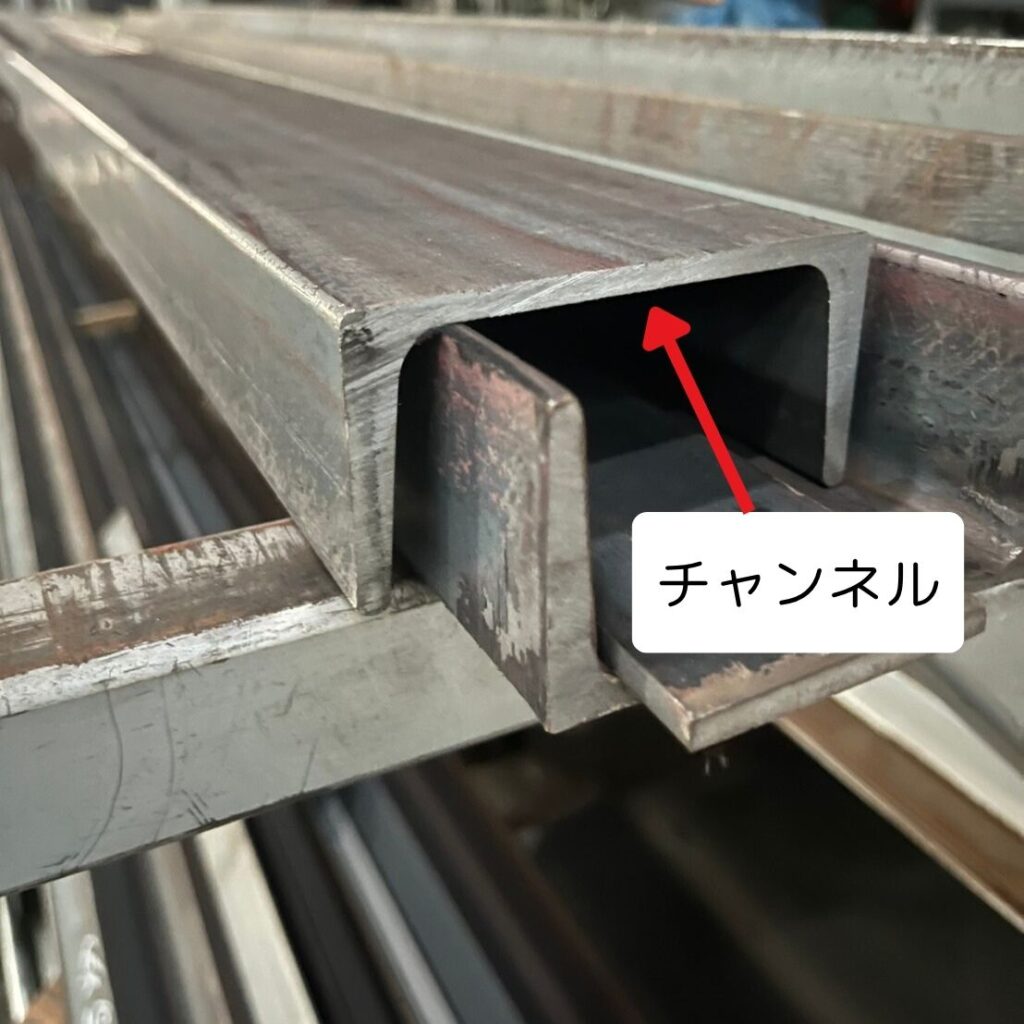

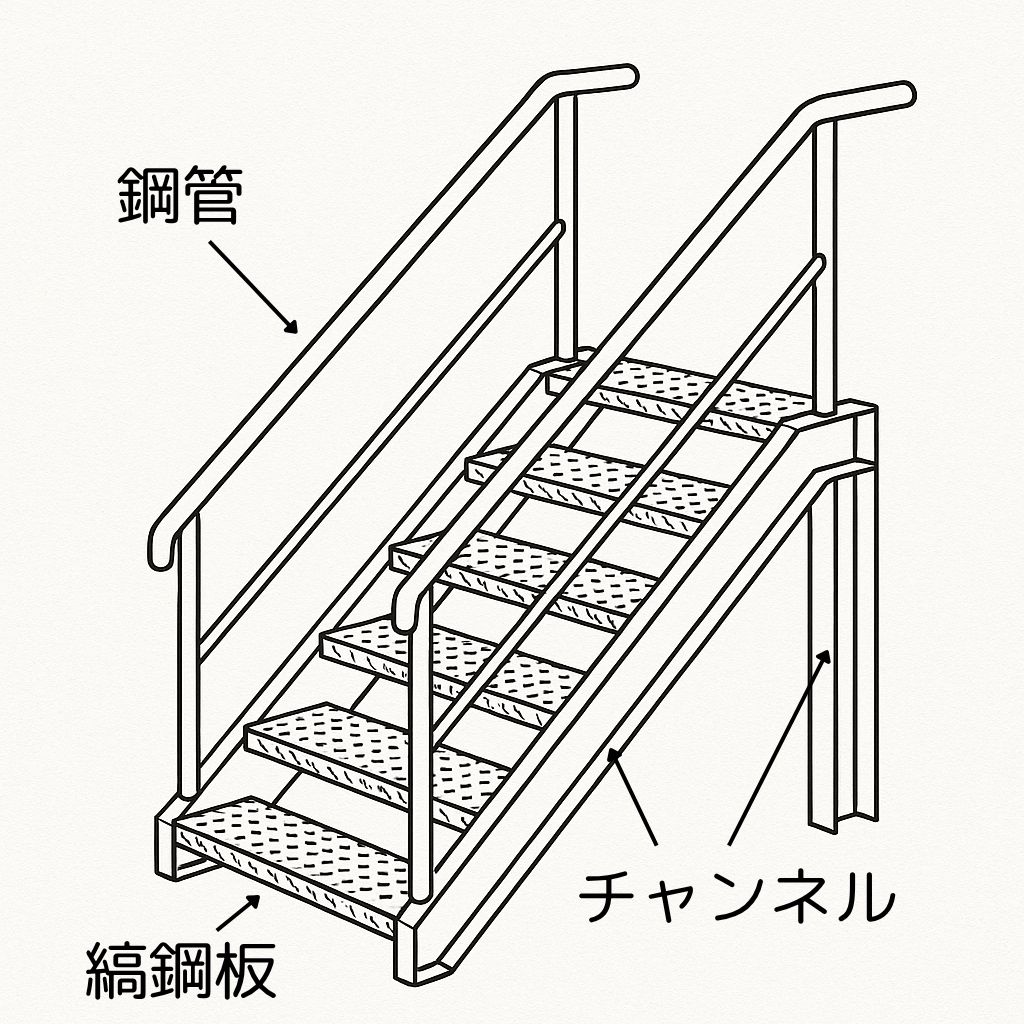

チャンネル

- 正式名称: 溝形鋼

- 現場での呼称: チャンネル

知っておくべき知識

- チャンネルは断面が「コ」の字型になっており、主に補強材や支持フレームとして使用される。(←現場で頻出です)

- フランジに傾斜がついているため、ボルト固定する際は傾斜座金が必要。

- チャンネルの中には断面が「C」形の「リップ溝形鋼(現場での呼称:Cチャン)」が存在する。

- 規格では「[ 6×65×125」と表記され 厚み6㎜、幅65㎜、高さ125㎜を示す。

(←どの数字がどの寸法を表しているかは覚える必要無し。その都度、ネットで調べればOK)

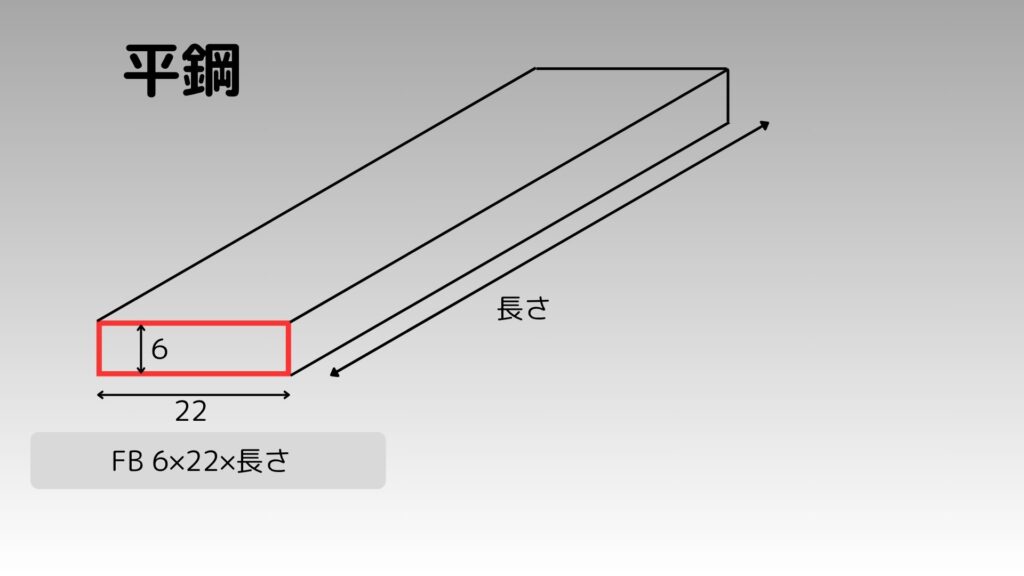

平鋼

- 正式名称: 平鋼

- 現場での呼称: フラットバー、FB

- 形状

知っておくべき知識

- 平鋼(フラットバー)は名前の通り「平たい棒」で、構造材や補強部材として使用される。

- 規格では「FB 6㎜×22㎜×長さ」と表記され、厚み6㎜、幅22㎜の断面を持つ平鋼を表す。(←どの数字がどの寸法を表しているかは覚える必要無し。その都度、ネットで調べればOK)

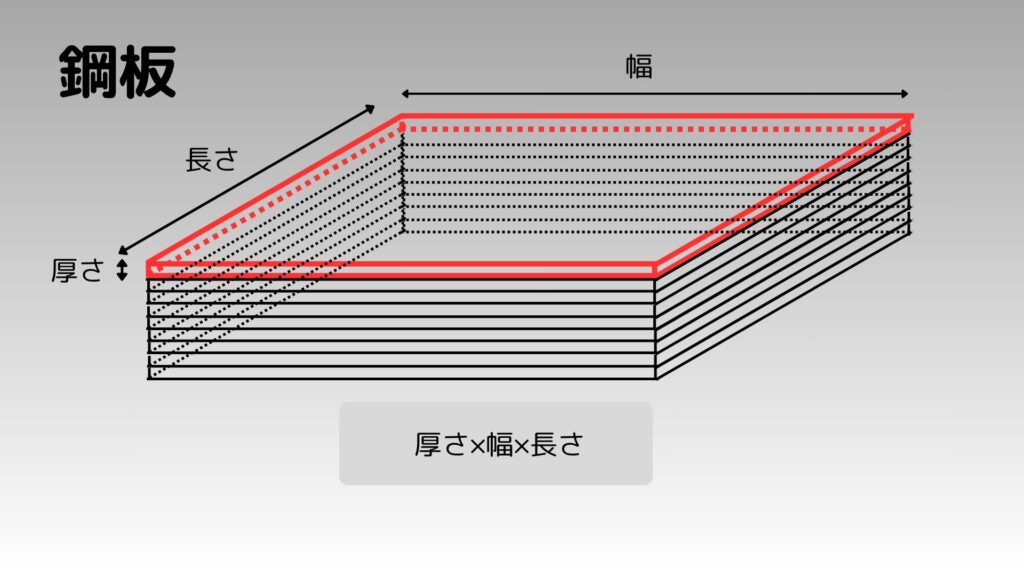

鋼板

- 正式名称: 一般構造用圧延鋼板

- 現場での呼称: プレート、PL

- 形状

知っておくべき知識

- 鋼板は平鋼のように棒状ではなく、板状。

- 板金加工、製缶、プレス加工などを経て、自動車部品やタンクなどの幅広い用途に使用される。

- 厚さ、幅、長さが規格で定められている。

平鋼と鋼板の違い

分かりずらいですよね、、

私も最初は、ぱっと見、「いや、同じ板じゃん」と思っていました。

違いは、「平鋼」は棒、「鋼板」は板と覚えておきましょう!

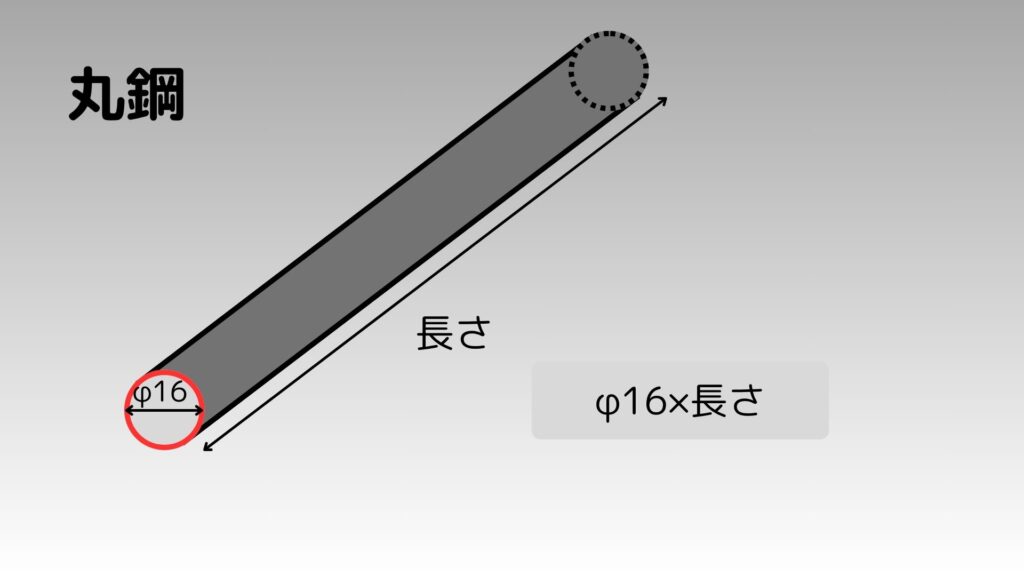

丸鋼

- 正式名称: 丸鋼

- 現場での呼称: 丸棒(マルボウ)

↓丸棒

(PublicDomainPicturesによるPixabayからの画像)

知っておくべき知識

- 丸鋼(丸棒)は名前の通り、円柱状の棒で、支柱や軸として使用される。

- 規格では「φ16×長さ」や「D16×長さ」で表記され、「φ」や「D」は直径という意味。(←どの数字がどの寸法を表しているかは覚える必要無し。その都度、ネットで調べればOK)

(ちなみに「D」は「直径」の英訳「diameter」の頭文字から来ている)

「φ」の読み方

「φ」は「ファイ」が正式な読み方ですが、現場では「パイ」や「マル」と言ったりします。

そのため、同じ「φ16」でも人によっては「ファイ16の丸棒取ってきて!」や「この穴、パイ16ある?」、「これ、マル16じゃ細すぎ!」などと言われますので、落ち着いて「直径16mmね」って意味ね、と変換できるようにしておきましょう!!

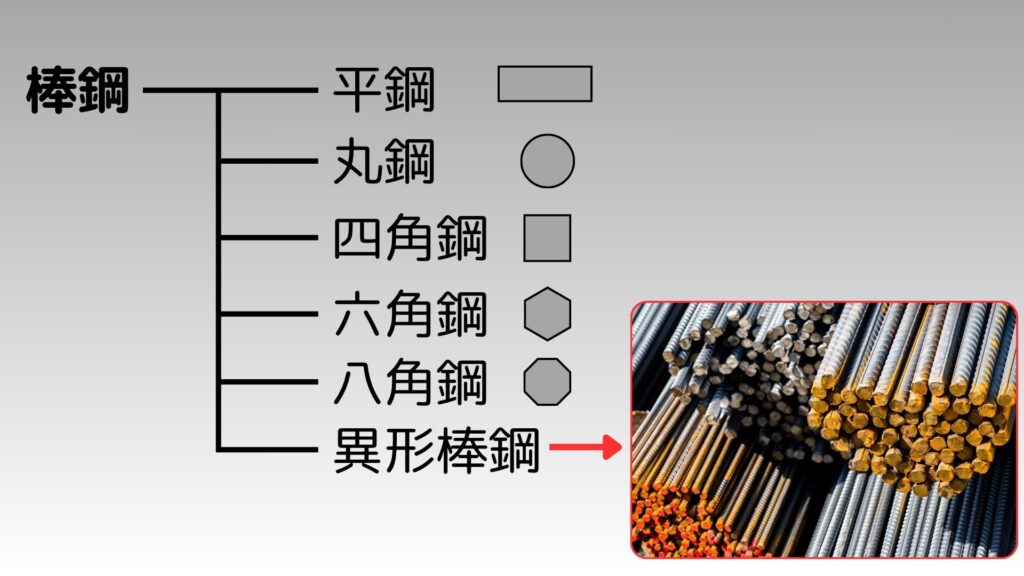

棒鋼(ボウコウ)について

ここまでで出てきた平鋼と丸鋼のような棒状の鋼材を、一段階大きなくくりで「棒鋼」と呼ぶことがあります。「棒鋼」の中には、平鋼、丸鋼に加え、断面が四角形、六角形、八角形の棒鋼があったり、特殊な形状の異形棒鋼が含まれます。

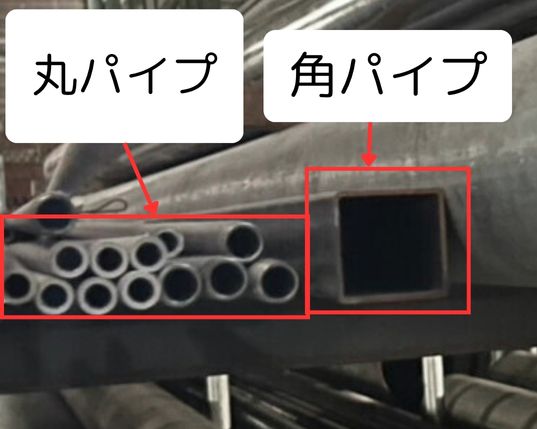

鋼管

- 正式名称:鋼管(コウカン)

- 現場での呼称:パイプ、丸パイプ、角パイプ

- 形状

知っておくべき知識

- 鋼管は断面が円形や角形で中が空洞になっている鋼材。

- 鋼管には階段の手すりや支柱、フレームとして使われる「構造用鋼管」と、配管として使用される「配管用鋼管」があり、それぞれ規格が異なる。

- 構造用鋼管の規格では以下のように表記される。

- 丸鋼管:φ50.8×t2.3(外径×肉厚)

- 角鋼管:□50×50×t2.3(幅×高さ×肉厚)

(←表記方法は覚える必要無し。その都度、ネットで調べればOK)

「配管用鋼管」については、こちらの記事で詳しく解説しています。ぜひご覧ください!

縞鋼板

- 正式名称: 縞鋼板(シマコウハン)

- 現場での呼称: 縞板(シマイタ)、チェッカープレート

- 形状

知っておくべき知識

- 表面に滑り止め模様が入った鋼板で、階段や側溝の蓋などで主に使用される。

- 各鉄鋼メーカーによって模様が異なる。

- 規格では厚さ×幅×長さで表記される。(←どの数字がどの寸法を表しているかは覚える必要無し。その都度、ネットで調べればOK)

縞鋼板の模様について

縞鋼板の模様は各製鉄メーカーによって異なるため、鉄鋼メーカーと関連がある客先の場合は縞鋼板の模様を気にしないといけない場合があります。

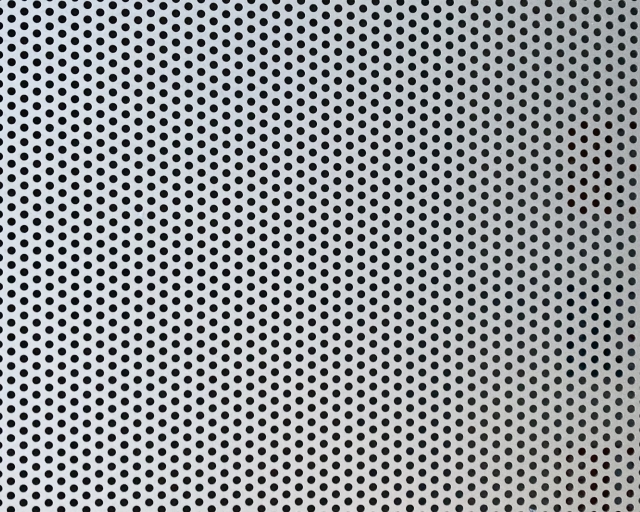

パンチングメタル

- 正式名称: パンチングメタル

- 現場での呼称: パンチング

- 形状

知っておくべき知識

- パンチングメタルは等間隔に穴の空いた鋼板で、カバーや柵、通気パネルなどに使用される。

- パンチングメタルの穴の大きさや穴の間隔は各メーカーによってそれぞれ異なる。

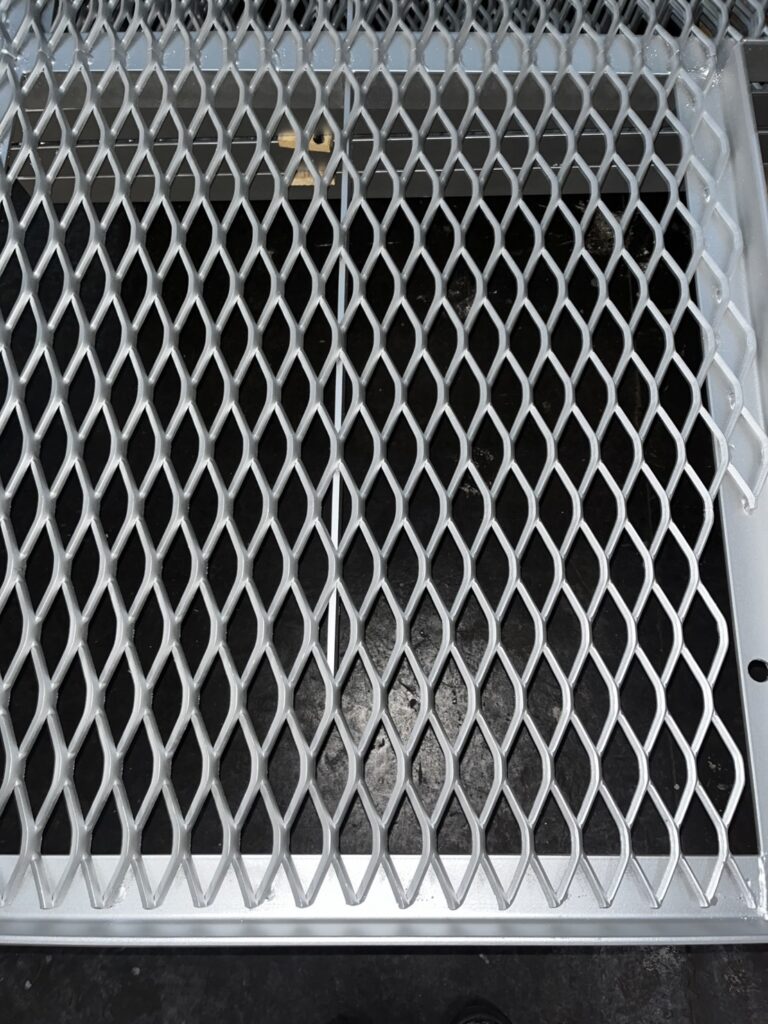

エキスパンドメタル

- 正式名称: エキスパンドメタル

- 現場での呼称: エキスパンド、メッシュ板

- 形状

知っておくべき知識

- 鋼板に切れ目を入れて引き伸ばし、メッシュ状にした形状で主に足場やフェンス、滑り止めとして使用される。

材料選定で知っておきたい“規格品”と“非規格品”

ここまで現場で頻繁に見かける、最低限覚えておきたい鋼材11種類を紹介してきました。

製作業者はこれらの鋼材を材料として、図面に描かれた構造物や装置を製作します。

例えば、「チャンネルと縞鋼板、鋼管を材料として階段を製作する」といった組み合わせは、よくあるケースです。

しかし、ここで注意したいのが、材料となる鋼材の寸法が、鋼材の規格に存在しない場合です。

非規格品になるとどうなる?

以下の表のように、各鋼材にはJIS(日本産業規格)などの規格で寸法が定められています。

例えば、アングル(等辺山形鋼)で言えば、

「L 3×20×20」や「L 3×30×30」は規格表に記載がある=規格品ということになります。「規格品」の鋼材は、世の中に流通している在庫数も多く、短納期・低コストで手に入ります。

一方、「L 3×27×27」は規格表に記載がないため、非規格品ということになります。

「非規格品」の鋼材は、基本的に世の中には流通していません。

もし、どうしても非規格品の鋼材(例えば「L 3×27×27」のアングルなど)が欲しい場合は、以下のデメリットを受け入れる必要があります。

- 特注加工となるため、納期が長くなる

- 一品物の扱いになるため、価格が高くなる

無駄な非規格品を使用しないために

上述した通り、非規格品は納期が長く、価格が高いです。そのため、特段の理由がない限りは、なるべく規格品を使うことをおすすめします。

例:配管支持用のアングルなので、「L 3×30×30(規格品)」から、たかだか3mm短いだけの「L 3×27×27(非規格品)」を選ぶ必要はない。

しかし、設計者が描いた図面を見ると結構、、、

「本当にここの鋼材は非規格品(特注品)じゃないとだめなの?規格品でよくない?」と思うことが多いです、、、

(私の職場だけかもしれませんが、、、、そして、案外規格品で全然問題ない場合が多いです、、)

なので、ぜひ皆さんは無駄な非規格品を使用しないために以下の内容を実践しましょう!

- 製作部門へ図面を回す前に、「無駄に非規格品になっているところはないか?」という目線で図面を確認する。

- 気になるところがあれば設計者に質問する。

- あらかじめ製作部門の人へ、「図面上で無駄に非規格品になっていると思うところがあれば、問い合わせして欲しい」と伝えておく。

(製作部門の人は規格や鋼材に精通しているため、鋭い意見がもらえる←おすすめの手法)

意外と、こうした設計者や製作部門の人とのちょっとしたコミュニケーションで大きな無駄を防ぐことができるので、ぜひ実践していただきたいです。

まとめ

今回は最低限覚えておきたい鋼材として、現場でよく見かける11種類の鋼材を紹介しました。

- H形鋼

- I形鋼

- アングル

- チャンネル

- 平鋼

- 鋼板

- 丸鋼

- 鋼管

- 縞鋼板

- パンチングメタル

- エキスパンドメタル

また、鋼材の規格品と非規格品については以下の内容を説明しました。

- 各鋼材はそれぞれ規格で定められた寸法がある

- その規格に無い寸法の鋼材(=非規格品の鋼材)は、納期が長く、価格が高い

- そのため、特段の理由がない限り規格品の鋼材を使用することが賢明

- 設計者や製造部門とコミュニケーションをとることで、無駄な非規格品に使用を防せげる

上記の内容を覚えておくことで、設計や現場との会話で鋼材の呼称が出てきても、話を理解することができます。また、今回の内容を知ったことで、製作部門がどういった鋼材を使って図面上の製作物を作っているか、少しはイメージできるようになったんじゃないかと思います。

こういった知識の積み重ねが「この人は分かってるな」と社内外の技術者から信頼される土台となっていきますので、ぜひこれからも一緒に学んでいきましょう!

コメント