電磁弁って電気で動くっていうことは知ってるけど、具体的にどんな仕組みで動いているのかは知らない、、、

電磁弁にはどんな種類があって、それぞれどんな場所で使われているのかは、よく分かっていない。。。

皆さんは、上にある過去の私のように、

電磁弁の種類、仕組み、使用用途がよく分かっていない

という状態ではないでしょうか?

電磁弁は、電気信号によって遠隔や自動で動作することができるバルブであり、設備になくてはならない配管部品です。

また、後ほど説明しますが、流体の力を「力強い動き」に変える機器(アクチュエーター)に深く関係する、重要な配管部品です。

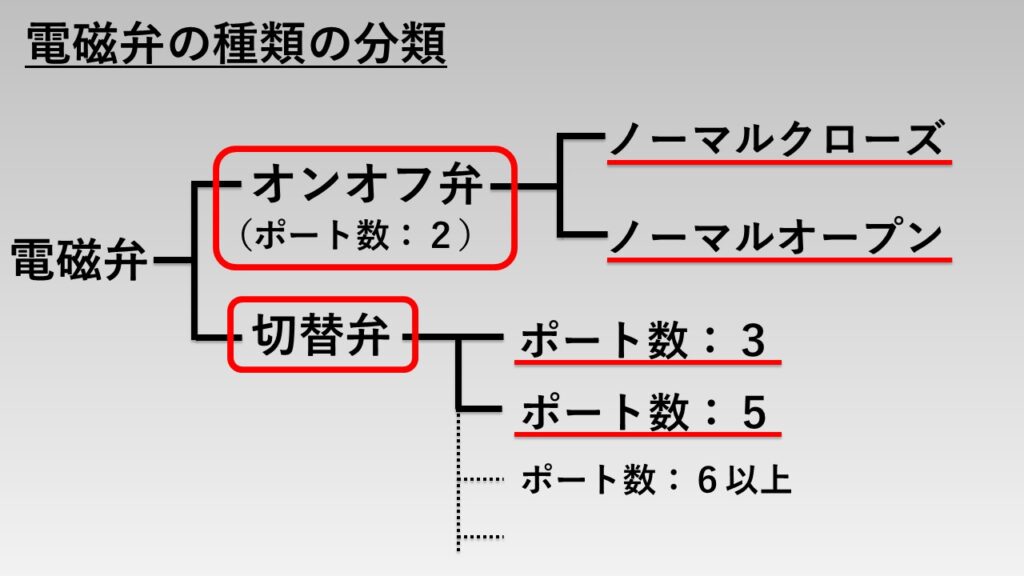

本記事ではそんな電磁弁の種類、仕組み、使用用途が理解できるよう、電磁弁の種類を「オンオフ弁」と「切替弁」の2種類に分け、それぞれがどんな仕組みで動き、どんな場面で使われるのかを分かりやすく解説します!

この記事で分かること

- 電磁弁は「オンオフ弁」と「切替弁」の2種類に分けられるということが分かる

- 「オンオフ弁」と「切替弁」について、それぞれが動作する仕組みと使用用途を理解できる

そして、

- 電磁弁が具体的にどんな部品であるのかが分かる

- 設備自体を動かす機器(アクチュエーター)に関する理解も深まる

その結果、

- 電磁弁に関する知識の土台が出来上がり、今後、さらに深く電磁弁について学んでいけるようになる

文系出身で現在プラントエンジニアリング業界で働く武将が、自身の経験を踏まえてわかりやすく解説しますので、ぜひ一緒に学んでいきましょう!!

電磁弁とは?

まずは電磁弁の概要を簡単に説明します。

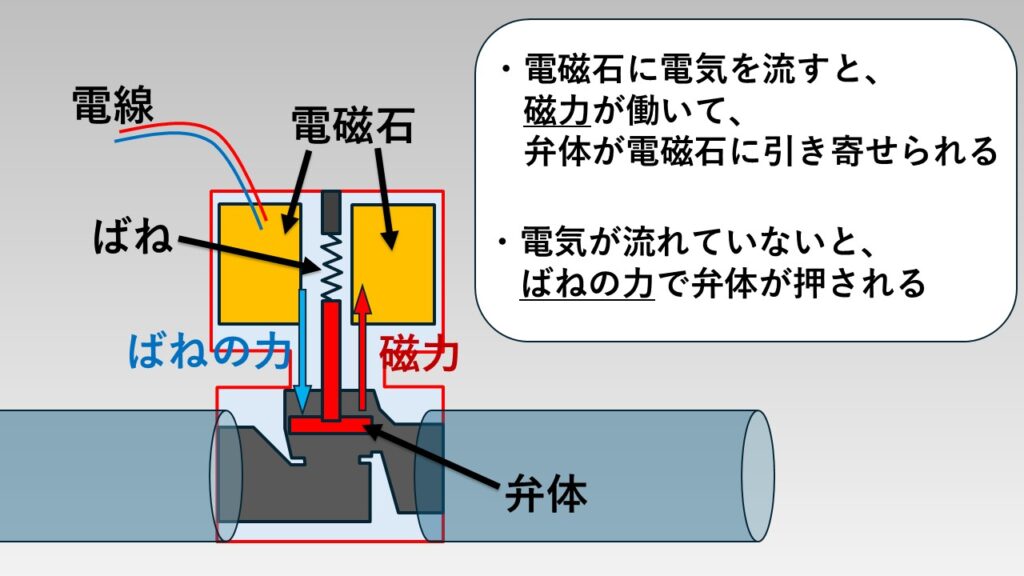

- 電磁弁は下図のように、電磁石と鉄製の弁体とばねと電線がある構造

- 電線を通して電磁石に電気を流すことによって磁力が発生し、弁体が引き寄せられて動くことで、電磁弁が動作する

- 電磁弁は、電気信号によって遠隔や自動でバルブを操作することができる

広大な敷地、かつ、無数にバルブが存在するプラントにおいて、もし、電磁弁がなく手動バルブ(人間の手で操作するバルブ)しかなかったとしたら、を考えてみてください!

1人で操作できるバルブには限りがあるため、バルブを操作するためだけの作業員が大量に必要になってしまいます。

現在のプラントがそんな状況になっていないのは、遠く離れた場所でもボタン一つで操作できる魔法のバルブ、、「電磁弁」があるからなんです!

そんな、魔法のようなバルブの電磁弁ですが、実はたくさんの種類が存在します。

ただし、設計者ではない皆さんがすべてを覚える必要はありません。

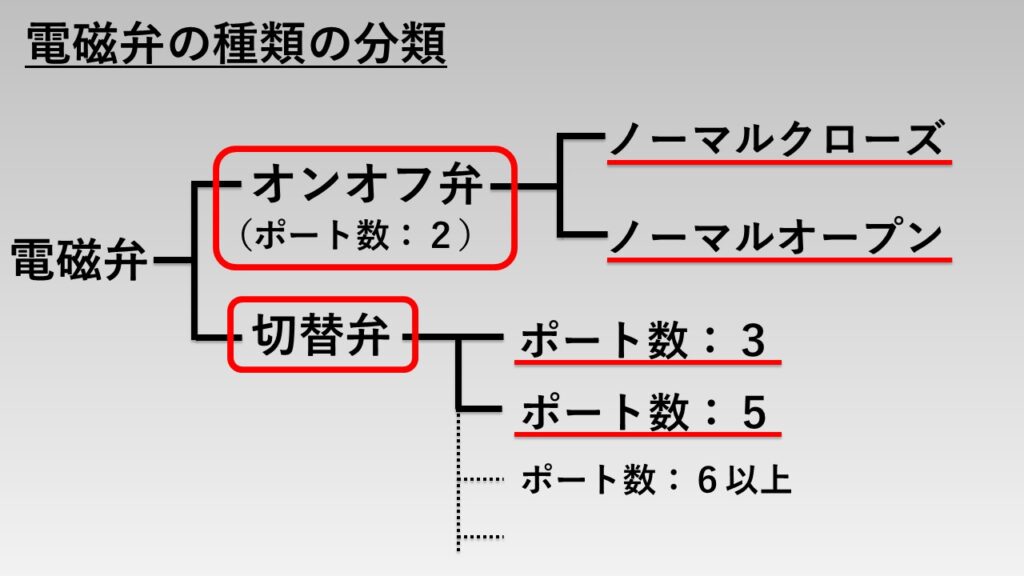

電磁弁に存在するたくさんの種類ですが、大まかに分類すると以下の図のようになります。皆さんはこの図の中の「オンオフ弁」と「切替弁(3ポート、5ポート)」さえ、しっかり理解しておけば十分です!

※ちなみに、上記の「電磁弁の概要」にある図はオンオフ弁の図になっています。

では、ここからはオンオフ弁と切替弁を理解できるようそれぞれ順番に解説していきます!

「そもそも、バルブって何?」「バルブってほかにどんな種類があるの?」という方は、『必須知識』バルブの知っておくべき種類、動かし方、サイズ、接続方法を解説!で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

オンオフ弁

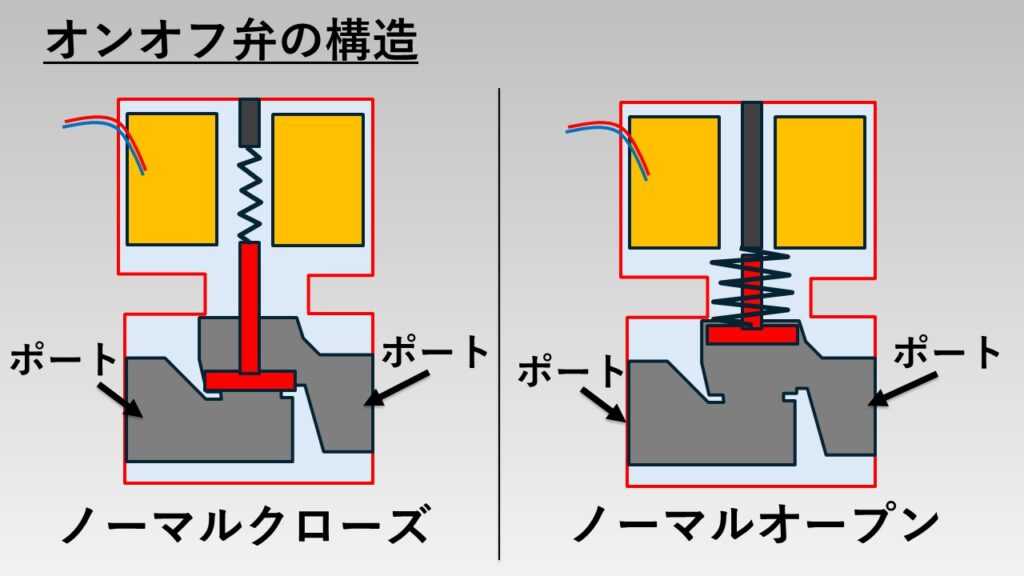

オンオフ弁は以下のような構造になっています。

- 電磁石と鉄製の弁体とばねと電線がある構造

- 配管がつながる接続口が2つ

この「配管がつながる接続口」を「ポート」といいます。

そして、オンオフ弁はポートの数が「2」であるということを覚えておいてください!先ほどの電磁弁の種類の分類の図でも出てきましたが、オンオフ弁と切替弁を比較するうえで重要な要素になってきます。

また、同じオンオフ弁でもノーマルクローズタイプとノーマルオープンタイプで構造が若干異なっています。

「ノーマルクローズ」も「ノーマルオープン」も知らない言葉かと思いますが、それについては次の「オンオフ弁が動作する仕組み」、「オンオフ弁の使用用途」のところで詳しく解説します。

オンオフ弁が動作する仕組み

オンオフ弁の構造が分かったところで、ここからはオンオフ弁が動作する仕組みを解説します。

オンオフ弁のノーマルクローズタイプとノーマルオープンタイプが動作する仕組みをそれぞれ見ていきます。

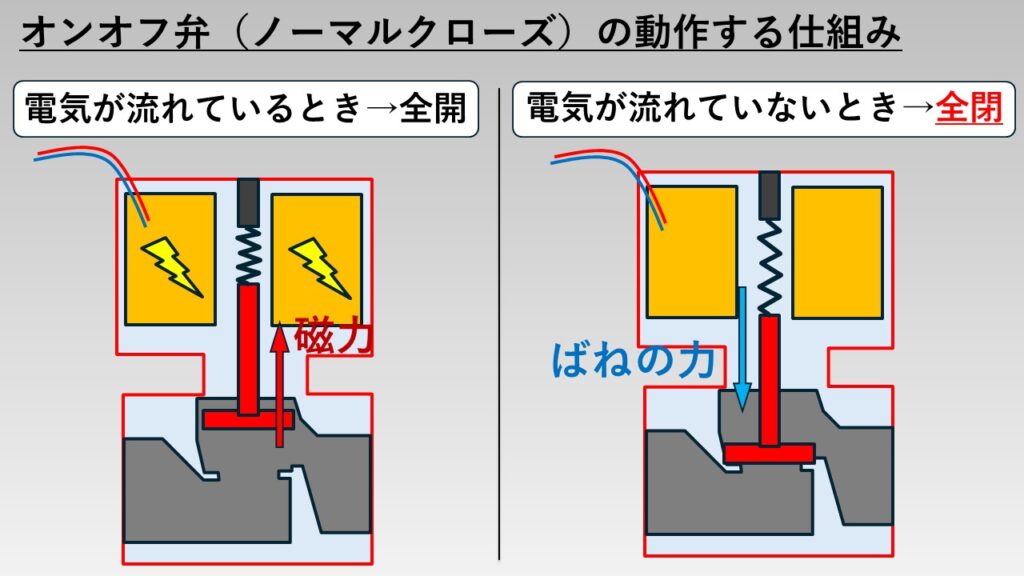

オンオフ弁(ノーマルクローズ)が動作する仕組み

電磁石に電気が流れているとき:

- 磁力が発生して、弁体が引きつけられ、流体が流れる(全開)

電磁石に電気が流れていないとき:

- 磁力が発生せず、ばねの力で弁体が押さえつけられて流体が流れない(全閉)

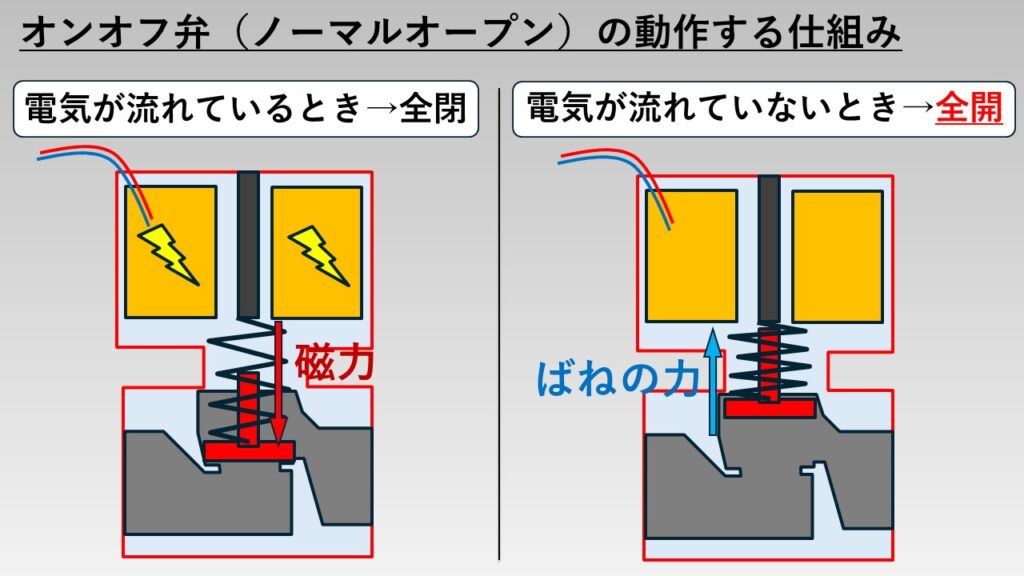

オンオフ弁(ノーマルオープン)が動作する仕組み

電磁石に電気が流れているとき:

- 反発する磁力が発生して、弁体が押さえつけられて流体が流れない(全閉)

電磁石に電気が流れていないとき:

- 磁力が発生せず、ばねの力で弁体が持ち上げられ流体が流れる(全開)

このように、「流体を完全に流す(全開=オン)」か「流体を完全に止める(全閉=オフ)」の2択の動作を行うバルブのことを「オンオフ弁」と呼びます。

そのため、ボールバルブやゲートバルブのような「全開」か「全閉」かの二択で動作するバルブも、「オンオフ弁」の一種といえます。

そして、電磁弁のオンオフ弁には、電気を流していないときに全開なのか全閉なのかによって、「ノーマルクローズ」と「ノーマルオープン」の2つのタイプが存在します。

電磁弁では、この「電気を流していないときの状態」が非常に重要な要素となるため、しっかり理解しておきましょう。

オンオフ弁の使用用途

続いて、オンオフ弁の使用用途を説明していきます。オンオフ弁の使用用途はノーマルクローズかノーマルオープンかによって変わるため、分けて説明します。

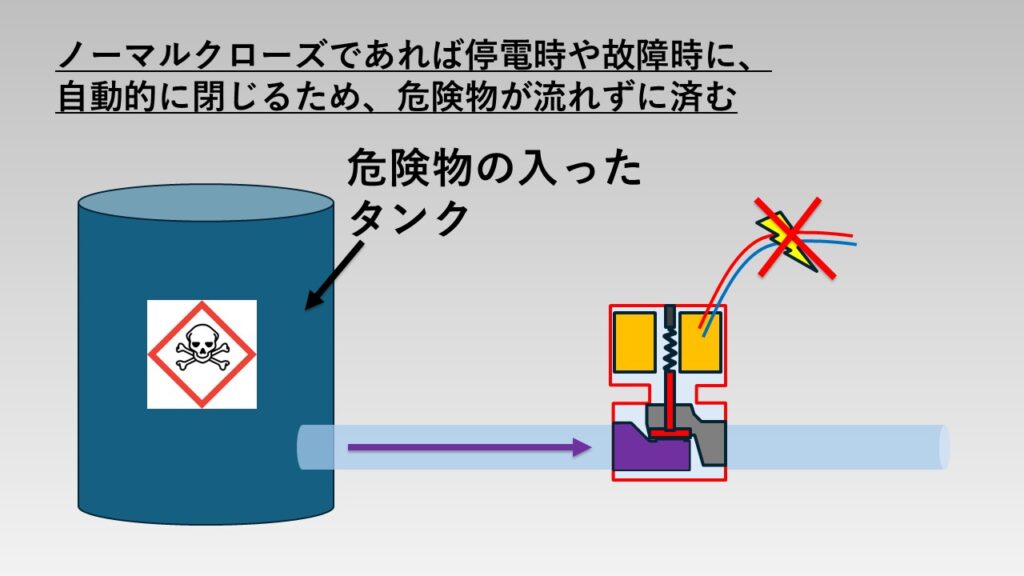

オンオフ弁(ノーマルクローズ)の使用用途

ノーマルクローズ:通常は閉じていて、電気を流すと開くタイプ

- 電気が切れた時には、自動的に止まるようにしたい流体のバルブに使用される。

- 例:危険なガスや液体が流れる配管のバルブ

- 停電時や電磁弁の故障時に、危険なガスや液体が流れっぱなしになるのを防ぐため

- ほかには、通常は止めておき、必要な時だけ流す流体のバルブ

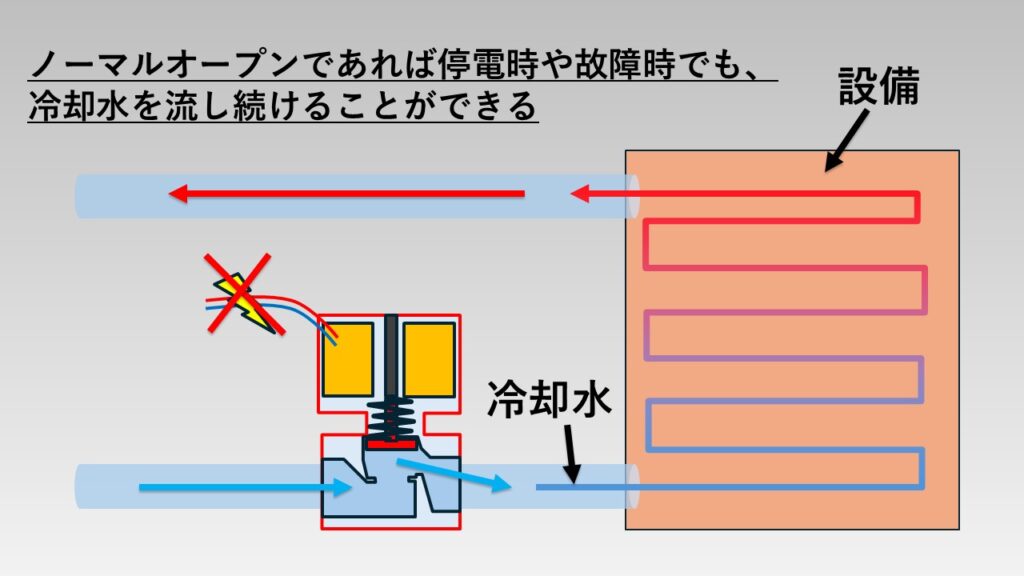

オンオフ弁(ノーマルオープン)の使用用途

ノーマルオープン:通常は開いていて、電気を流すと閉じるタイプ

- 電気が切れても流れを止めたくない流体のバルブに使用される。

- 例:冷却水が流れる配管のバルブ

- 停電時や電磁弁の故障時にも、設備を冷やすために流し続けておく必要があるから

切替弁(3ポート、5ポート)

ここからは、切替弁の説明をしていきます!

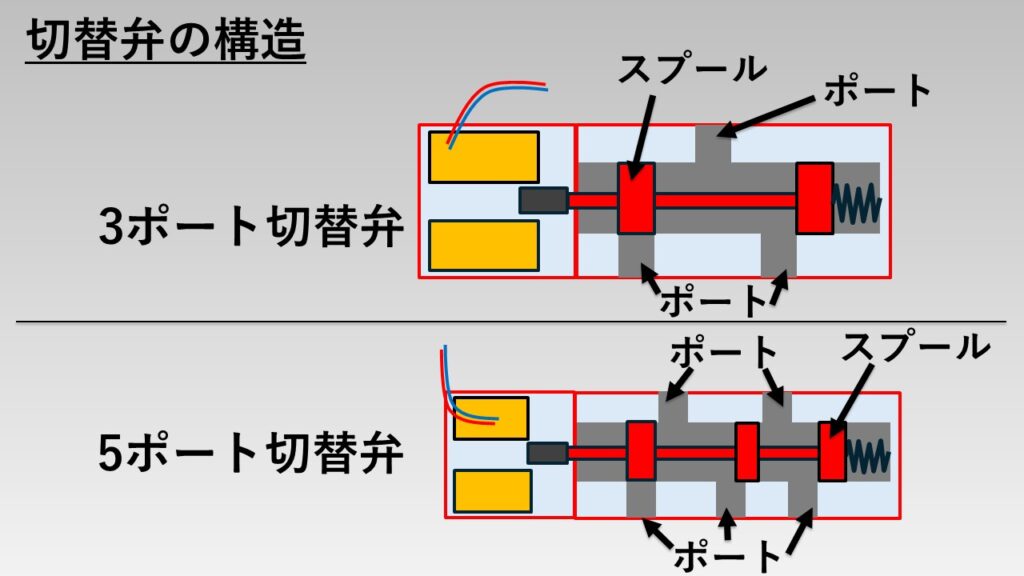

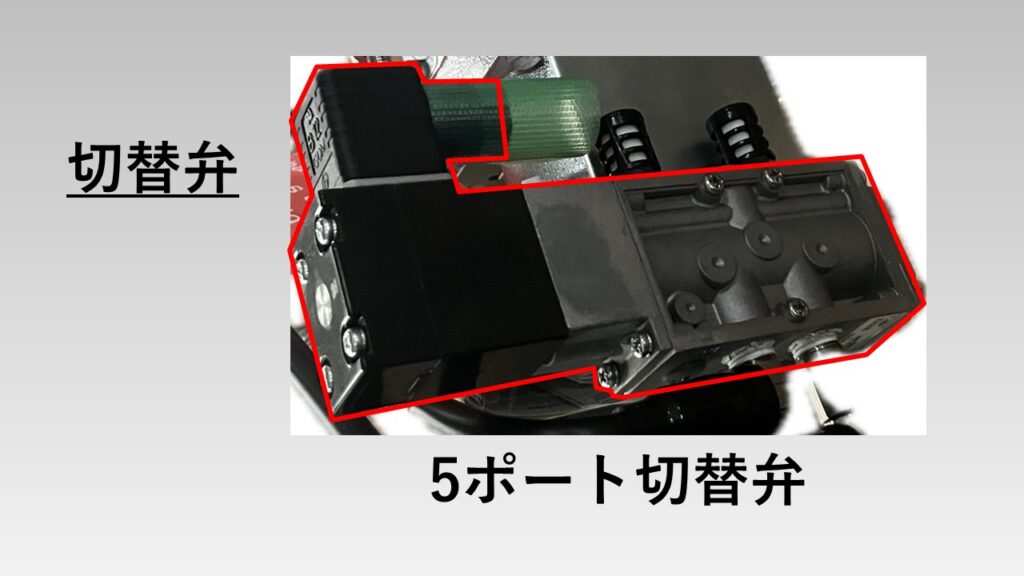

切替弁は以下のような構造になっています。

- 電磁石と鉄製の弁体(スプール)とばねと電線がある構造

- 配管がつながる接続口(ポート)が3つのものと5つのものがある

- ポートが6個以上のものもあるが、特殊な用途で使用され、使用頻度も少ない

- ポートが3個か5個のものが頻繁に使用される(理解しておくべきはこれ!!)

オンオフ弁と構造が異なるところでいうと、ポート数のほかに、弁体の形状も異なります。切替弁での弁体は「スプール」と呼ばれます。

また、オンオフ弁ではポート数が2個でしたが、切替弁ではポート数が3個以上になります。

シリンダーとアクチュエーターについて

ここでいったん、電磁弁から話が逸れます!

切替弁が動作する仕組みを解説する前に、切替弁と常に一緒に使用される機器を先に紹介します。

その機器とはシリンダーです。

皆さんはシリンダーを知っていますでしょうか?

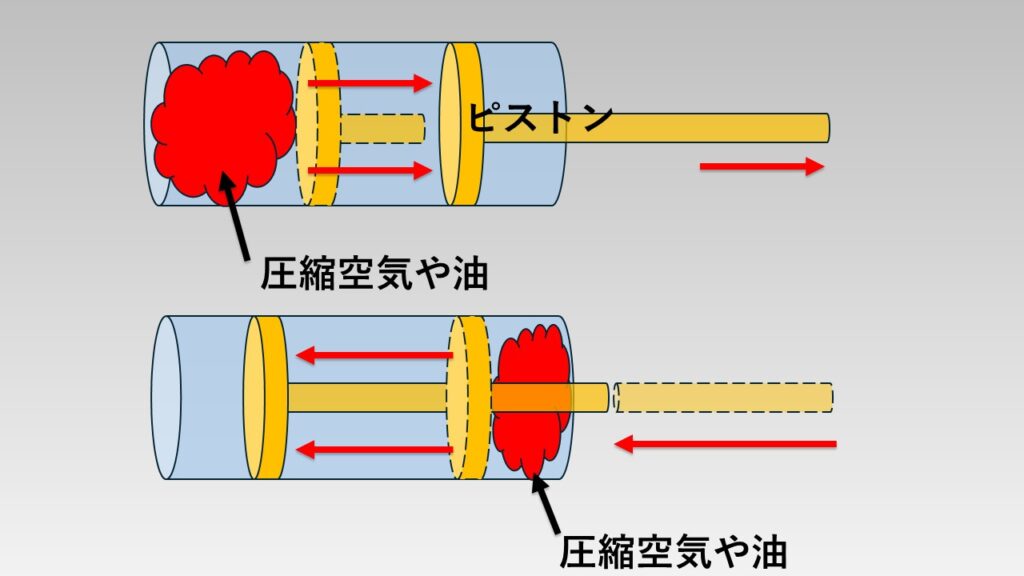

シリンダーは下図のように、注射器のような構造をしており、ざっくりいうと筒とピストンで構成されている機器になります。

筒の中に圧縮空気や油が流れ込むことで、ピストンが動く仕組みになっています。

詳細は別の記事で解説予定ですが、このピストンが動く力は、筒の太さと流れ込む流体の圧力の大きさによって決まります。

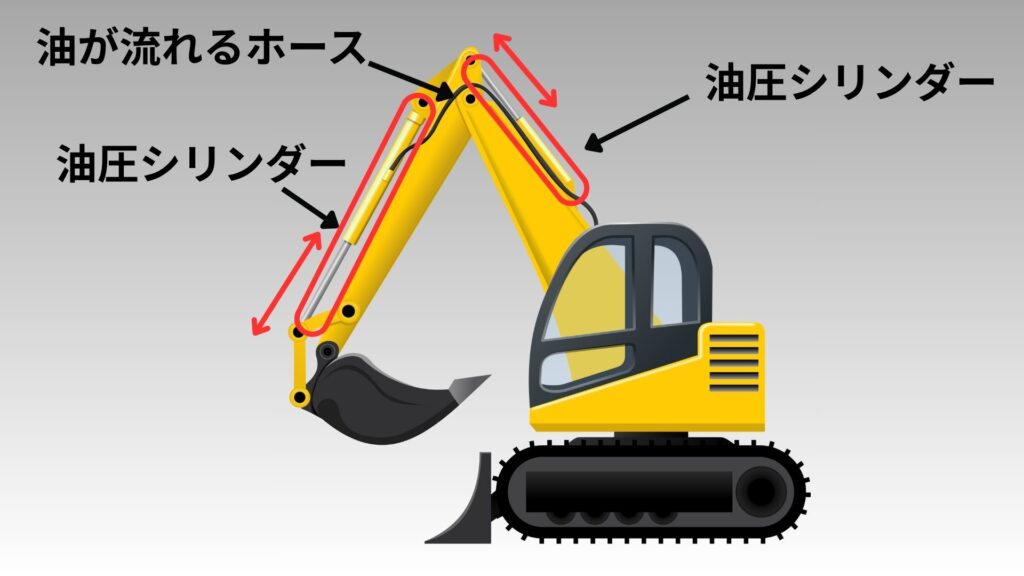

ピストンの動く力が大きいものの例として、ショベルカーが挙げられます。

ショベルカーは力強く大量の土砂を掘ることができていますが、あのパワーは、搭載されている油圧シリンダーとそこに流れ込んでいる流体(油)が生み出すパワーからきています。

このようにシリンダーは、空気や油といった流体の力を力強い機械的な動きに変える重要な機器です。そしてプラントには、こういったシリンダーが設備自体を動かすための機器として数多く存在します。

また、シリンダーのように流体の力を力強い機械的な動きに変える機器のことをアクチュエーターといいます。アクチュエーターという単語は業務の中でよく出てくると思いますので、しっかり理解しておきましょう!

バルブを空圧や油圧で動かす場合にもシリンダーが使用されています。

「そもそも、バルブを空圧・油圧で動かす?意味が分からん、、」という方は、『必須知識』バルブの知っておくべき種類、動かし方、サイズ、接続方法を解説!で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

シリンダーが流体の力を機械的な動きに変える機器ということが分かったと思いますが、切替弁はそのシリンダーに流れ込む流体をコントロールするためのバルブになります!

切替弁(3ポート、5ポート)が動作する仕組み

ここからは、切替弁が動作する仕組みを解説していきます!

切替弁が動作したときにシリンダーがどのように動くかも重要ですので、連動するシリンダーの動作も含めて解説していきます!

3ポート切替弁と5ポート切替弁でシリンダーの動きも異なりますので、それぞれ順番に解説していきます!

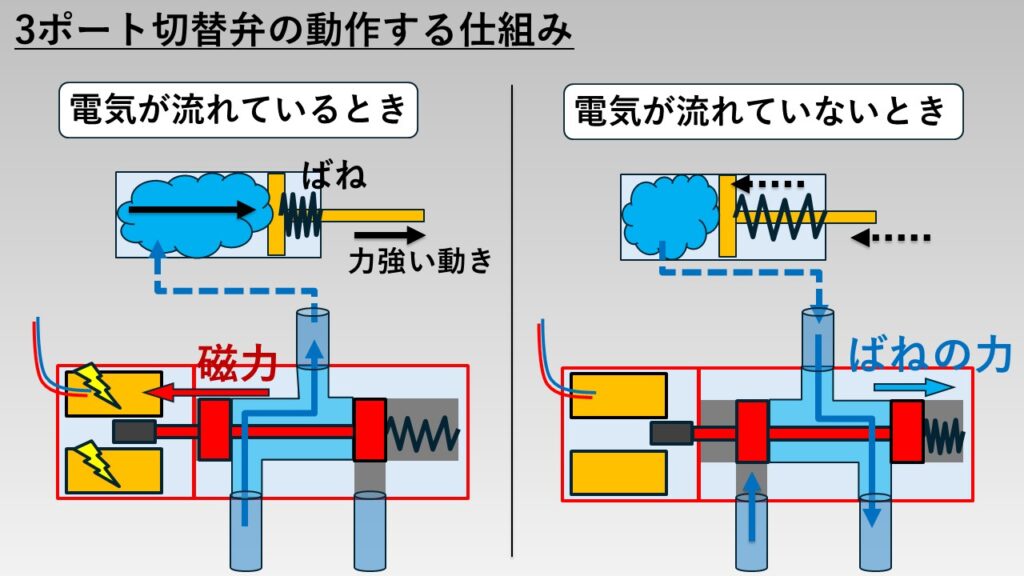

3ポート切替弁が動作する仕組み

電磁石に電気が流れているとき:

- 磁力が発生してスプールが電磁石側に引き寄せられ、流体がシリンダーに向かう通路が開く

- 流体がシリンダーに流れ込み、内部のピストンが押し出される

電磁石に電気が流れていないとき:

- 磁力が発生せず、ばねの力でスプールがばね側に引き寄せられ、流体がシリンダーから出ていく方向の通路が開く

- 流体がシリンダーから出ていき、シリンダー内のばねの力でピストンが元の位置に戻る

3ポート切替弁と一緒に使用されるシリンダーは1方向にしか、力強い動きが行えない

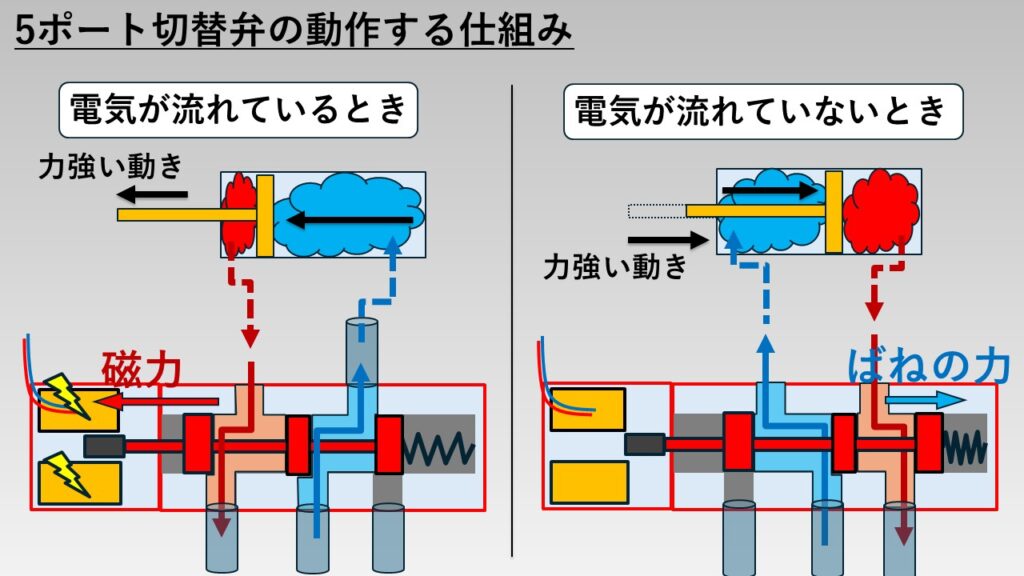

5ポート切替弁が動作する仕組み

電磁石に電気が流れているとき:

- 磁力が発生して、スプールが電磁石側に引き寄せられ、流体がシリンダーに向かう通路が開くと同時に、流体がシリンダーから出てくる通路も開く

- シリンダー内に流体が流れ込むのと同時に、シリンダーから流体出ていく。

- 内部のピストンが流体に押されて、押し出される

電磁石に電気が流れていないとき:

- 磁力が発生せず、ばねの力でスプールがばね側に引き寄せられ、再び、流体がシリンダーに向かう通路が開くと同時に、流体がシリンダーから出てくる通路も開く

- シリンダー内に流体が流れ込むのと同時に、シリンダーから流体が出ていく

- 内部のピストンが流体に押されて、引き戻される

5ポート切替弁と一緒に使用されるシリンダーは2方向に力強い動きが行える

このように、切替弁は名前の通り、流体の流れる通路を切り替えることができるバルブです。

この切替弁を使って流体の通路を切り替えることで、シリンダーに流れ込む流体をコントロールすることができます。そして、それはつまり、シリンダーの動きをコントロールすることと同じなのです。

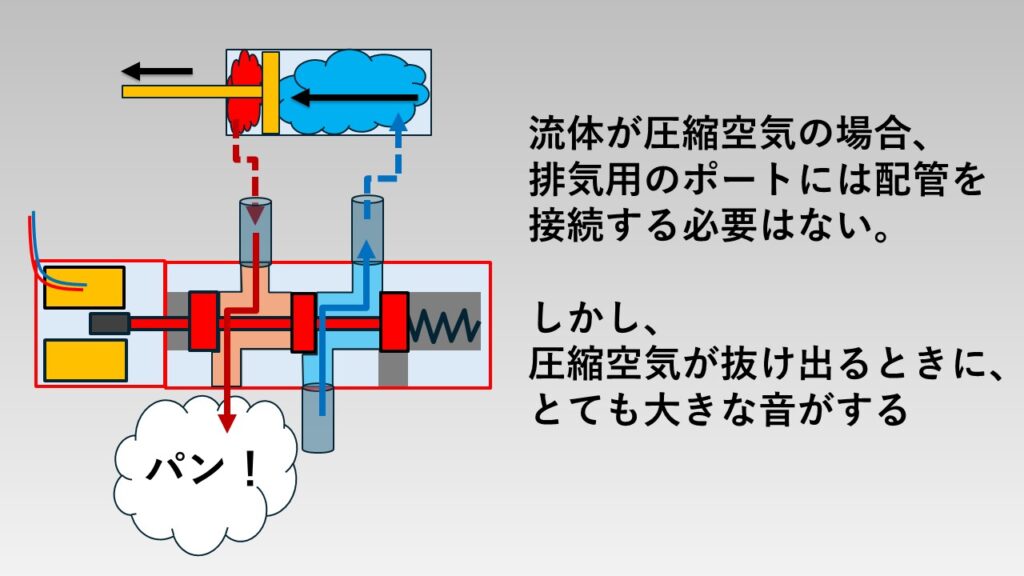

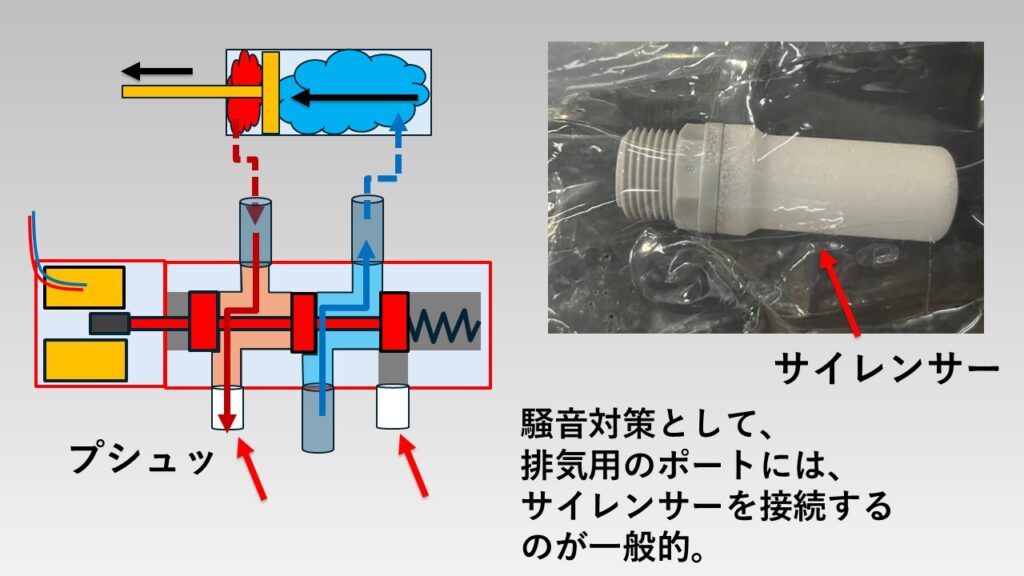

シリンダーを動かすための流体が圧縮空気の場合、シリンダーから排出された圧縮空気は、そのまま外に排出されることが多いです。

しかし、電磁弁から抜け出るときに非常に大きな音が鳴るため、排出口のポートにサイレンサーを付けるのが一般的です。サイレンサーを付けることが音が小さくなります。

切替弁の使用用途

最後に切替弁の使用用途を説明していきます。切替弁の使用用途は、(動作する仕組みでも少し触れていますが、)3ポート切替弁か5ポート切替弁かによって変わるため、分けて説明します。

3ポート切替弁の使用用途

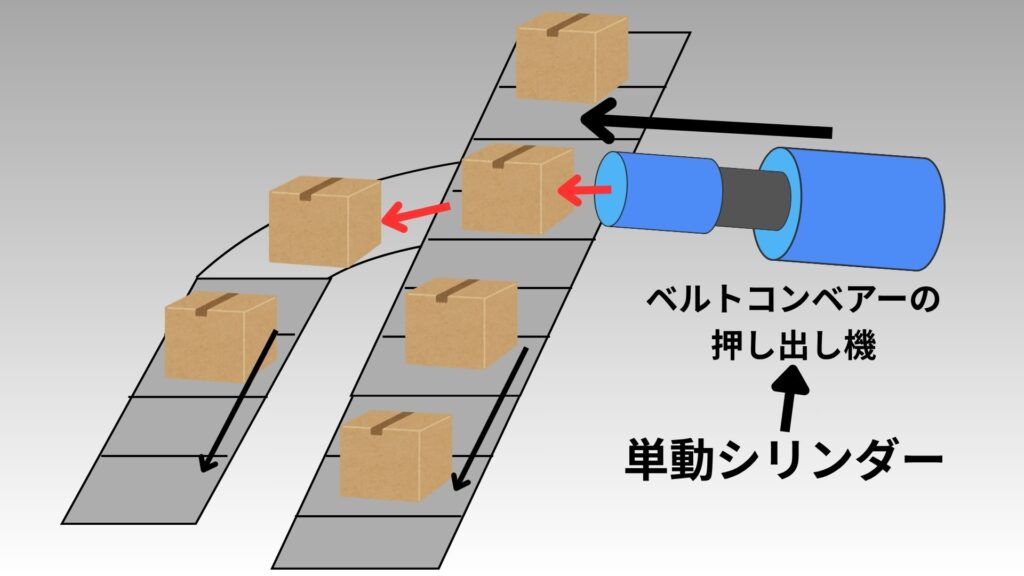

- 3ポート切替弁は1方向にしか力強い動きができないシリンダー(単動シリンダー)につながる油や圧縮空気の配管に使用される

- 単動シリンダーの例:ベルトコンベアーを流れる製品を押し出す機械のシリンダー

- 1方向のみの動きで十分だから

5ポート切替弁の使用用途

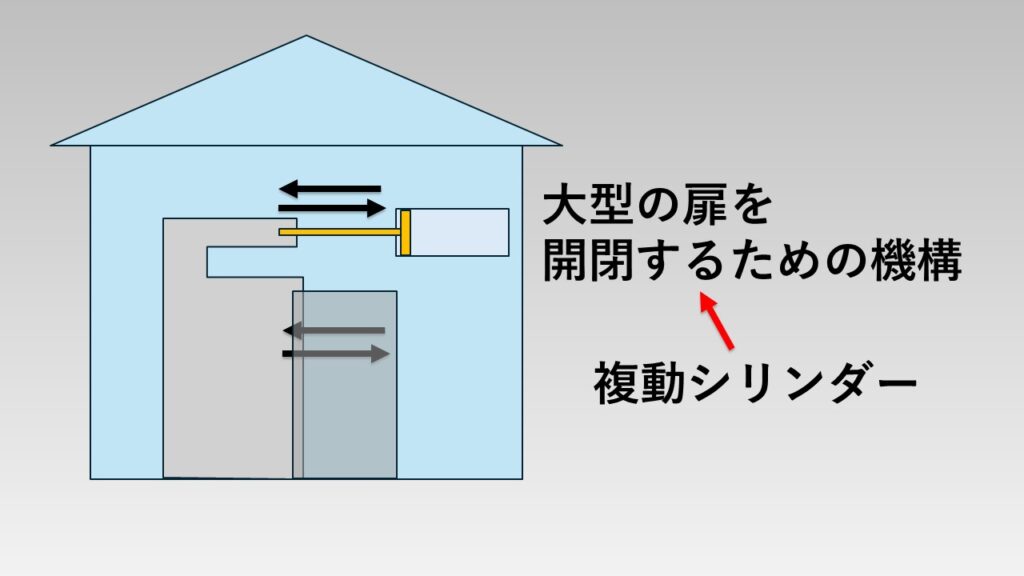

- 5ポート切替弁は2方向に力強い動きができるシリンダー(複動シリンダー)につながる油や圧縮空気の配管に使用される

- 複動シリンダーの例:大型扉の開閉機構

- 扉を開けるとき(ピストンを押し出すとき)も、閉めるとき(ピストンを引っ込めるとき)も力強い力が必要だから

まとめ

今回は、電磁弁の電磁弁の種類、仕組み、使用用途が理解できるよう、電磁弁の種類を「オンオフ弁」と「切替弁」の2種類に分け、それぞれがどんな仕組みで動き、どんな場面で使われるのかを解説しました。

〇理解しておくべき電磁弁の種類

- オンオフ弁(ノーマルオープン、ノーマルクローズ)

- 切替弁(3ポート切替弁、5ポート切替弁)

〇オンオフ弁

- オンオフ弁の構造

- 電磁石と鉄製の弁体とばねと電線がある構造

- 配管がつながる接続口(ポート)が2つ

- オンオフ弁が動作する仕組み

- 電磁石に電気を流すことで弁体を動かし、「全開(=オン)」か「全閉(=オフ)」の2択の動作を行う

- 電気を流していないときに全開なのか全閉なのかによって、「ノーマルクローズ」と「ノーマルオープン」の2つのタイプが存在する

- オンオフ弁の使用用途

- ノーマルクローズ:電気が切れた時には、自動的に止まるようにしたい流体のバルブ

- ノーマルオープン:電気が切れても流れを止めたくない流体のバルブ

〇切替弁

- 切替弁の構造

- 電磁石と鉄製の弁体(スプール)とばねと電線がある構造

- ポートが3つのものと5つのものがある

- ポートが6つ以上のものもあるが覚える必要なし

- 切替弁が動作する仕組み

- 電磁石に電気を流すことでスプールを動かし、シリンダーに流れ込む流体の通路を切り替える(=シリンダーの動きをコントロールする)

- 切替弁の使用用途

- 3ポート切替弁:単動シリンダーに流れ込む流体の配管のバルブ

- 5ポート切替弁:複動シリンダーに流れ込む流体の配管のバルブ

〇シリンダーとアクチュエーターについて

シリンダー

- 注射器のような構造、ざっくり筒とピストンで構成されている機器

- 筒の中に圧縮空気や油が流れ込むことで、ピストンが動く仕組み

アクチュエーター

- シリンダーのような流体の力を力強い機械的な動きに変える機器の総称

上記の内容を理解しておくことで、電磁弁の種類、動作する仕組み、使用用途ついて分かるだけではなく、アクチュエーターに関する理解も深まります。

電磁弁やアクチュエータはまだまだ奥が深いですが、皆さんは今回で基礎的な知識を身に着けることができたので、深い内容でもどんどん理解していけるはずです!業務を通して実際に見て、触れてどんどん学んでいってください!

今後は、配管の計装機器や配管の施工について、シリンダーの詳細についても解説していきますので、ぜひ一緒に学んでいきましょう!

コメント